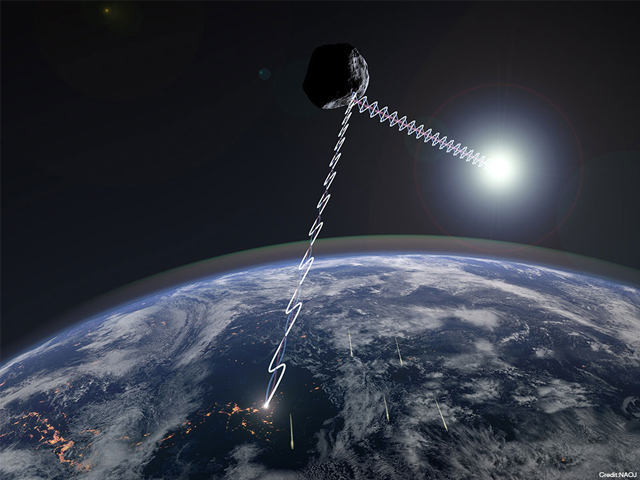

国立天文台,千葉工業大学,北海道大学なども参加する国際研究グループは,北海道名寄市に設置した北海道大学1.6m ピリカ望遠鏡を用いて,2016年秋に地球に近づく小惑星フェートンの偏光を観測した(ニュースリリース)。

国立天文台,千葉工業大学,北海道大学なども参加する国際研究グループは,北海道名寄市に設置した北海道大学1.6m ピリカ望遠鏡を用いて,2016年秋に地球に近づく小惑星フェートンの偏光を観測した(ニュースリリース)。

小惑星フェートンは,彗星に似た特異な軌道を持つ小惑星で,地球に近づくこともある。ふたご座流星群のもととなるチリを供給した天体と推定されていること,また太陽に近づく時期には少量の物質を放出していることなどから,フェートンは彗星に近い性質を持つ「活動的小惑星」として知られている。このような彗星と小惑星の両方の性質を持つ天体の表面状態は非常に謎が多い。

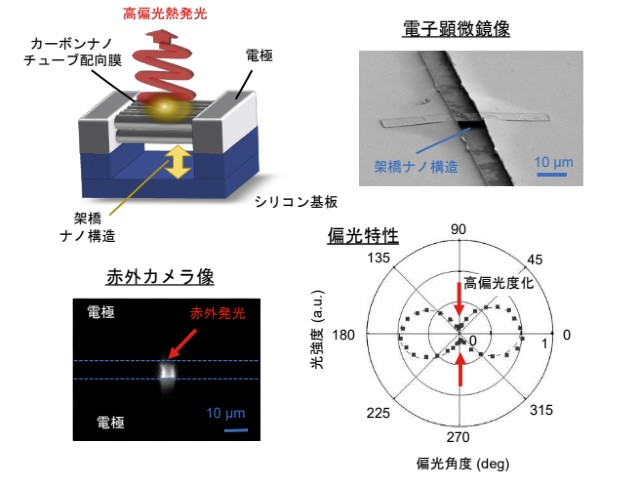

太陽系天体の表面について知るには,偏光観測が有効。天体表面で反射した光の偏光度を観測することで,天体表面の情報が得られる。特に,太陽-天体-観測者のなす角度によって,偏光度がどのように変化するかが重要となる。

観測の結果,フェートンが反射した光は強い偏光を示し,これまでに知られている太陽系小天体のなかで最大の偏光度であることがわかった。この性質は,フェートン表面にある粒の直径が大きいことを示唆している。室内での実験と観測値を照らし合わせることで,フェートンの表面物質の粒の直径は360μm以上と推定された。

この値は,月表面から持ち帰られた粒の直径(<50μm)と比べてたいへん大きなもの。フェートンは太陽のごく近くを定期的に通過するため,太陽からの熱や光の影響を強く受ける。太陽の熱で天体表面の粒が焼き固められ,サイズの大きな粒が形成されたと考えられるほか,微細な粒が太陽からの光によってフェートンの表面から吹き飛ばされたのかもしれないという。

偏光度が大きい原因としては,フェートンの表面物質が予想以上に多孔質であること,あるいはフェートンの表面物質の反射率が予想以上に低いことも考えられるという。フェートンは,宇宙航空研究開発機構(JAXA)と千葉工業大学が共同で進めている宇宙機探査計画「デスティニー・プラス」(DESTINY+,2022年打ち上げ予定)の探査対象天体で,この興味深い天体の理解が深まることが期待されている。