東北大学と福井大学は共同研究を行ない,植物の葉緑体チラコイド膜に糖やアミノ酸等の小さな有機物を非選択的に透過させる「通路」をつくるタンパク質(チャネルタンパク質)が存在することを発見した(ニュースリリース)。

東北大学と福井大学は共同研究を行ない,植物の葉緑体チラコイド膜に糖やアミノ酸等の小さな有機物を非選択的に透過させる「通路」をつくるタンパク質(チャネルタンパク質)が存在することを発見した(ニュースリリース)。

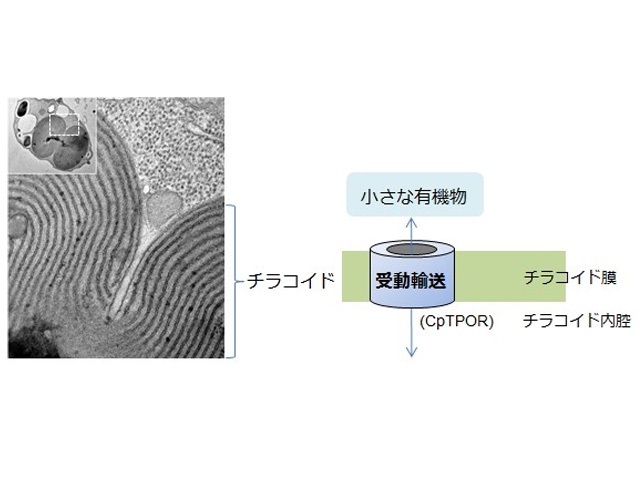

光エネルギーを生物体内で使える化学エネルギーへと変換する光合成の最初の段階はチラコイドと呼ばれる葉緑体の中の袋状の膜で起こる。チラコイドの内側(内腔)にはおよそ80種類のタンパク質が存在し,主として光合成装置の維持・制御に関する重要な働きを担うことがわかってきている。

一方で,チラコイド内腔の生理機能に関連する多様な有機物(光合成装置の分解物や酵素補因子など)がどのようにしてチラコイド膜を越えて出入りしているかについては,これまで全く注目されておらず,その仕組みは未解明だった。

研究グループは代表的な光合成生物種であるシアノバクテリア(Synechocystis sp. PCC 6803),藻類(灰色藻 Cyanophora paradoxa),陸上植物(ホウレンソウ Spinacia oleracea)のチラコイド膜を調べた結果,いずれも小さな有機物を非選択的に透過するチャネルタンパク質が存在することを発見し,これらをTPORs (thylakoid pores)と名付けた。

さらに,TPORの詳細機能解析の最初の実例として灰色藻のTPOR(CpTPOR)を精製し,生化学と電気生理学の手法を組み合わせて調べた結果,CpTPORの正体は半径約1.3nmの小孔を形成するタンパク質であることを突き止めた。

この研究は,チラコイド膜が小さな有機物を受動輸送する仕組みを持つことを初めて実証し,光合成を支えるチラコイド膜機能の理解に関して「有機物透過」という未開拓の領域が存在することを明確に示している。今後の研究でチラコイド膜の透過機構をより詳細に解明していくことで,光合成を支える仕組みに関する新たな理解が得られるだけでなく,光合成能力の増強や人為的制御を目指した応用的研究にも新たな手掛かりを提供できるとしている。