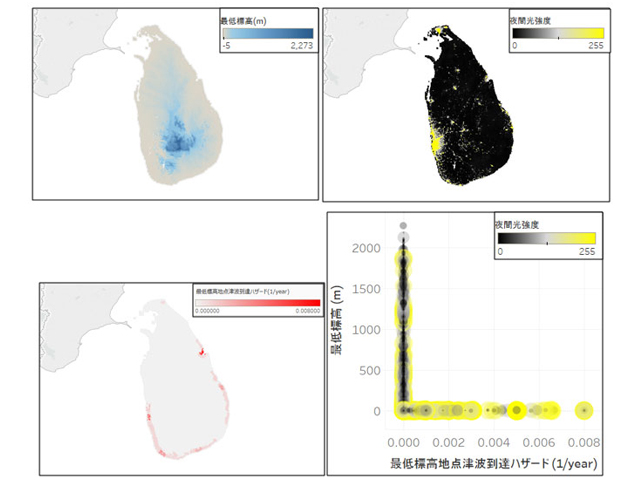

京都大学,宇宙システム開発利用推進機構(J-spacesystems),MM総研は共同研究により,衛星ビッグデータと世界位置情報を統合解析する手法を世界で初めて開発し,この手法を用いて作成した標高統計データベースを無償公開する(ニュースリリース)。津波リスク予測など各種解析への利活用が期待される。

京都大学,宇宙システム開発利用推進機構(J-spacesystems),MM総研は共同研究により,衛星ビッグデータと世界位置情報を統合解析する手法を世界で初めて開発し,この手法を用いて作成した標高統計データベースを無償公開する(ニュースリリース)。津波リスク予測など各種解析への利活用が期待される。

近年,衛星による観測技術が発展し,全世界レベルでさまざまな衛星ビッグデータが得られるようになってきた。しかし,衛星ビッグデータはこれまで世界位置情報(緯度,経度,面積区画)との標準的な紐付けがなされていなかったため,相互運用が困難だった。

相互運用によって複数のデータの統合解析や他のデータ種との相関解析を可能にすることは,衛星データの商用的普及において大きな課題となっていた。

今回研究グループは,日本工業規格(JIS)の地域メッシュコード(JIS X0410)を独自に拡張して世界メッシュコードと呼ぶデータ形式を世界で初めて開発した。さらに,衛星ビッグデータを世界メッシュコードに紐付けて「統計データベース」を高速に生成する新アルゴリズムの開発に成功した。これにより,衛星ビッグデータを1/337に圧縮することができる。

この手法を用い,衛星搭載型地球観測光学センサーASTERが観測したASTER GDEM(全球3次元地形データ)に記録される標高ビッグデータから,標準的集計が可能な統計データベース(標高統計データベース)を世界で初めて作成し,一般利活用促進のため無償オープンデータとして2月15日より公開する。

ASTERは,経済産業省(METI)が開発した可視から熱赤外にわたる14バンドの観測波長帯をもつ衛星搭載型の地球観測光学センサー。米NASAの地球観測衛星Terraに搭載され,現在も運用されている。

今後,標高統計データベースの利用価値はさまざまな分野に広がる可能性があり,世界規模での津波被害リスクの予測解析などへの活用が期待できる。また,世界メッシュコードと紐付けされたその他の各種統計データベースとの相関解析も可能であるため,将来的には地下資源探索,水資源管理,洪水防止対策等さまざまな応用解析につながる可能性があるとしている。