関西学院大学は,星間ダストによる星の散乱光がもつ異方性の謎を解明した(ニュースリリース)。

関西学院大学は,星間ダストによる星の散乱光がもつ異方性の謎を解明した(ニュースリリース)。

銀河系は数千億個の星々から成り,その星々の間には固体微粒子(星間ダスト)が漂っている。星間ダストは年老いた星の周りや超新星爆発で作られ,その大きさは0.01~1㎛程度に幅広く分布している。

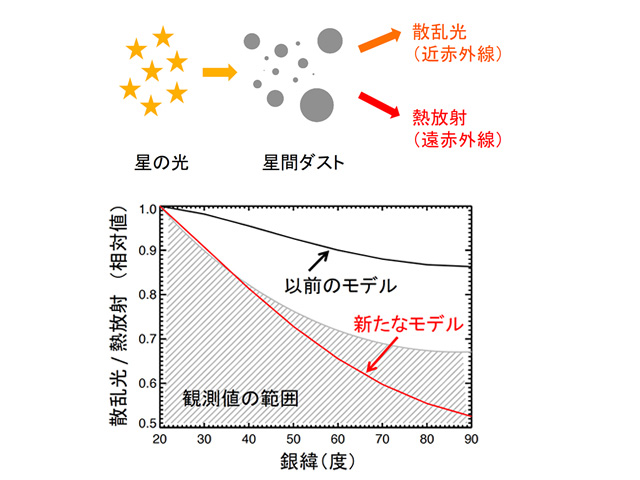

星間ダストに当たった星の光は「チンダル現象」のように散乱され,散乱された光は可視光や近赤外線で観測される。一方,星の光によって暖められた星間ダストは熱放射を行なう。熱放射は主に遠赤外線で観測される。したがって,散乱光(近赤外線)と熱放射(遠赤外線)の明るさはいずれもダストの量に比例するので,その比から星間ダストの性質を調べることができる。

これまでの研究で,研究グループはNASAの衛星によって得られた近赤外線の全天マップの解析を行なった。その結果,散乱光と熱放射の明るさの比は,低い銀緯では高い銀緯の数倍も大きいことを発見した。しかし,従来の星間ダストモデルによる散乱光と熱放射の推算からはこの現象を説明できず,より詳細なモデル計算が必要とされていた。

従来の散乱光と熱放射のモデルでは,星間ダストによる散乱の異方性や温度の分布が考慮されていないという問題があった。そこで散乱光と熱放射の新たなモデルを構築し,観測された銀緯依存性を説明可能かどうか調べた。

星間ダストによる光散乱は等方的ではなく異方性をもつことが知られており,その度合いはダストの大きさと光の波長に依存する。研究では,最新の星間ダストモデルから予想される散乱の異方性を考慮して散乱光の明るさを計算した。

また,星間ダストによる熱放射はその温度に依存するため,プランク衛星によって得られた最新の全天温度マップに基づいて熱放射成分のモデルを作成した。散乱光と熱放射の両方の銀緯依存性を考慮したモデルによって,観測された銀緯依存性を説明することに成功した。

星間ダストは近赤外線の宇宙背景放射の前景光のひとつ。したがって,宇宙背景放射を測定するためには,星間ダストによる散乱光を除去する必要がある。今回得られた散乱光の銀緯依存性の結果は,宇宙背景放射の測定においても重要となる。

地球からの観測では太陽系内のダストによる黄道光(散乱光)が明るいため,星間ダスト放射を測定するのには限界がある。高い精度で星間ダストの性質を調べるためには,太陽系内のダストが希薄になる深宇宙からの観測が有効となる。そのような計画としてソーラー電力セイル計画などがある。星間ダストの性質を詳細に調べ,その起源解明につながることが期待されるという。