東北大学と東京工業大学は共同で,有機半導体デバイスに使用される電極において,これまで報告されている中で最も優れた性能を示す電極を開発する事に成功した(ニュースリリース)。

東北大学と東京工業大学は共同で,有機半導体デバイスに使用される電極において,これまで報告されている中で最も優れた性能を示す電極を開発する事に成功した(ニュースリリース)。

現在,多くの半導体素子はシリコンなどの無機半導体を用いて作製されている。それに対して有機半導体は,柔軟性,軽量,プロセスの容易性など多くの優れた特性を示すことから,次世代の半導体材料として多くの期待が寄せられている。

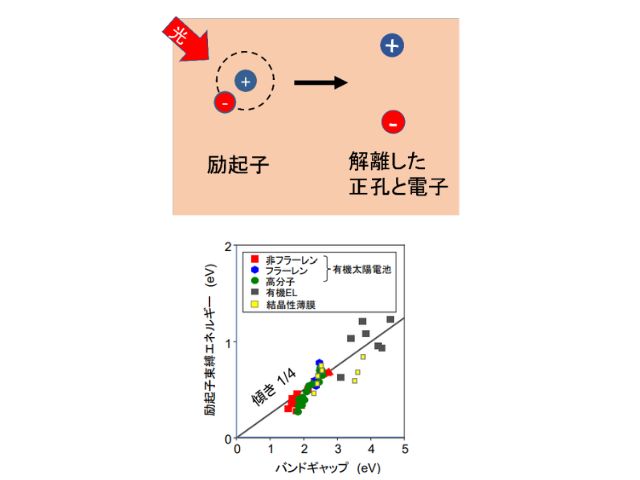

しかし,有機半導体の大きな問題点の一つとして,電荷を運ぶ粒子(正孔および電子)の電極からの注入効率が悪いことがある。特に,正孔と比較して電子の注入効率は著しく劣っていた。

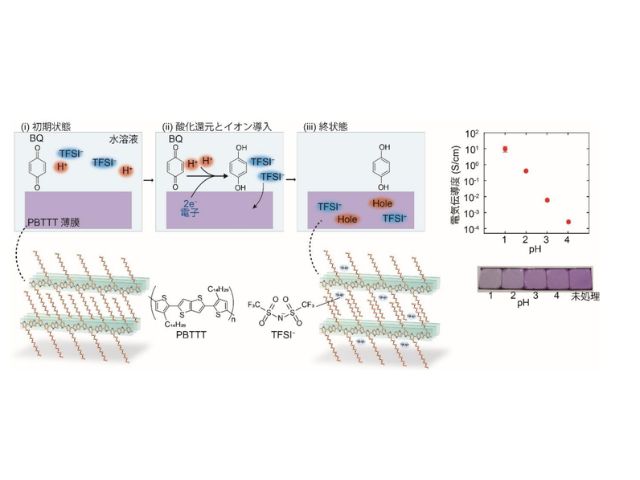

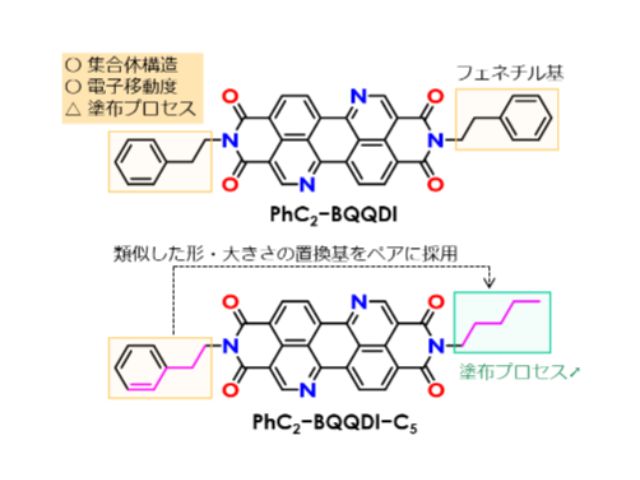

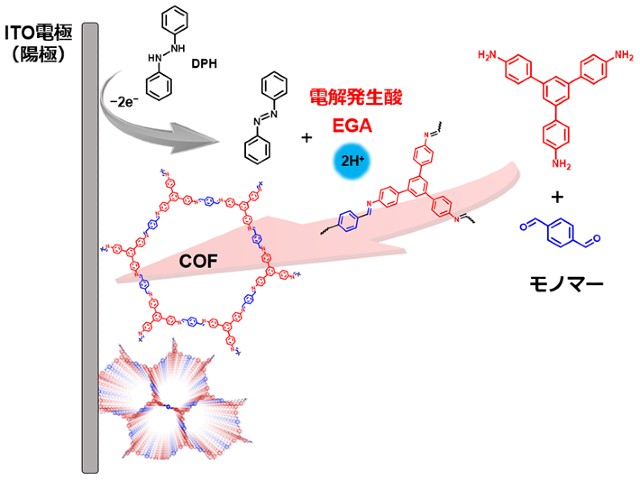

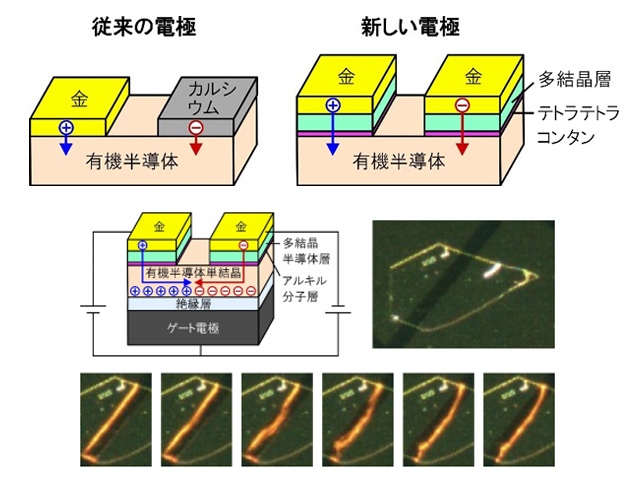

研究グループでは,金属/有機多結晶半導体/テトラテトラコンタン(鎖状炭化水素分子の一種)という三層構造の電極を新しく設計して,その性能が従来のいかなる電極よりも格段に優れていることを実証した。

新しい電極では,テトラテトラコンタン薄膜の効果により結晶性の低い多結晶半導体薄膜が形成され,そのバンドギャップ内に生じる電子準位が重要な役割を果たす。

まず,金属と多結晶半導体の接合界面に形成されるバンドギャップ内準位のために金属―半導体接合が従来のショットキー極限から離れてバーディーン極限へ近づくと同時に,多結晶半導体の構造の乱れに起因するバンドギャップ内準位を介して小さい活性化エネルギーで正孔と電子が半導体に注入される。

そのため,電極に用いる金属の種類によらず正孔,電子ともに低抵抗で注入される。有機半導体単結晶を用いた電界効果トランジスタにこの電極を応用したところ,新電極は従来の金電極からの正孔注入およびカルシウム電極からの電子注入より大きな電流を流した。

さらに,従来の電極では電子と正孔の注入の向きを入れ替えるとトランジスタとして動作しないのに対し,新電極は入れ替える前と同等に動作した。また,この結果を踏まえて空気中で不安定なカルシウム等を用いずに有機単結晶発光トランジスタの作製に成功した。

以上のことは空気中での安定性等,素子に求められる条件を満たす任意の金属を用いて高性能な電極を作製できることを示しており,有機半導体の基礎研究だけでなく応用においても様々な活用が期待されるとしている。