岡山大学の研究グループは,これまで水から水素を製造する光触媒を実用化するために必要とされていた可視光での効率30%を大幅にクリアした,47%の高効率なカーボンナノチューブ光触媒を開発した(ニュースリリース)。

岡山大学の研究グループは,これまで水から水素を製造する光触媒を実用化するために必要とされていた可視光での効率30%を大幅にクリアした,47%の高効率なカーボンナノチューブ光触媒を開発した(ニュースリリース)。

光触媒は日本で発見され,日本を中心に研究が進んだ「日本発のオリジナル技術」で,太陽光をエネルギー源とした水の光分解による水素製造技術(人工光合成技術とも言われる)において,日本は常に世界を牽引している。

しかしながら,従来の光触媒の多くは,太陽光の大部分を占める可視光での水素の生産効率が低く,「水素社会」を支えるに足る生産性の実現のためには,可視光領域(420nm以上の波長の光)で光から水素を生産する効率が30%以上必要であるとされ,可視光で高い効率をもつ光触媒の開発が待たれていた。

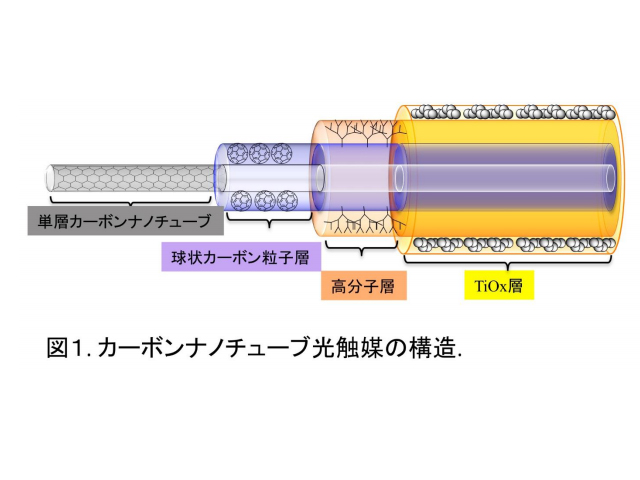

研究グループは,カーボンナノチューブの周りを,フラーレンというサッカーボール状の炭素材料の層,ポリマーで被覆し,人の髪の毛の3万分の1程度の太さのケーブル状の構造の材料を開発した。この周りをTiOxという電子を輸送しやすい物質で被覆すると光触媒の活性が,TiOxを被覆しない場合に比べ,3.9倍向上し,可視光(450nm)での水素製造の効率は,47%にまで達することを明らかにした。この値はこれまで可視光領域で実用化に必要とされていた30%という値を大幅にクリアしたといえるもの。

これまで研究グループは,カーボンナノチューブの光吸収帯を利用した水分解反応による水素製造が可能であることを明らかにしており,カーボンナノチューブが従来の光触媒技術では利用できない赤色〜近赤外光(波長600~1300nm)を吸収できることから,カーボンナノチューブ光触媒を用いると,太陽光エネルギー変換効率の大幅な向上が見込まれると期待されていた。

今回の成果は,カーボンナノチューブ光触媒の活性を飛躍的に向上させる技術であることから,可視光領域に留まらず,近赤外光(〜1300nm)までの領域における光触媒活性を飛躍的に向上することが期待され,CO2フリーへ低炭素社会への扉を開く,画期的な技術になり得るとしている。