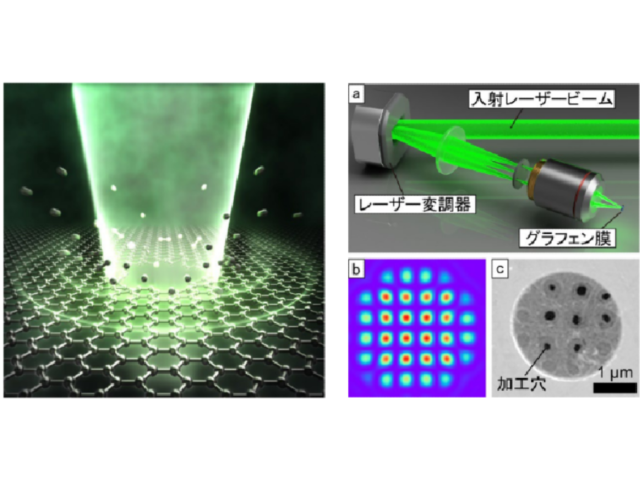

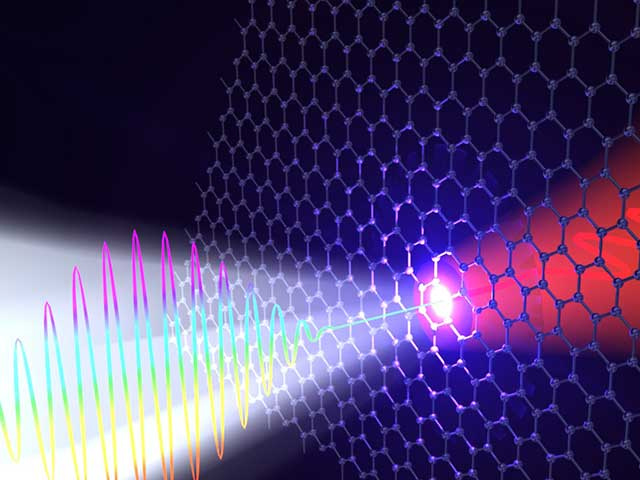

京都大学の研究グループは,グラフェンに赤外パルス光を照射すると,波長が5分の1,7分の1,9分の1の可視パルス光が生成されることを発見した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,グラフェンに赤外パルス光を照射すると,波長が5分の1,7分の1,9分の1の可視パルス光が生成されることを発見した(ニュースリリース)。

光の波長を変換する技術は重要な技術であり,非線形光学結晶による2倍高調波発生のほか,周波数を2倍,3倍にする周波数逓倍器やオームの法則から逸脱する非線形なデバイスとして利用されている。

1980年代後半にパルス幅が100フェムト秒の高強度のパルスレーザーを希ガス原子気体に照射すると,波長が数10分の1(周波数が数十倍)の高次の高調波が発生する「高次高調波発生」が発見された。高次高調波発生については多くの研究が積み重ねられてきたが,固体のように,気体と異なり高い密度の物質では最近まで成功していなかった。

これは,レーザー加工に代表されるように高強度のレーザーを物質に照射すると固体が破壊されてしまうことに起因している。

しかし,数年前に照射するレーザーの波長を赤外の領域に持っていくことで,破壊現象を起こさずに高次高調波を発生可能であることが報告されて以来,研究が盛んになってきたが,未だに統一見解が取れていない。一つには,これまでの研究は厚い固体の結晶が用いられてきたので,光の伝播方向の積み重ね効果が状況を複雑にしてきたことが挙げられる。

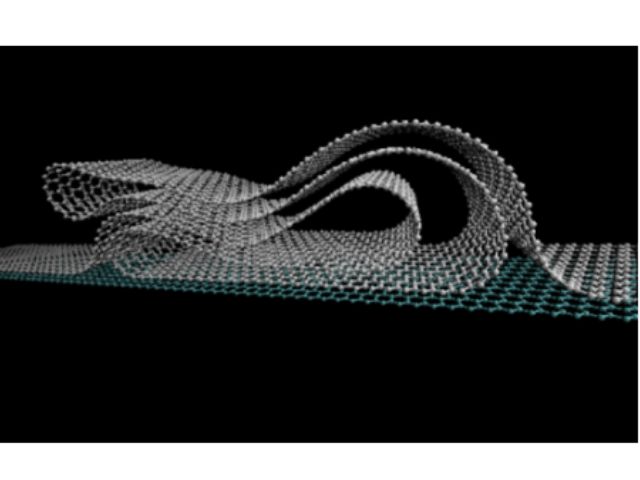

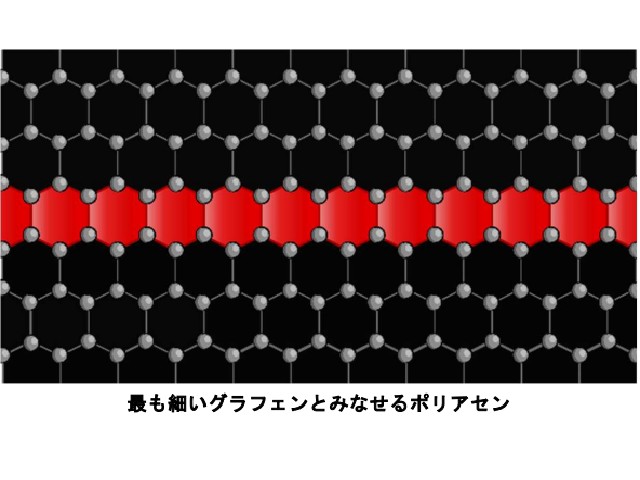

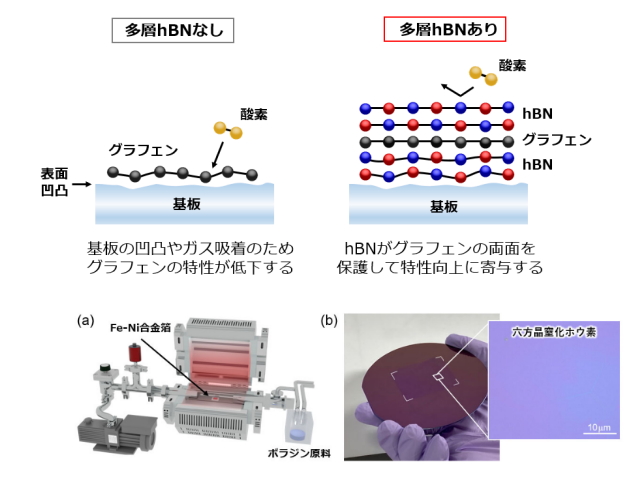

そこで研究グループは,厚さ方向の複雑性を取り除くとともに,なるべくシンプルな構造を持つ固体で実験を行なうという狙いのもと,炭素の単一原子層超薄膜であるグラフェンで実験を行なった。

その結果,世界で初めてグラフェンにおける高次高調波発生を実現したとともに,赤外光の偏光状態を楕円偏光にすると可視光の生成効率が最大となり,その際生成された可視光の偏光状態は元の赤外光とほぼ垂直になることが明らかとなった。

研究グループは,このような特異な偏光特性は,グラフェンの電子状態がバンドギャップ(結晶中の電子が存在し得ない禁制帯のエネルギー幅)を持たない「ディラック電子状態」に起因することを理論的に示した。この発見は,これまで統一的見解が得られていない固体を用いた高次高調波発生の物理的メカニズムに,大きな進展を与えるものだとしている。