筑波大学は,産業技術総合研究所と共同で,第一遷移金属であるニッケルと硫黄を含む配位子からなる錯体を触媒として用いた新しいCO2の光還元系を開発し,プロトンの還元による水素発生をほとんど伴わず,選択的にCO2をCOに還元することを実現した(ニュースリリース)。

筑波大学は,産業技術総合研究所と共同で,第一遷移金属であるニッケルと硫黄を含む配位子からなる錯体を触媒として用いた新しいCO2の光還元系を開発し,プロトンの還元による水素発生をほとんど伴わず,選択的にCO2をCOに還元することを実現した(ニュースリリース)。

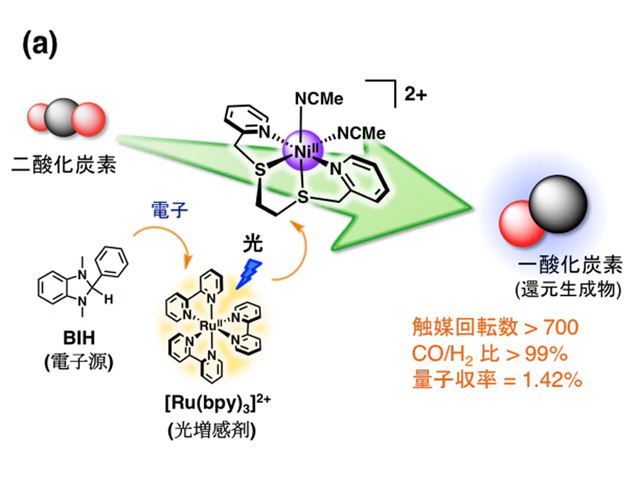

研究グループは,CO2の効率的還元反応に向けて,天然に豊富に存在する安価な金属を用いる戦略として,自然界の微生物が有するCO2とCOを相互変換する一酸化炭素デヒドロゲナーゼ(CODH)に着目した。この酵素の活性中心は,硫黄を配位原子として有する鉄とニッケルを含むクラスターであることが知られている。

そこで,CODH活性中心の構造をヒントに,まず硫黄原子を支持配位子に含むニッケル錯体1を合成し,X線結晶構造解析によりその構造を決定した。この錯体を触媒とし,還元剤及び光増感剤存在下,波長が450nmの可視光を照射した際の触媒的CO2還元反応に対する触媒活性の評価を行なった。

その結果,CO2より還元されやすいプロトンの還元による水素発生をほとんど伴わず,99%以上の選択性でCO2を還元し,化学原料として有用なCOが生成することを見出し,これまでに報告されたニッケル錯体よりもはるかに高い光触媒的CO2還元活性を示すこともわかった。また、ニッケル錯体1は,世界で初めてのCODH活性中心の機能モデルと位置づけられた。

今後,今回開発したニッケル触媒をベースに,今後,量子収率や錯体としての安定性を向上させ,より高活性な第一周期遷移金属を用いた錯体触媒を開発していく。具体的には,配位子に工夫を施して,金属錯体上にCO2還元に有利な反応場を構築するとともに,金属中心の性質を制御することにより,コストパフォーマンスに優れ,高効率かつ高活性な人工光合成系の構築を目指すとしている。