筑波大学の研究グループは,独デュースブルグ−エッセン大学と共同で,機能性ペプチドを用いた酸化グラフェン表面への白金ナノ粒子の高分散な担持と,光照射による色素分解および水素発生に成功した(ニュースリリース)。

筑波大学の研究グループは,独デュースブルグ−エッセン大学と共同で,機能性ペプチドを用いた酸化グラフェン表面への白金ナノ粒子の高分散な担持と,光照射による色素分解および水素発生に成功した(ニュースリリース)。

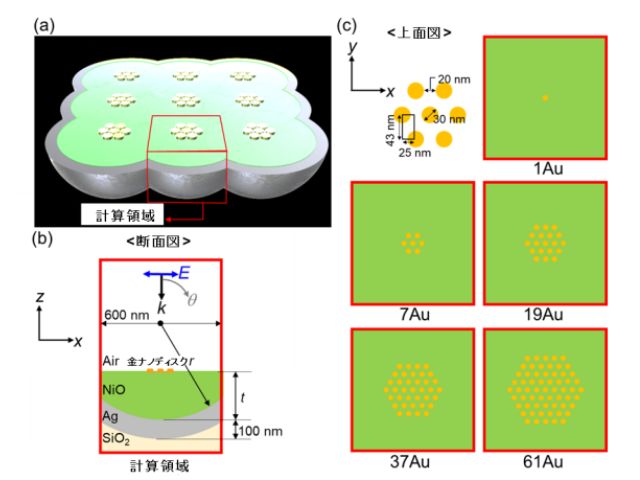

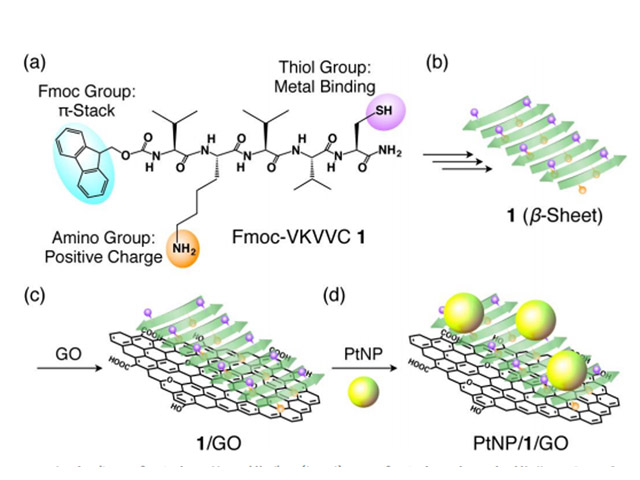

2015年に研究グループは,一旦凝集してしまった金ナノ粒子(AuNP)が,生体分子の一つであるペプチドを用いることで再分散化する現象を発見した。さらに,この手法を用いると金以外のナノ粒子(白金,銅,パラジウム)も効率的に再分散化が可能であることを示した。

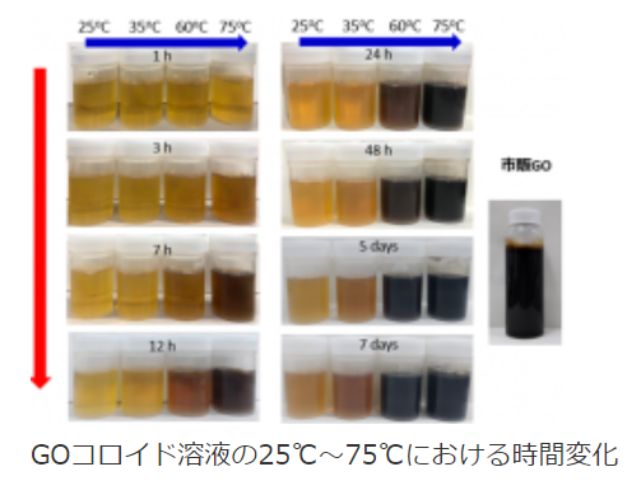

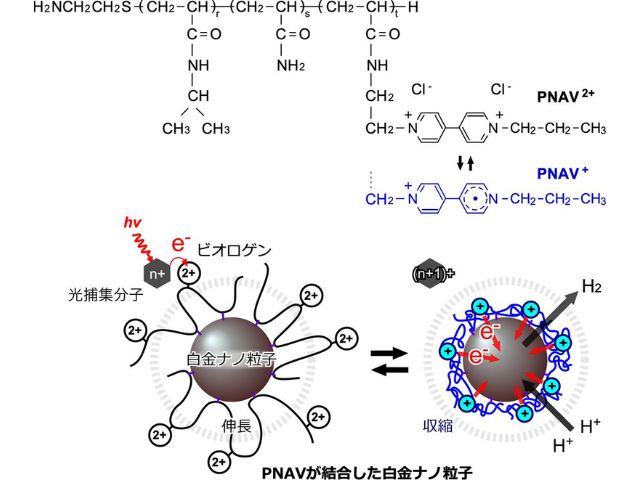

今回,研究グループは,広い面積で光を捕集可能な2次元ナノシートの一つである酸化グラフェン(GO)を光捕集材料として用い,触媒機能をもつ白金ナノ粒子(PtNP)をシート表面に均質かつ高分散に固定化する手法について検討し,ペプチドβシートを用いてPtNPを高効率かつ高分散にGO表面へ担持できる方法を見出した。

開発したPtNP/ペプチドβシート/GO複合体を用いて,光照射によるローダミンB(RhB)色素の退色実験を行なった結果,顕著な光退色効果を示すことを見出した。また,アミノ酸配列が異なるペプチドを用いて比較実験を行なった結果,ペプチド1を用いた場合に最も大きな光退色効果が発現すること,ペプチドの添加量にも最適値が存在することを確認した。

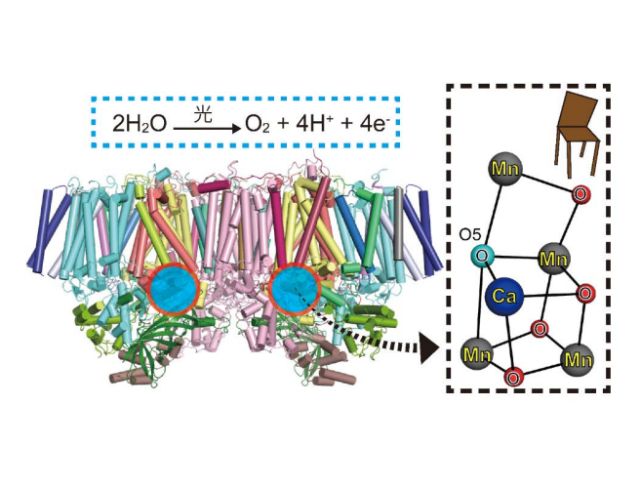

このPtNP/ペプチドβシート/GO複合体によるRhBの光退色のメカニズムとして,(1)GOが広い範囲で光を吸収,(2)生成した励起子が電荷分離し,電子がPtNPへ移動して酸素を分解,(3)生成したホールがRhBを分解,というプロセスが考えられるという。実際,酸素を過剰に導入するとRhBの分解が促進される。

一方,酸素が存在しない条件下で光を照射し,RhBの代わりにホールクエンチャーである亜ジチオン酸ナトリウム(Na2S2O4)を添加すると,水溶液中に含まれるプロトン(H+)がPtNPから電子を受け取って還元され,水素(H2)が発生することを確認した。

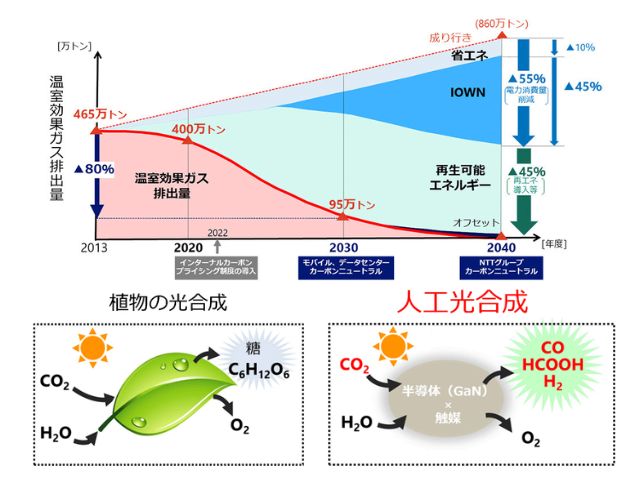

この研究成果は,生体分子・金属ナノ粒子・2次元ナノシートという異なる材料を効率的に複合化することによる新しい光触媒材料の開発として,今後の人工光合成研究の進展に向けた応用が期待できるとしている。