九州大学,中国科学院大気物理研究所,国立環境研究所,山梨大学らの研究グループは,北京に設置した最新の偏光式光学粒子計測器(POPC)を用い,2015年3月末から4月初旬の中国北京での黄砂イベント時に黄砂粒子の形態変化過程の実時間観測に成功した(ニュースリリース)。

九州大学,中国科学院大気物理研究所,国立環境研究所,山梨大学らの研究グループは,北京に設置した最新の偏光式光学粒子計測器(POPC)を用い,2015年3月末から4月初旬の中国北京での黄砂イベント時に黄砂粒子の形態変化過程の実時間観測に成功した(ニュースリリース)。

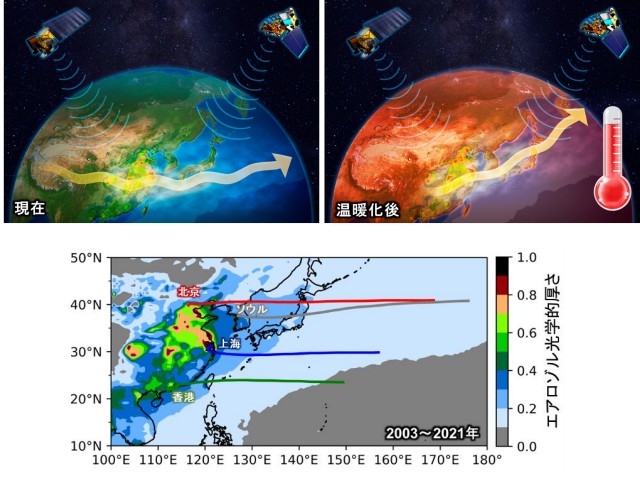

黄砂と高濃度の人為起源大気汚染が混合すると,両者は非常に複雑な相互作用を生じ重大な大気環境の変化を引き起こすことが知られている。発生時の黄砂粒子は表面が角張った非球形な形状をしているが,大気汚染質に覆われると球形の形態に変化する。その結果,日射の散乱・吸収効率が変わり大気の放射収支が変調すると共に,雲の凝結核として発生時黄砂よりも効率的に働くため雲・降水過程にも影響を及ぼし,地球の大気環境に大きなインパクトを与える。

しかし,この大気汚染質との混合による黄砂の形態変化過程を環境大気中での実時間で把握することは,測定の難しさから,これまで出来ていなかった。

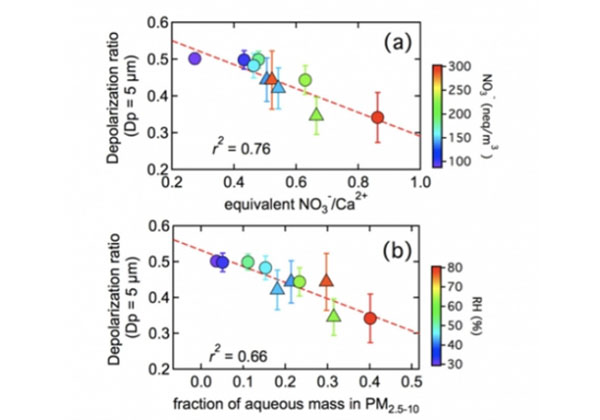

北京での観測では,黄砂に同期して粗大硝酸塩NO3–の増加が顕著だった。これは黄砂粒子の表面に人為起源の窒素酸化物NOxから生成された硝酸ガスHNO3が取り込まれ,主に硝酸カルシウムCa(NO3)2が形成されたためで,硝酸カルシウムの高い潮解性のため粒子が球形化していくことが示唆されている。

この黄砂粒子の非球形性の変化(粒子の縦横比の変化)を,光散乱理論計算(T Matrix 法)で確かめた。観測された粒子の偏光解消度の変化から,黄砂粒子の縦横比(アスペクト比)が1.7から1.3に減少し非球形性が減少し,黄砂の表面を潮解性の Ca(NO3)2で覆うことで説明出来ることを示した。

今後は,気温・湿度の異なる気象と大気汚染濃度の条件で観測事例を積み上げ,黄砂の形態変化過程を調べ,より定量的な解析を進めることが可能。この研究成果はアジアスケールの雲・降水過程の変調や気候変化の解析への活用が期待できるとしている。