岡山大学と山口大学,東京理科大学らの共同研究グループは,カーボンナノチューブ(CNT)の光吸収帯を利用した水分解反応による水素製造が可能であることを明らかにした(ニュースリリース)。

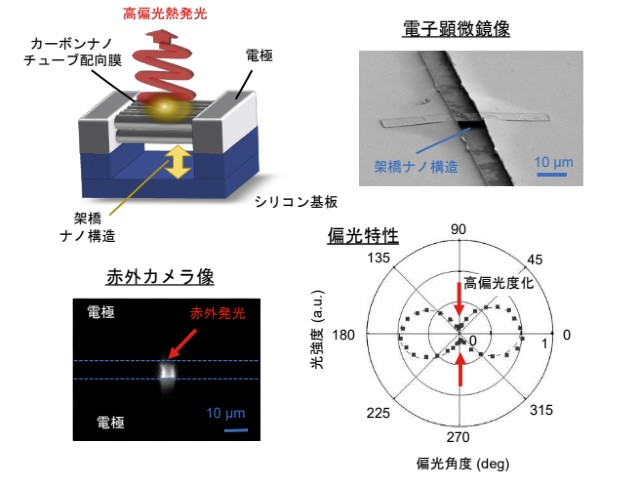

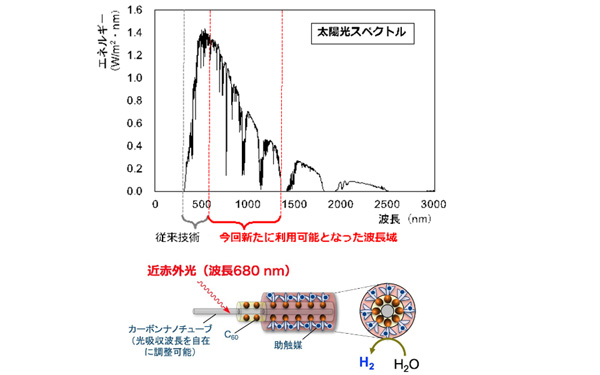

今回,可視光から近赤外光まで幅広い光吸収帯を持つCNTを利用した水素発生光触媒を開発し,CNTの光吸収帯を利用した水素製造が可能であることを実証することで,従来技術では使いこなせなかった太陽光エネルギーのうち未利用部分(600~1300nm)の利用が可能であることを明らかとした。

紫外光から近赤外光にいたる幅広い太陽光スペクトル(波長300~1300nm)を有効に活用することができれば,太陽光エネルギーの変換効率が格段に向上するため,酸素発生光触媒と水素発生光触媒の2種類の光触媒を組み合わせた二段階光励起を利用することで低エネルギーの光(500nm以上の波長の光)を有効活用するZscheme型光触媒システムが注目を集めている。

しかし,現状,利用可能な2種類の光触媒の吸収波長は,いずれも,おおよそ550nm以下であり,同じ波長域の光エネルギーを2種類の光触媒で奪い合うことになるためエネルギー変換効率の向上に限界があった。

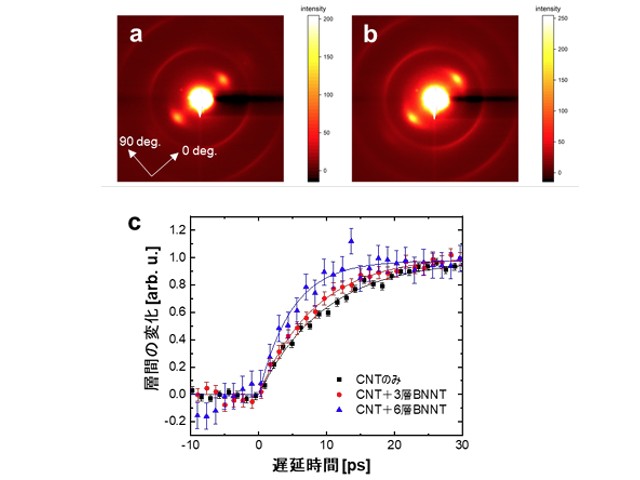

一方,CNTは可視〜近赤外領域に吸収帯を有する光吸収材料であることが分かっていたが,励起子束縛エネルギーが大きいため光触媒への応用は困難であるといわれてきた。今回,CNTの光触媒機能がはじめて実証されたことで,光触媒を利用した水素製造 技術に利用可能な光の波長域が,緑色程度(~550nm)から近赤外領域(~1300nm)まで一気に拡張された。

例えば,活性波長が400nm以下の光触媒では,太陽光エネルギーのうちわずか2%しか利用できないのに対し,活性波長域を600nmまで拡げると16%,800nmまで拡げると32%まで利用できるようになると言われている。CNT光触媒を利用することで,太陽光エネルギーのうちこれまで使うことのできなかった540~1300nmの波長の光を使うことができるようになれば,太陽光エネルギー変換効率50%を達成するブレークスルー技術となり得るとしている。