国立天文台らの研究グループは,アルマ望遠鏡を使った若い星HD 142527の観測により,この星の周囲を円盤状に取り巻く塵粒子の大きさを高い精度で見積もることに成功した。また,円盤内で塵の性質に偏りがあることも初めて明らかになった(ニュースリリース)。

国立天文台らの研究グループは,アルマ望遠鏡を使った若い星HD 142527の観測により,この星の周囲を円盤状に取り巻く塵粒子の大きさを高い精度で見積もることに成功した。また,円盤内で塵の性質に偏りがあることも初めて明らかになった(ニュースリリース)。

惑星はガスや塵が集まってできたとされているが,その細かい過程まではまだ明らかになっていない。これは,若い星のまわりの塵粒子の大きさを精度良く測定するのが困難であったことが一因。惑星の形成過程を本当に理解するには塵の成長の様子を明らかにする必要があり,その鍵として研究チームは電波の「偏光」に着目し,アルマ望遠鏡を使った観測に挑んだ。

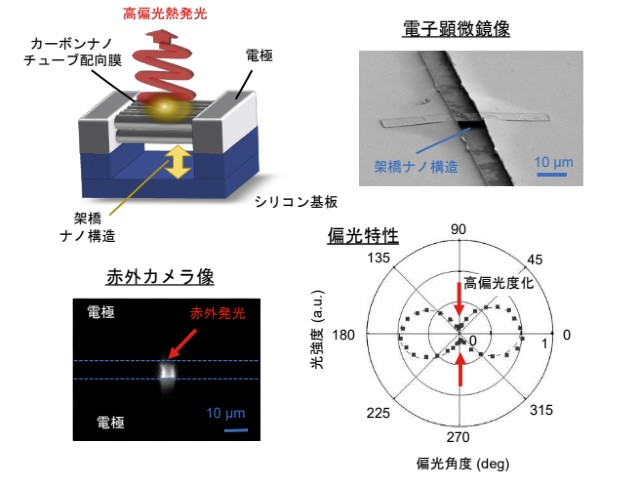

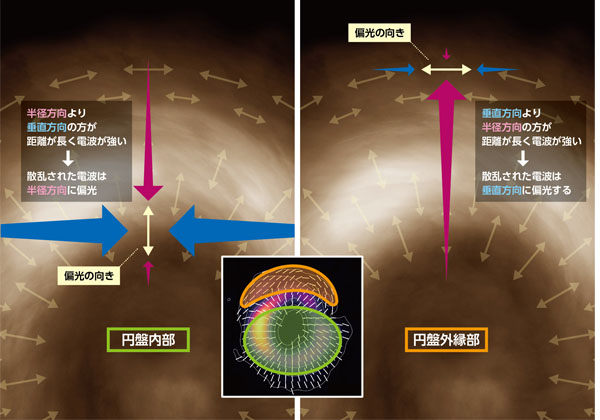

研究チームは,周囲に塵とガスの円盤を持つ若い星HD 142527をアルマ望遠鏡で観測した。磁場によって整列した塵が放つ偏光では原始惑星系円盤に放射状の偏光パターンが現れるのに対して,塵が起こす散乱による偏光ではそれとは90度向きが異なる偏光パターンが現れることが理論的に予言されており,観測の結果,実際に散乱に起因すると考えられる偏光パターンが発見された。

らに偏光の強度から,偏光を起こすもとになる塵粒子の大きさが最大でおよそ150㎛であることも明らかになった。これは偏光観測に基づいて塵粒子の大きさを導いた初めての例であり,またその値は,これまで原始惑星系円盤に存在する塵の大きさとして推測されていた値の1/10よりも小さなものだった。

従来,塵粒子が球形であることを仮定して放射される電波を想定して大きさを推定していた。塵粒子が電波を散乱することで生じる偏光の情報で塵粒子を見直してみると,見積もられる大きさがまったく異なることがわかった。これは,従来の仮定が間違っている可能性を示すもの。

この矛盾を解決するアイディアとして研究チームは,塵が単純な球形ではなく,小さな塵粒子が複雑に連なった構造をしているのではないかと考えていまる。塵が,いわば「すき間だらけ」の構造をしている場合は,表面積が大きいために,放射される電波としては大きな塵と似た特徴を示すが,塵表面の細かな構造が効く散乱では個々の塊の特徴が重要になる。

今回散乱による偏光を観測した結果得られたのは,すき間だらけの大きな塵を構成する個々の粒子の性質といえるもの。もしこのアイディアが正しければ,惑星誕生領域における塵の成長過程についてのこれまでの考え方を大きく見直す必要が生じる。これは塵の成長理論の再構築だけでなく,これまでに得られた観測成果の解釈の変更をも促す可能性もある。

また今回の観測から,円盤内で偏光の強度が大きく異なる場所があることも明らかになった。HD 142527の円盤では,東側で偏光度が高い一方,それ以外の場所での偏光度は低くなっている。こうした偏光度のムラは磁場でも塵による散乱でも現在のところ説明がつかず,今後の研究での解明が待たれるとしている。