横浜国立大学の研究グループは,従来の半導体素子の材料の限界を超える新材料として期待される,原子レベルに薄くすることのできる半導体物質の電気伝導現象を調べ,素子への応用に極めて役立ついくつかの知見を明らかにした(ニュースリリース)。

横浜国立大学の研究グループは,従来の半導体素子の材料の限界を超える新材料として期待される,原子レベルに薄くすることのできる半導体物質の電気伝導現象を調べ,素子への応用に極めて役立ついくつかの知見を明らかにした(ニュースリリース)。

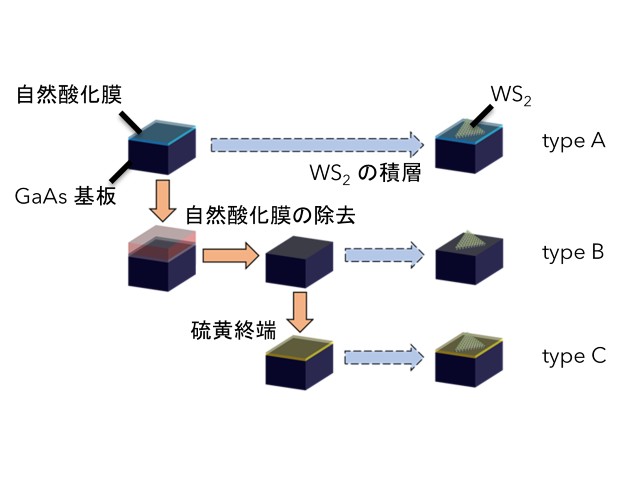

従来の半導体材料(シリコンなど)で作られる素子は,微細化の限界が近づいているといわれているが,原子1層または数層からなるきわめて薄い半導体材料を使うことで,この限界を超えて更に微細な素子を作ることができると考えられ,内外で活発に研究が進められている。

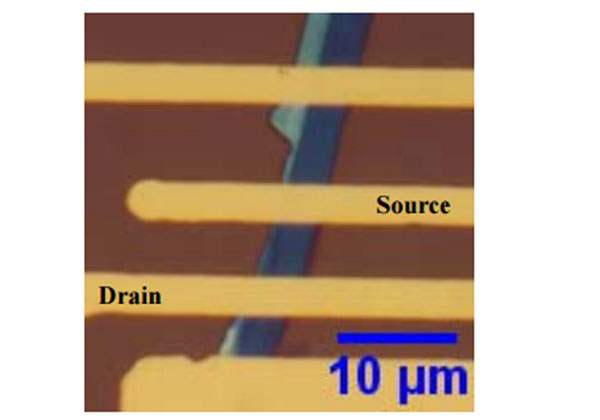

二硫化モリブデン(MoS2)は,古くから潤滑剤の素材としてよく知られている物質だが,この物質の結晶は層状構造をもち,最も薄くした場合,おおよそ原子3個分の厚さ(0.6nm)になる。この結晶は,微細な半導体素子を作るための新しい材料として活用できる可能性があることが知られている。

研究では,二硫化モリブデンの薄い結晶を使って作られた電界効果トランジスタ素子における電気伝導の履歴現象(制御電圧を増加させたときと減少させたときの間で,電気的特性に差異が生じる現象)を,200K程度の比較的実現しやすい低温にすることで,ほぼ消滅させることができることを示した。

履歴現象は,素子の応用において好ましくない場合が多いので,簡便な方法で履歴現象を消滅できることは,素子応用に役立つ。また,この履歴現象が,空気中に存在するどのような分子によって引き起こされるかを解明するとともに,二硫化モリブデン素子が,いくつかのガスに対して感度をもつガスセンサーとして,また,湿度センサーとして有効であることを示した。更に,二硫化モリブデンに吸着した分子が,どのような機構で履歴現象を引き起こすかを解明した。

研究グループは今後,いろいろな層状半導体物質を対象としてこの研究を展開することを予定している。

関連記事「首都大ら,カルコゲナイド系層状物質の電気的性質を解明」「産総研,レーザによる層状物質の構造制御の可能性を提示」「京大,界面構造を変えて金属酸化物の特性を制御」