2. ガス媒質で光学素子をつくるには

そもそも今までに気体を利用して一般の固体光学素子のようにレーザー光を制御することが行われてこなかったかと言えば,そうでもない。1990年前後に盛んに行われていたレーザー核融合研究のための大出力エキシマレーザー開発では,可飽和吸収媒質としてオゾンガスが注目されていた2)。これは気体を固体のセル(窓)で閉じ込めて利用していたが,気体だけで作る光学素子も存在する。ガスダイナミックス高出力CO2レーザーでは,衝撃波を使って気体の密度ジャンプを作り,いわゆる“窓なし”のガスダイナミック窓も開発されていた。ただし一般的には,気体は形状不安定で高精度化できないと考えられ,ごく一部の特殊用途でしか使われてこなかった。

一方で,同じ高耐力素子を目指したものとしてはプラズマを媒質とした素子も存在する。例えばプラズマグレーティング3)は,高強度のレーザーを空気中で干渉させ,強めあう部分で生成される自由電子とその間の空気との屈折率差(Δn〜10–3程度)で過渡的な回折格子を作る。この回折格子の構造自体は,透過型の体積位相ホロフラフィック回折格子と同じになるが,プラズマを生成するために必要なレーザー強度(I>1014 W/cm2)が大きく,制御しようとするレーザーとのエネルギー比を考えると生成効率が悪いこと,プラズマが高温になるため膨張速度が速く,100 ps以下の存在寿命となるなどの点で,これも利用が限られてしまっている。

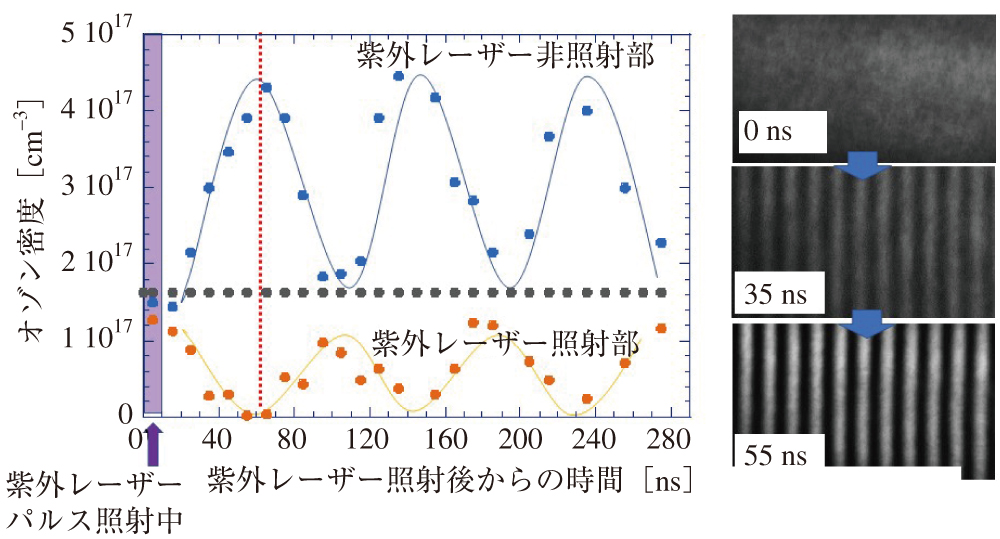

我々が目指したのは,生成効率や性能の面でも通常の固体光学素子に匹敵するような光学素子である。注目したのはオゾンガスと紫外レーザーであり,歴史的にはガス光学素子として一度は注目されていた組み合わせでもある。オゾンは,よく知られているように,波長300 nm以下の紫外領域の光をよく吸収する。吸収ピークは波長250 nmほどのところにあり,吸収断面積はおおよそ1.2×10–17 cm2である。この値は様々なガス媒体の中でかなり大きく,最近我々はこのオゾンを含む酸素ガスに空間周期的に共鳴エネルギーである紫外レーザーパルス光を照射することで,気体に大振幅の密度変調構造を生み出せることを発見した(図1)。

紫外パルスはおおよそ5 nsの間のみ照射され,その後,空間周波数に応じた立ち上がり時間で密度変調構造が徐々に生成され,消滅し,また徐々に生成される様子を波のように繰り返す。この密度変調が屈折率変調Δnを生み,ピーク時の値としてはΔn=10–5程度にまで到達する。これがどのくらい大きな値かというと,例えばガラスに屈折率変調構造を紫外レーザーで書き込むファイバーブラッググレーティング(FBG)では,母材のGe/SiO2の屈折率がn=1.46に対してΔn=10–3〜10–5程度4)となっている。一方,酸素の屈折率はn=1.000276しかないので,気体媒質中でFBGと同等に近いΔn=10–5という値が得られていること自体が驚くべきことでもある。

このように密度変調構造が生成される物理過程は,成層圏に存在するオゾンが人体に有害な紫外光を吸収する過程と似ている。オゾンO3は中部及び下部成層圏で波長300 nm以下の光を吸収すると,光解離し原子状酸素Oと酸素O2の形になる。しかし原子状酸素Oは不安定なために再び周囲の酸素との再結合反応がおこり,オゾンが生成される。この反応は成層圏程度の低圧条件で起こるが,大気圧程度の圧力条件下で行った場合,その反応はもう少し複雑になってくる。

単純には,光解離し再結合したのちのオゾンは振動励起状態となるので,吸収領域をレーザーにより限定してやれば,ほぼその形の吸収ネルギー分布を気体に与えることができる。我々は,このようにして生成されたサブミクロン精度の気体の密度差を利用して,数mmの厚さのオゾン気体層で高精度な過渡的回折光学素子ができることをはじめて見出したのである。