4. 錯体の近赤外光特性

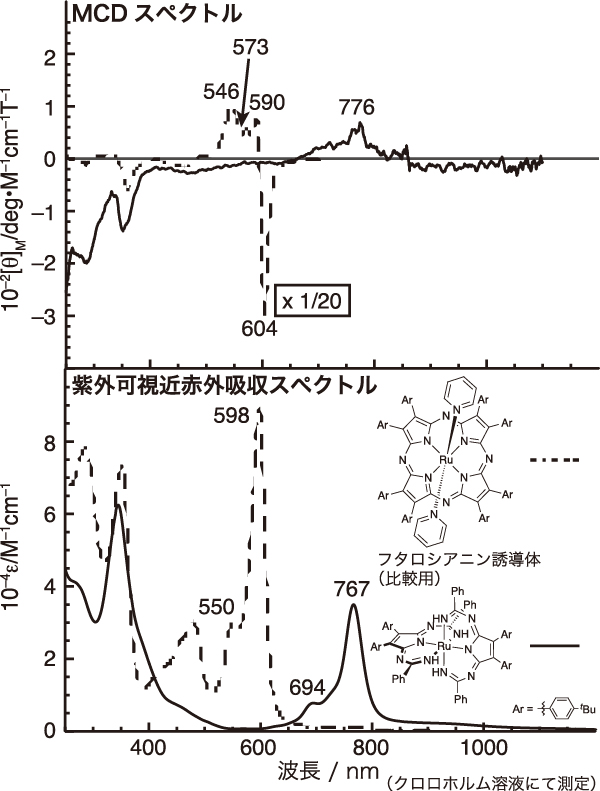

代表的な錯体および比較として同様の周辺置換基(p–tert-butylphenyl基)を持つフタロシアニンルテニウム錯体のクロロホルム中における光吸収スペクトルおよび対応する磁気円偏光二色性(MCD)スペクトルを図5に示す。フタロシアニンのQ帯が600 nm付近に見られるのに対し,本錯体は700 nmを超える領域に強い吸収帯が観測された。両者のスペクトル形状は一見よく似ているため,本錯体も近赤外光を効率良く活用できることが期待できる。

一方で,MCDスペクトルから,両者の光遷移構成は全く異なることが示唆される。具体的には,フタロシアニンにおいてはQ帯部位に対応する強い微分型のシグナル(Faraday A項)が見られ,これはフタロシアニン骨格のπ-π*遷移に特有のものである。一方,本錯体のMCDスペクトルではそのようなシグナルが見えないことから,単純な配位子由来の遷移ではないことがわかる。遷移の詳細については次項で述べる。

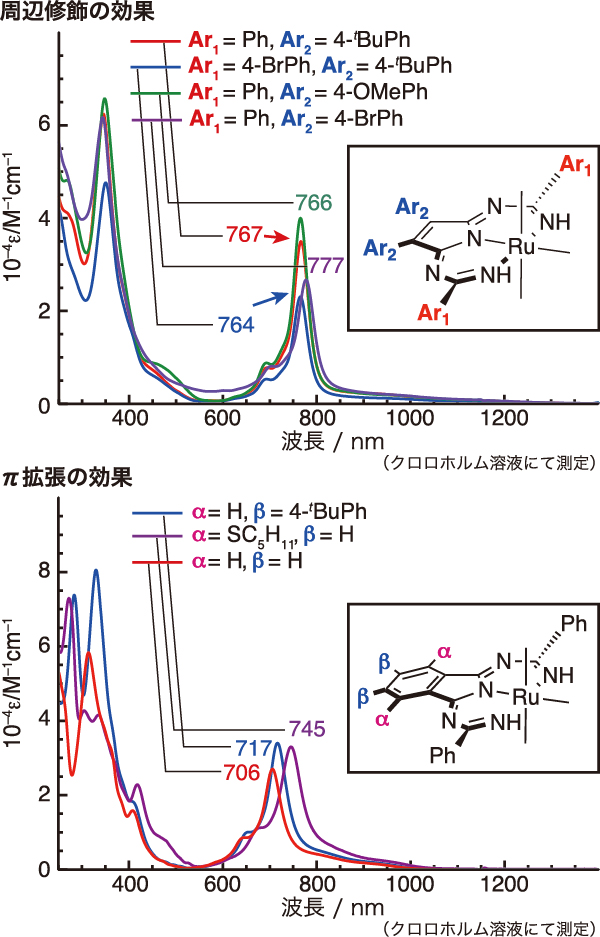

続いて,今回開発した金属錯体の利点を活かした周辺修飾の違いが分光特性に与える影響を調べた(図6)。結果,いずれの錯体においても大きなピークシフトは観測されず,近赤外吸収能が保持されることが分かった。実際に材料として用いるにあたっては,近赤外光を吸収するという特性に加えて,用途に応じた付加機能を導入することが必要不可欠であることを考えると,本錯体は光特性を損なうことなく柔軟な修飾ができる特性を持つと言える。

また,ベンゼンとナフタレンの関係のように,π拡張された化合物は元の化合物より長波長領域の光を吸収することが知られている。しかし,本錯体においては逆の挙動を示し,π拡張により吸収帯は短波長側にシフトした。このようなケースは前例4)がないわけではないが,本錯体を材料として利用する際,気をつけるべき点であると感じる。

5. 構造と光特性の相関

以上に示した通り,今回開発した有機金属錯体は構造の多様性に応じた多彩な光特性を示す。しかし,ここで構造と光特性の関係が未解明,もしくはランダムなものであるならば,実際に材料応用するにあたり大きな壁となる。また,「光特性に大きな影響を与えない部位」の特定も重要であると考える。例えば生体利用を目指す場合,生体に作用する機能部位と近赤外光吸収部位を連結させることが一般的である。ここで,連結によってせっかくの近赤外光特性が失われてしまうようでは近赤外材料の意味がなくなってしまうので,機能部位をどこに導入するかが問題となる。

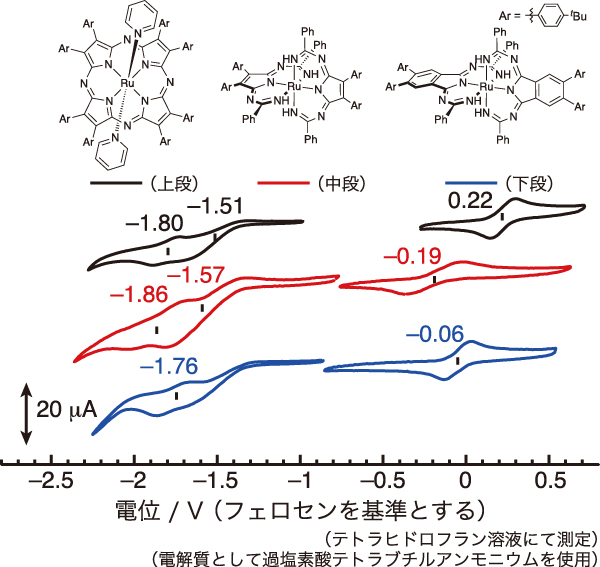

今回,これらの目的を達成するために,代表的な錯体およびフタロシアニンルテニウム錯体の電気化学測定および分子軌道計算を行なった。ここでは例として,サイクリックボルタモグラムを図7に示しその概要を紹介する。

サイクリックボルタモグラムから求められる第一酸化および還元電位は化合物のHOMOおよびLUMO準位と良い相関を示すことが知られている。つまり,第一酸化―還元電位の差は化合物のHOMO-LUMOエネルギーギャップに対応するため,通常最も長波長側に存在する光吸収ピークの位置と相関を示す。つまりここから分かることとして,1. フタロシアニン→本錯体において光吸収帯の長波長シフトが見られる主な要因はHOMOの不安定化によるものである,2. 配位子のπ拡張による光吸収帯の短波長シフトが見られる主な要因はLUMOの不安定化によるものである,ことが挙げられる。このように,化合物の光特性変化がHOMOおよびLUMOのどちらに大きく寄与するものか問題を切り分けられることが本測定のメリットである。

この結果を踏まえて分子軌道計算を行い,遷移の由来をより詳細に考察した。興味深いことに,本錯体においては,HOMOにおいて中心ルテニウム上に大きな軌道の偏りが見られた。つまり,この遷移はMetal-to-Ligand Charge Transfer(MLCT)遷移であると帰属することができる。光励起状態において重原子効果を大きく得るためには遷移に関与する準位において金属由来の軌道の寄与が必要不可欠であるため,この特性は光材料へ展開するにあたり有用な特徴であると考えられる。また,π拡張による短波長化,すなわちLUMOが不安定化する理由であるが,これも分子軌道を考察することで導くことができる。詳細は原著論文2)を参照されたい。