1. はじめに

有機ELまたは有機発光ダイオード(以後OLED)1, 2)は近年盛んに研究開発が行われ,一般家庭においても普及が進んでいる。従来の液晶ディスプレイに比べて高コントラストやフレキシブル性を持つ点から徐々に置き換わりが進み,テレビやスマートフォン,スマートウオッチなどのディスプレイ用途だけでなく,照明光源やサイネージ,レーザーなど幅広い用途へ応用が期待されている。

OLED駆動メカニズムの解明や高効率材料の開発はすでに広く進められており,電荷再結合時に生成する一重項だけでなく三重項励起子の利用により現在では内部量子効率100%の発光材料が報告3)され,デバイス外部量子効率は37%に達している4)。しかしながら,高効率化に比べ駆動電圧の低減に関しては報告が限られており,先の報告でも緑色(505nm:2.5eV)の発光開始が3V,現行スマートフォン相当(100cd/m2)の発光に4V以上,照明器具相当(5,000cd/m2)には10V近くを要している。これはモバイル発光デバイスへの応用を鑑みると,定格電圧3.7Vのリチウムイオン電池の直接利用を困難にしており,昇圧回路等が必要な要因となっている。

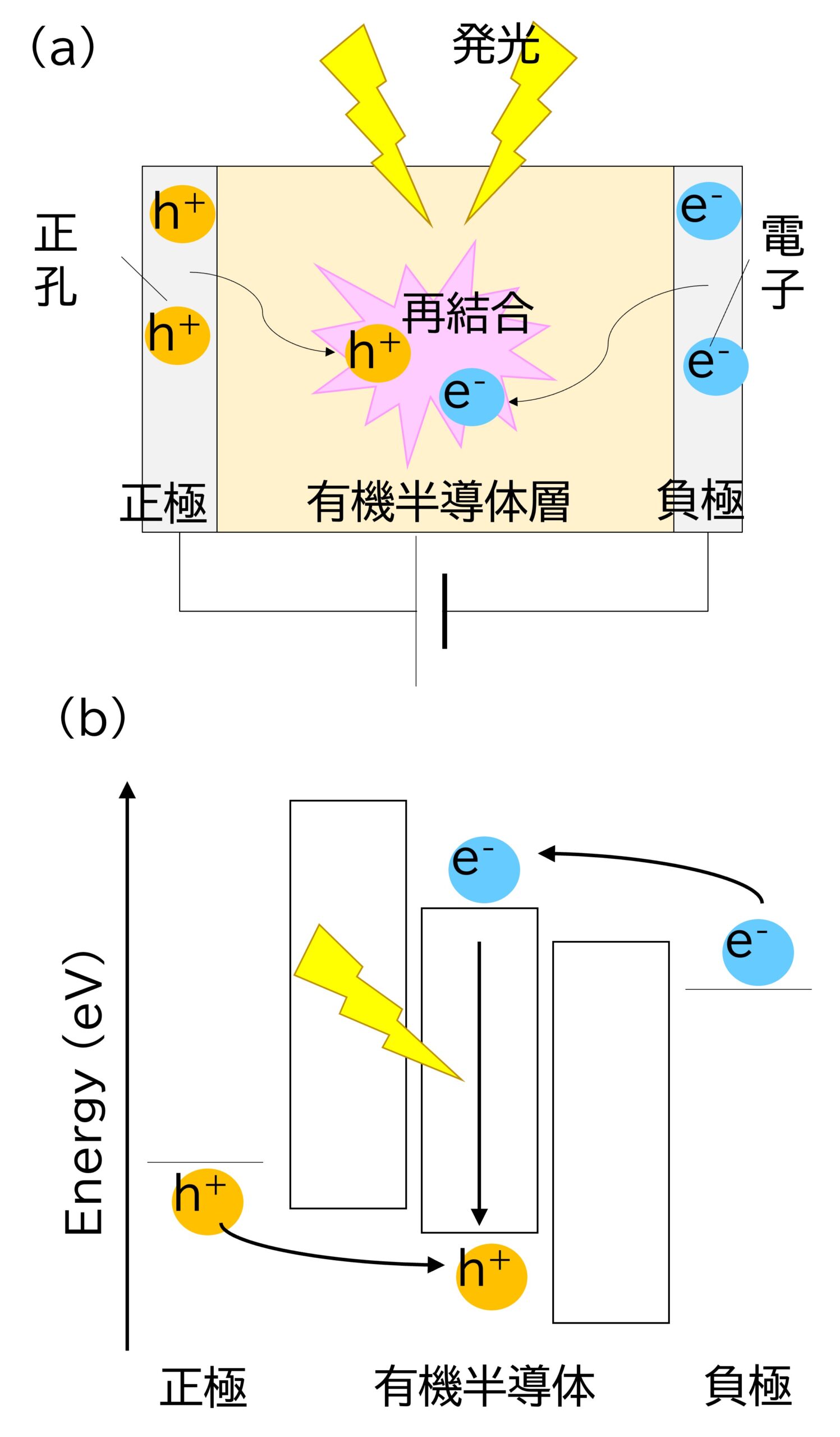

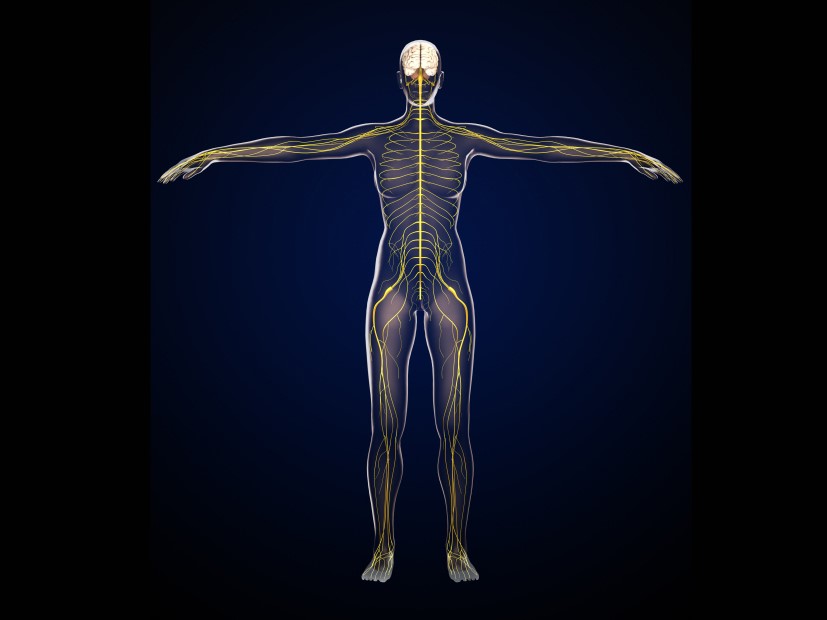

OLEDの発光原理は正極・負極から有機半導体へ正孔・電子が注入され,発光層で再結合し生じた励起子が基底状態に戻る時に発光現象を伴う(図1(a))。この際,発光分子のエネルギー状態と電極の仕事関数は必ずしも整合していないため,実際のデバイスでは電極から発光分子内へキャリア輸送を担うためカスケード式の多層構造を形成している(図1(b))。

このように,従来OLED構造は有機半導体層を多層構造とし,ホール輸送・電子輸送・発光層と各種役割分担することで高機能化を実現してきた5)。

これらを踏まえると,OLED駆動電圧を決定する要因として次の2つに大別される。①多層構造形成に伴うデバイス膜厚増加や多層界面におけるキャリアトラップなどによる駆動電圧増加。②エネルギーと発光波長の関係式(E = hc /λ)に応じた発光分子固有のエネルギーギャップ。①は多層構造の弊害であるものの,界面接合性の向上や半導体の移動度向上により近年改善傾向にある6, 7)。一方で②はエレクトロルミネッセンスの原理原則であり,無機LEDや量子ドット発光を含めすべての自発光デバイスに共通している。このため,赤色発光(650nm:1.9eV)には1.9V,青色発光(450nm:2.8eV)を得るためには2.8Vの電圧が絶対に必要となり,発光デバイス駆動の足かせとなってきた。

一方で,我々は2分子間での励起錯体(Exciplex)形成や,励起子エネルギーのアップコンバージョン過程である三重項三重項アップコンバージョン(Triplet Triplet Up-conversion:TTU)を利用することで,従来から駆動電圧を半減以下とする励起錯体アップコンバージョン型有機EL(ExUC-OLED)デバイスを開発した。本稿ではエレクトロルミネッセンスの原理原則を覆すことを可能にしたExUC-OLEDデバイスについて解説し,我々の最新の研究動向8, 9)について紹介する。