1. はじめに

熱電変換は,物体両端の温度差を起電力に変換するゼーベック効果に基づき,熱エネルギーを電気に変換する機構である。素子の両端の温度差が維持される限り恒久的に電力を生み出すため,メンテナンスフリーなエネルギー源として利用できる1, 2)。

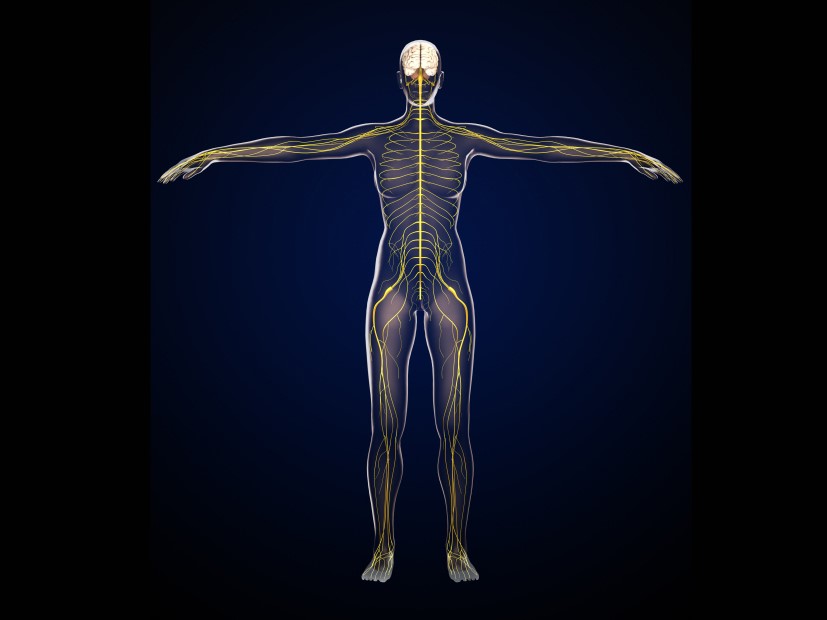

熱電変換素子は例えば,寿命が長い電源を必要とする宇宙探査機の原子力電池として搭載されている。宇宙探査機の原子力電池では,放射性元素が崩壊する際に発する熱と宇宙空間との温度差を利用して,熱電変換によって電力を取り出している。またかつては同様の機構が心臓ペースメーカーにも採用されていた。放射性物質と体の温度差を利用したと言えるが,安全性の観点から現在では利用されていない。

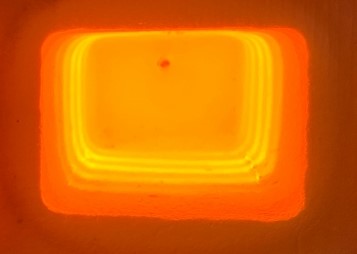

このように,温度差が確保される環境においては,熱電変換素子は恒久的に電力を生み出すが,温度差が確保できない環境,例えば温水中や産業炉内,建物や道路の表層といった場所では,熱電発電は生じない。このような環境は温度分布(熱輻射分布)が一様であり,熱電変換素子上に形成された温度差が消失してしまうためである。

温度差を起電力に変換する機構上,温度分布が一様な環境で発電できない制限はさけられないが,仮に温度分布が一様な環境においても熱電変換素子上に強制的に温度勾配を形成できれば,熱電変換素子の適用環境は広がり,環境発電素子としてより活用できると期待される。

筆者は赤外線を吸収する人工材料,メタマテリアルを利用すれば,均一な温度分布の環境においても熱電発電を可能にするのではないかと推測した。メタマテリアルは自然界の材料にはない特異的な電磁波吸収特性を示す人工材料である。入射電磁場の波長と比較して極めて薄い構造をもちながら,高い吸収特性を示す,物理的な薄さと光学的な厚みを両立する点が魅力といえる3)。

筆者はメタマテリアルを利用した光検出器を開発していた経緯もあったことから4~6),メタマテリアルを利用すれば,均一な温度分布における熱電発電が駆動するのではないかと考えた。メタマテリアルを熱電変換素子の片側の電極のみに形成し,その熱電素子を均一な温度分布の環境に設置すれば,メタマテリアルは周囲環境が発する熱エネルギー(熱輻射)を吸収して局所的な熱を発生する。その局所的な熱は伝導熱伝搬によりメタマテリアルの下地である電極を介して熱電変換素子に伝わり,素子上に新たな温度勾配を形成するため,均一な温度分布の環境においても熱電発電が生じると推測した。