1. はじめに

構造化照明顕微法1)は今世紀に入って国内外で活発に研究開発が行われ,蛍光顕微鏡分野において実用化に至っている2)。この顕微法は,縞模様の空間強度分布を有する構造化照明と観察試料との間のモアレ効果を利用して,光学顕微鏡の回折限界より高い空間周波数の情報を低周波側にシフトさせ,信号処理によって高周波の情報を再現することで,空間分解能を向上させる方法である。観察視野全域に構造化照明が生成可能であり,並列画像処理と組み合わせることにより,高速かつ高分解能な光学顕微観察が実現する。

ただし,構造化照明を利用した光学顕微鏡の高分解能化手法は,一般的に,光干渉による定在波照明を高精度に位置決めすることが要求される他,微弱な振動であっても抑制しなければ再構成画像処理結果が不安定となるため,製造現場での実用化は依然として困難である。そこで我々は,構造化照明の位相を低コヒーレンス干渉信号として高速に検出するための光学系を追加構築し,得られた位相を,高分解能化のための再構成画像処理にフィードバックさせることを提案した4)。これにより,振動が存在する環境においても高分解能観察が可能になると共に,構造化照明の高精度位置決めが不必要となるため,ピエゾアクチュエータをステッピングモータに置換することによる低コスト化を見込むことが出来る。本稿では,照明位相の検出機構を備えた低コヒーレンス干渉型構造化照明顕微鏡に加えて,空間周波数再構成とその結果について紹介する。

2. 構造化照明顕微法

光学顕微観察において回折限界を超える空間分解能を実現するための手法の一つとして,構造化照明顕微法(Structured Illumination Microscopy)がある。構造化照明とは,正弦波状の空間強度分布を持つ光であり,観察試料に照射することで試料の構造との間にモアレ効果を引き起こし,試料の特定の方向の高周波情報を低周波情報へと変換することができる。モアレ効果とは,空間周波数の異なる信号を重ねた時に新たな低周波信号を生じさせる現象であり,二つの空間周波数のうなり現象と言える。

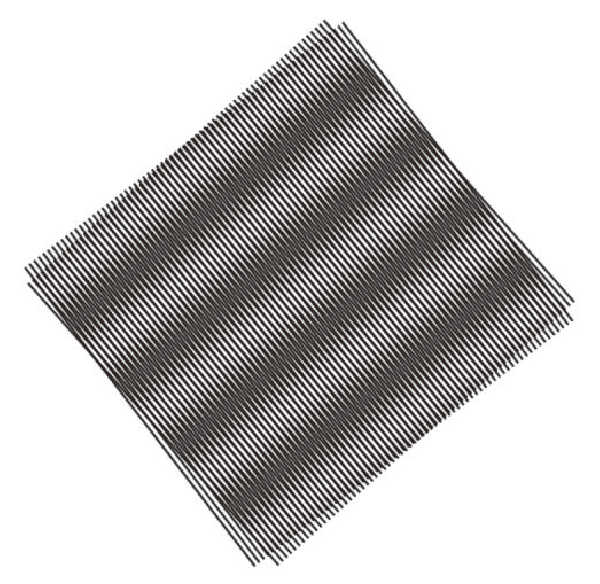

図1では高周波な縞模様とそれに対してわずかに傾いた(周波数がわずかに異なる)縞模様とが重なることで,斜方向に新たな低周波な縞模様が生じている。これにより,通常の光学顕微鏡の遮断周波数より高い周波数の情報がモアレ信号として検出できる。検出したモアレ信号と構造化照明の空間分布情報から観察試料の空間周波数を再構成することで超解像を実現する。

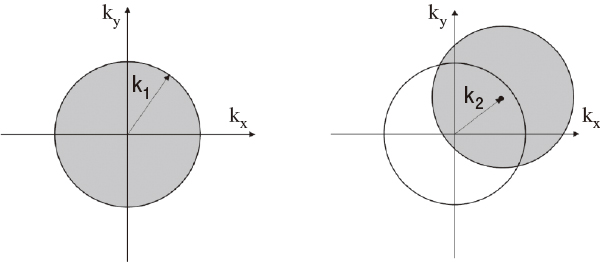

図2に構造化照明による高分解能化の概念図を示す。左図は,kx軸,ky軸による空間周波数座標系における通常の光学顕微鏡の通過帯域を表しており,k1が遮断周波数である。右図は,モアレ効果により通過帯域がシフトすることを表している。ここでk2は構造化照明の空間周波数である。空間周波数再構成により,シフト方向において最大でk1+k2の空間周波数の情報を得ることができる。