2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が4月13日,大阪市の人工島、夢洲(ゆめしま)で開幕した。高度成長期のシンボリックな存在でもある前回の大阪万博(1970年)から55年。BIE(博覧会国際事務局)が定める「登録博覧会」としては、2005年に愛知県で開催された「愛・地球博」(愛知万博)以来,20年ぶりとなる。

「入場券の売れ行き低調」「万博の役目は終わった」…。ネガティブな話題が先行した開幕前の状況は,愛知万博で半年間,会場に詰めて取材した身としては,あのときを彷彿させる。20年前もほぼ同じ状況だった。

近年,万博が否定的にとらえられる理由はいくつかある。ひとつは,国家プロジェクトとして国費が投入されるためだ。会場建設費の3分の2は国と大阪府・市、残りは企業の寄付だが,税金で賄われることの是非には必ず厳しい声が上がり,それらが一部メディアに大きく取り上げられる。また,万博を運営する博覧会協会は,霞が関,自治体,複数の企業など出身母体の異なる,いわば烏合の衆の集まりだけに,責任の所在が曖昧で,ネガティブな報道に対してそれを上回る効果を一枚岩になって発信できない,という弱さがある。

1851年に英ロンドンで最初の万博が開催以来,数々の万博が行われ,それぞれ時代に即したメーンテーマや理念が掲げられているが,その共通項は未来技術を体感し,未来社会を想像することができたことだ。これに対し,万博懐疑派の「役目は終わった」は,穿った見方をすれば,「技術はもう進歩しない」と言っているようにも聞こえる。

大阪での70年万博と今回は,経済的な背景も異なり,万博に熱狂する時代ではないことは少なからず理解できる。AI(人工知能)やビッグデータなどの先進技術が融合し,物理空間とサイバー空間が密接につながった「超スマート社会(Society 5.0)」の2025年現在,人々が胸を高鳴らせる瞬間は,半世紀前とは全く違う。ただ,万博が子供たちに与えるドキドキ感,ワクワク感は,いつの時代も同じではないだろうか。

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり,これに沿ったさまざまな展示,実演,イベントなどが予定されている。パナソニックや日本ガス協会,電気事業連合会など,小中学生を意識した展示づくりを行う参加企業・団体は少なくない。いずれも次代を担う子どもたちにパビリオンでの展示にワクワクドキドキしてもらい,その体験が未来につながる一歩になればとの思いは強い。

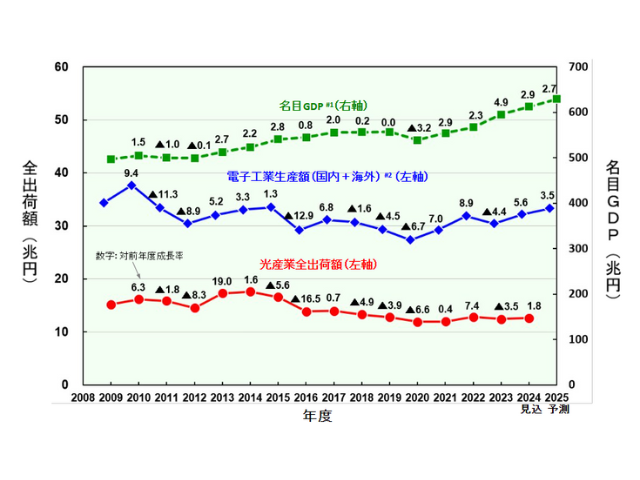

一方,やや強引かもしれないが、光業界に身を置く者として目を凝らすと,「光の万博」と呼びたくなるほど最先端の光技術が今回の万博では多数紹介される。レーザー核融合しかり,ペロブスカイト太陽電池しかり,光電融合技術しかり。これらを目にした子どもたちが何かを感じ取り,「光って面白い」「科学って不思議」との思いを抱くことを期待する。そうした意味でも科学技術力の凋落が叫ばれる日本において万博を開催する意義はあるはずだ。