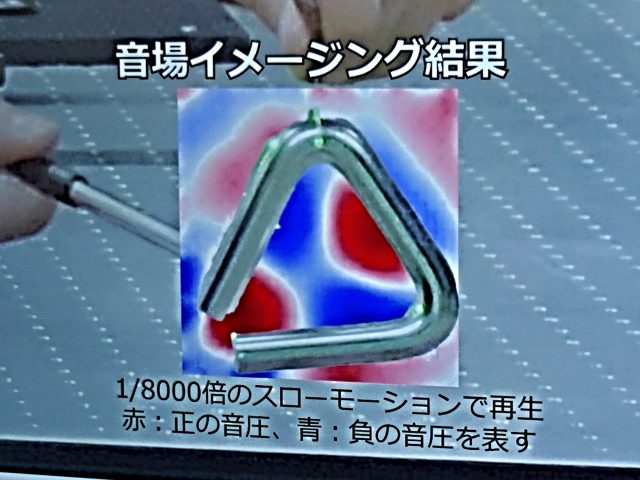

高知工科大学,小野測器,構造計画研究所は,これまで計測できなかった広範囲(1m2)・高周波(数百Hz)・微小振幅(数μm)の実稼働振動の全視野計測を可能とする画像計測法を開発した(ニュースリリース)。

ジェットエンジン等の振動の計測には,マーカーの点をトラッキングするデジタル画像相関法(DIC)を用いることで,センサを貼り付けることなく対象物の振動を非接触かつ面的に計測することができる。しかし,高速振動の計測にはハイスピードカメラが必須であり,撮影速度を上げると,広範囲かつ微小な振動を計測できないという課題があった。

そこで研究グループは,DICに「圧縮センシング」と「POD」(モード分解手法の一種)という二つのデータサイエンス技術を組み合わせた新手法であるCompressed Sensing DICを開発した。これにより,10Hzで撮影した画像をもとに150-1130Hzの高速振動を計測することに成功している。

しかし,この手法は振動試験において現れる単純な振動は計測できるが,エンジンの実稼働振動のように振動成分の数が多くなると計測が困難だった。

研究では,これを克服するために,回転計により計測した回転情報をもとに作成した回転次数基底による圧縮センシングを行なう手法を考案した。これにより,復元すべき変数をまばらにすることができ,実稼働エンジンのような複雑な振動を計測できるようになったとしている。

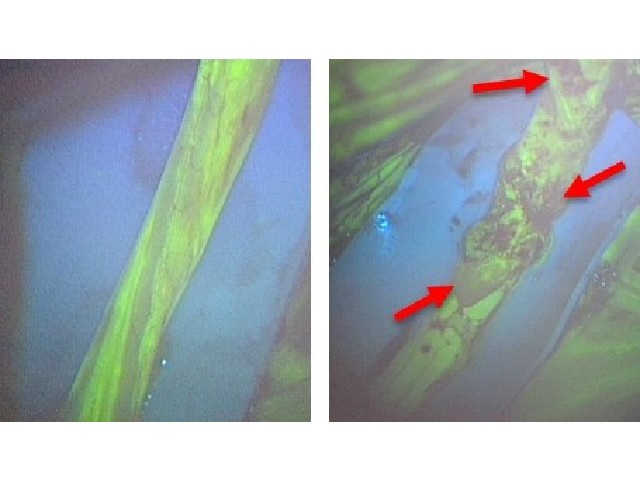

開発した手法によりエンジン吸気配管や自動車ボンネットを計測した結果,吸気配管やボンネットの変形形状が詳細かつ広範囲に計測できたほか,加速度センサと同様な振動スペクトルも計測できた。提案した次数基底を用いた手法の計測誤差は 1.9%と,従来法のフーリエ基底による観測による誤差97.9%と比べて大幅に精度を改善することができたという。

ボンネットの振動については 26.2%と計測誤差が大きくなったが,これはサブマイクロメーターの微小振動であったため,光の屈折などにより画像計測精度が悪化したことに起因すると推定されるとしている。

研究グループは,開発した手法を拡張し,構造物の固有振動数や固有モードの計測,数値計算モデルとの融合をめざすことで,エンジンや車体,構造物の振動設計の更なる高度化が期待できるとしている。

また,共同研究を行なっている構造計画研究所では Compressed Sensing DIC の製品化に向けた開発を進めており、この技術の実用化により,これまで困難とされてきた広視野での高精度な振動計測や振動特性の詳細な解析が可能となることが期待されるとしている。