名古屋大学,信州大学/東京大学,中国山東大学は,高効率かつ実用的な水分解光触媒反応システムを開発した(ニュースリリース)。

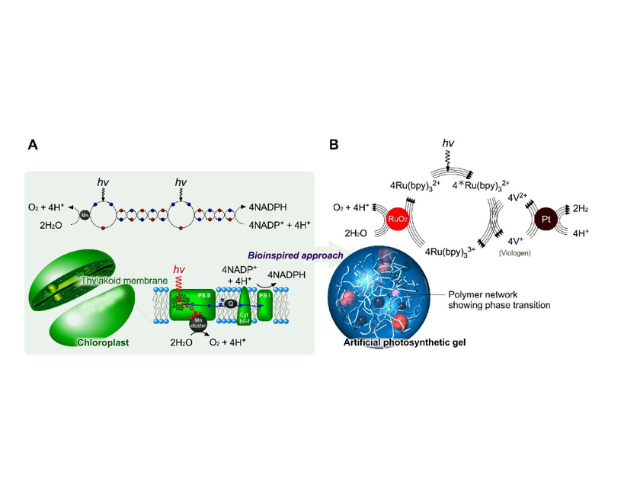

光触媒を利用した水分解反応は太陽エネルギーを水素という貯蔵可能な形に変換する手段として注目を集めている。Zスキーム型光触媒システム(水素発生光触媒と酸素発生光触媒を組み合わせ,自然界の光合成と類似したメカニズムで水を分解するシステム)では,異なる2種類の光触媒を組み合わせ,それぞれの光触媒が水素と酸素の生成を促進する。

このシステムでは,光触媒間の電子移動を促進するために電子伝達材(I3−/I−,Fe3+/Fe2+)が使用されているが,従来のZスキーム型光触媒システムでは,電子伝達材の副反応と水分解反応が競合するため,太陽エネルギーから水素への変換効率(STH)が1%未満に制限されていた。

さらに,水素と酸素が同じ反応セル内で生成されることで,水素と酸素の再結合による逆反応が発生し,効率が低下するという課題もあった。これらの問題を解決するために,水素と酸素を分離して生成できる新たな光触媒システムの開発が求められていた。

研究グループは,水素発生セルと酸素発生セルを分離し,両者をI3–/ I–電子伝達材で連結させた新しい光触媒システムを開発した。水素生成セルには,セレン化モリブデン(MOSe2)を担持したハロゲン化ペロブスカイト(CH(NH2)2PbBr3-xIx)を導入した。

この光触媒は,I–を I3–に酸化しながら水を還元し,水素を生成する。一方,酸素発生セルでは,ニッケル-鉄層状複水酸化物(NiFe-LDH)を担持したバナジン酸ビスマス(BiVO4)光電極を使用した。この光触媒電極上で水の酸化反応により酸素が発生し,連結されたカーボンクロス(CC)上でI3–が I–に還元される。

この設計により,水素と酸素を別々に生成でき,水素と酸素の混在による逆反応を完全に回避するとともに,電子伝達材の副反応を完全に抑制することで,実用化の目安とされる目標値5%に向けた,STH2.47%を達成することに成功した。

さらに,ペロブスカイト光触媒をアクリル基板上に固定化し,NiFe-LDH/BiVO4//CCシステムと統合したパネル型リアクターを開発した。5つのリアクター(692.5cm2)を組み込んだシステムを構築し,自然太陽光条件下で1週間の連続運転を行なった。その結果,水素と酸素の安定した分離生産が確認され,システム全体として平均1.21%のSTHを達成した。

研究グループは,この研究の成果は,光触媒を用いた水素製造技術の発展に新たな指針を示し,今後の大規模な水素生産への応用が期待されるとしている。