広島大学,室蘭工業大学,北海道大学,分子科学研究所/総合研究大学院大学は,銅酸化物高温超伝導が生じる舞台となる「奇妙な金属状態(ストレンジメタル)」の特徴を初めて可視化した(ニュースリリース)。

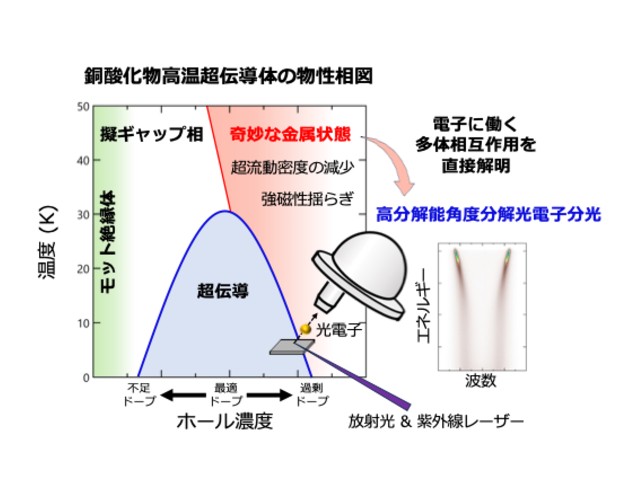

銅酸化物高温超伝導体において,超伝導転移温度が最も高くなるホール濃度(単位体積あたりのホールの数)領域を「最適ドープ領域」と呼び,ホール濃度とともに超伝導転移温度が上昇する領域を「不足ドープ領域」,ホール濃度とともに超伝導転移温度が下がる領域を「過剰ドープ領域」と呼ぶ。

過剰ドープ領域では電子に働く力が弱まり,通常の金属として振る舞うと考えられていたが,過剰ドープ領域においても,通常の金属の性質から逸脱した「奇妙な金属状態(ストレンジメタル)」の存在が報告されている。

奇妙な金属状態は,高温超伝導が現れる舞台となり,通常の金属では見られない奇妙な性質が多数報告されている。これらの現象は,マイナスの電気を帯びた電子が互いに避け合う効果,電子が原子の振動や磁気的な振動により散乱される効果などが複雑に絡み合う「多体相互作用」が原因となる。

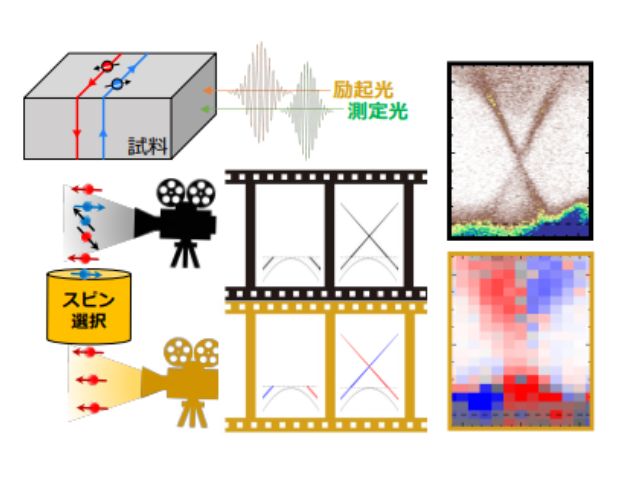

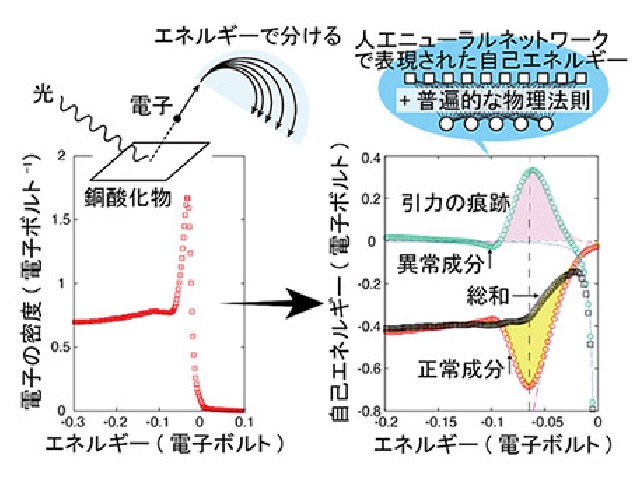

多体相互作用を直接反映するのが自己エネルギーという物理量だが,これまで自己エネルギーは部分的にしか明らかにされておらず,その全貌を可視化するためのアプローチが求められていた。

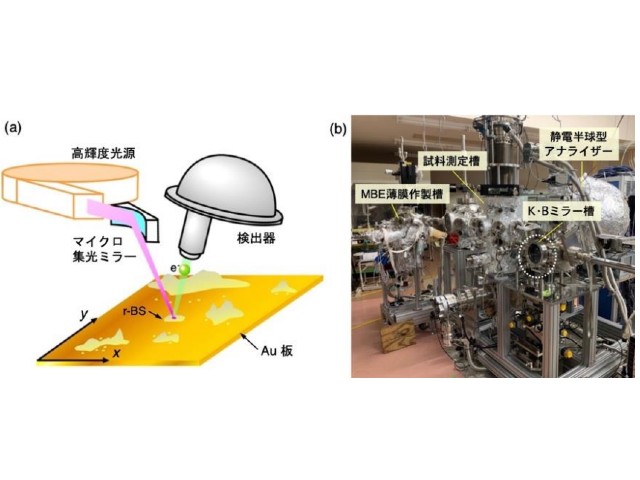

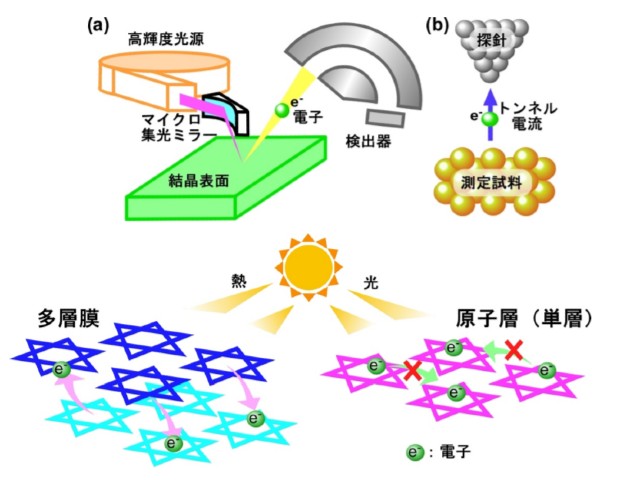

研究グループは,放射光や紫外線レーザーを用いた高分解能角度分解光電子分光実験により,過剰ドープ領域にある銅酸化物高温超伝導体(ビスマス系銅酸化物Bi2Sr2CuO6+δ)の電子構造を精密に計測することで,奇妙な金属状態を反映した自己エネルギーの全貌を初めて可視化した。

この研究により,超伝導転移温度に近づくと,電子に働く力が強くなることが明らかとなった。しかしこの振る舞いは,原子の振動をもとに超伝導を考える従来の理論では説明できず,高温超伝導を発現させる未知のメカニズムがあることを示している。

奇妙な金属状態が示す様々な性質は,ミクロな粒子の集団に特有な量子現象であり,量子コンピューターなどの量子技術でも活用される性質だという。研究グループは,高温超伝導の起源の解明に貢献するとともに,超伝導技術を用いた電力輸送,医療機器への応用研究,超伝導量子ビットを用いた量子コンピュータへの応用研究への展開が期待できるとしている。