理化学研究所と広島大学は,非線形光散乱現象を魚肉の鮮度評価に応用し,マグロが熟成する過程における筋肉分解の進み具合を定量化する新技術を開発した(ニュースリリース)。

生魚の鮮度は味や安全性に大きく関わる重要な要素となっている。生魚には必須アミノ酸やDHAなどの栄養素が豊富に含まれ,日本食ブームの影響で世界中で生食の機会が増えている。

しかし,生魚は非常に傷みやすく,適切な保存や鮮度管理が求められる。従来の鮮度評価技術は,外観や臭い,食感を基にした測定方法が一般的だったが,時間がかかる上,測定者の技術に依存する問題があった。

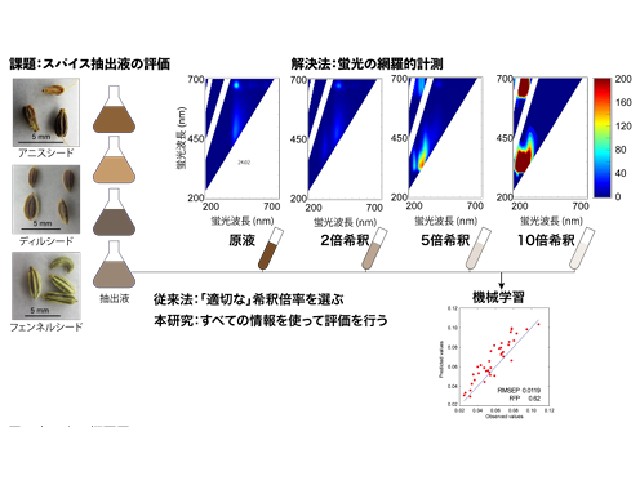

そのため,近年では非接触・非破壊で評価できる光学分光法が注目されている。特に,深層学習を活用した画像解析による鮮度評価が進められているが,科学的根拠が不足している点や,切り身を対象とした手法の実用化が進んでいないという課題がある。魚肉の鮮度には筋肉の分解が大きく関わるが,従来の手法では食感を直接評価することが困難だった。

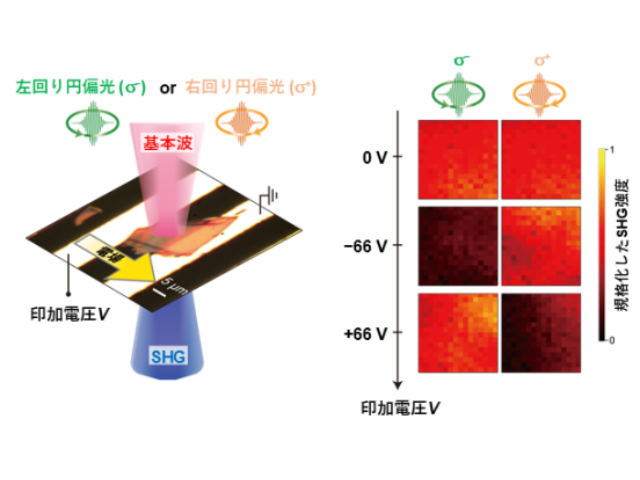

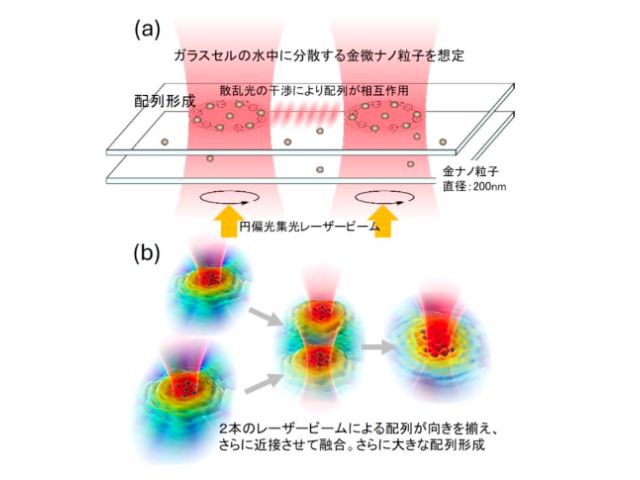

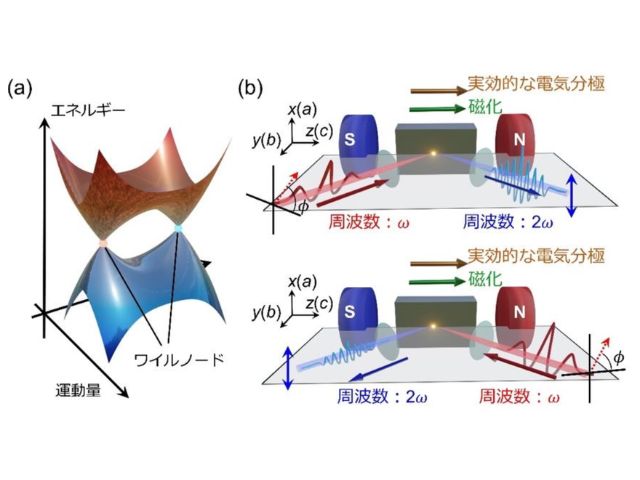

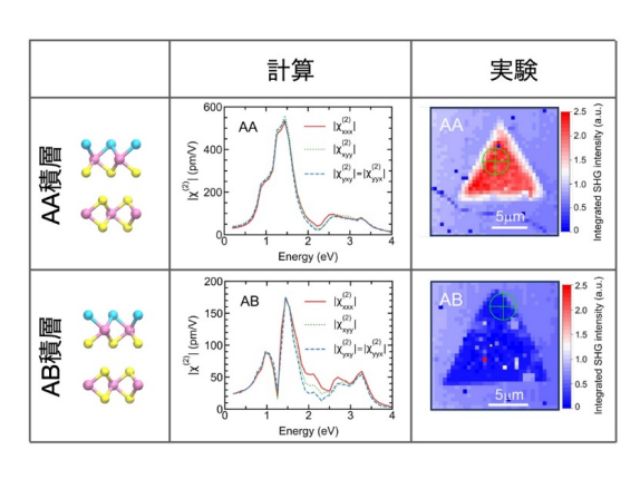

そこで,研究グループは二次高調波発生(SHG)偏光顕微鏡を活用し,筋肉の分解過程を定量化する新たな手法を開発した。SHG顕微鏡は,筋繊維やコラーゲンといった特定の構造を持つ物質内で特殊な散乱光(SHG光)を発生させる技術で,研究グループは,生きた心筋の構造の非接触観察に成功している。

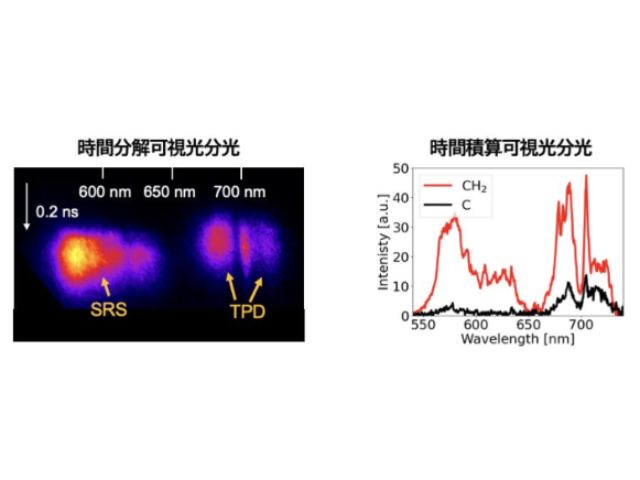

研究グループは,冷凍キハダマグロの切り身を用いた実験を行ない,冷蔵保存中の筋肉の変化をSHG顕微鏡で解析した。解凍後の経過時間ごとにレーザー光を照射し,筋肉分子との相互作用を分析した結果,SHG光の強度が時間とともに低下し,筋肉の構造が分解される過程が可視化された。

特に,解凍後12時間でSHG光強度が大幅に減少し,24時間後にはさらに低下。その後,48時間まで安定期を経て,72時間後にはほとんど筋肉の周期構造が失われ,コラーゲン繊維が主体となることが確認された。

また,SHG顕微鏡の分析結果と従来のK値測定を比較したところ,解凍後48時間で鮮度低下の指標であるK値が急増することが判明。この時点で,うま味成分であるイノシン酸の産生量も最大となることが分かり,解凍後48時間が,最もおいしいタイミングである可能性が示された。

研究グループは,今回開発された手法は,従来の食感に関わる指標とも異なり,微視的な構造変化に基づいて評価でき,新しい鮮魚の評価法となると期待されるとしている。