東京都立大学,北陸先端科学技術大学院大学,東京科学大学は,光強度変調光電流分光法(IMPS)と緩和時間分布(DRT)解析を組み合わせた新たな分析手法を適用し,光電極の動作環境下でのその場観察を行ない,これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が,実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにした(ニュースリリース)。

光触媒は,太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されている。しかし,実用化に向けた大きな課題のひとつが,電子と正孔の再結合。これは,光によって励起された電子が,化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で,エネルギー変換の効率を大きく低下させる。

従来の研究では,この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく,単純化したモデルで説明されることがほとんどだった。

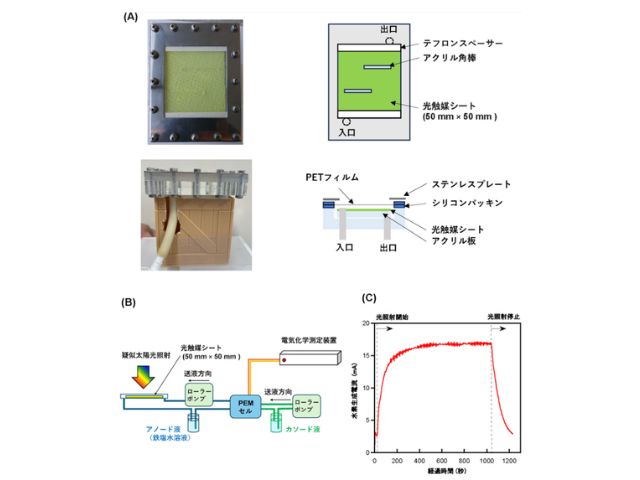

そこで研究グループは,光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて,水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析した。まず,IMPSを用いて,光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し,光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定した。

次に,DRT解析を適用し,得られたデータを時間領域に変換することで,これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が,実際には複数のプロセスに分かれていることを見える化することに成功した。

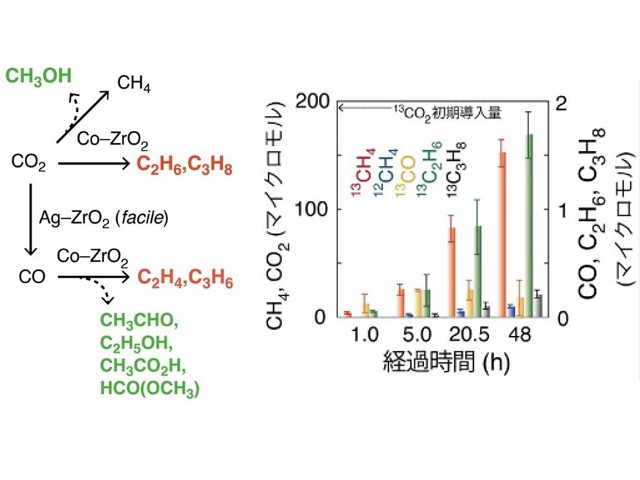

異なる光強度 IMPSを測定した結果,(1)高電位領域:光強度に依存せず,安定した電流応答を示す,(2)中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的,(3)低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し,光電流が抑制されるという3つの異なる電位領域が存在することがわかった。

さらに,これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで,これまで一括りにされていたバルク再結合を過剰な光侵入による再結合(OPR)と過剰な正孔による再結合(EHR)いう2種類に分類し,それぞれの特徴を明らかにした。

また,これまで観測されていなかった遅い反応過程がサテライトピークとして高電位領域に現れることを確認した。このピークは光強度や反応条件によって変化し,特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆された。

研究グループは,光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により,水素エネルギーの普及が加速し,カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されるとしている。