日本電信電話(NTT)と北海道大学は,1本の通信用光ファイバで10倍以上の大容量化を実現する新たな構造設計を世界で初めて考案・実証した(ニュースリリース)。

同社は現在の光ファイバと同じ細さのガラスの中に4コアを有するマルチコア光ファイバ(MCF)を開発してきた。さらにIOWNでは現在の伝送容量の125倍を目指しており,光の多重度(4コアMCFの場合は4)を10以上に拡張する技術を求めている。

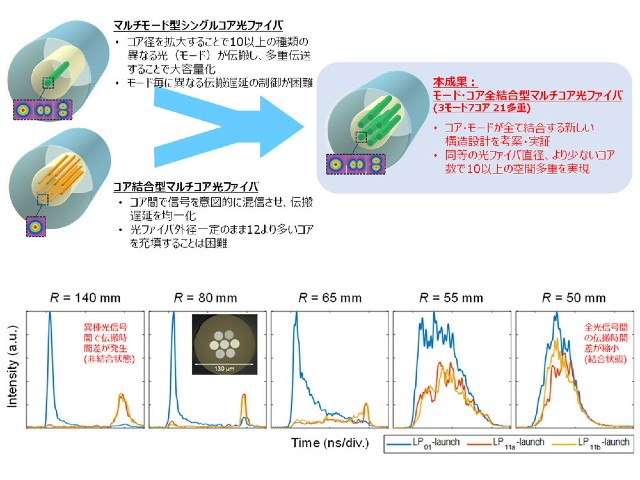

その選択肢の1つとして,1つのコア内に複数の種類の光(モード)が伝搬するマルチモード光ファイバ(MMF)や,コア間の距離を小さくし,コア間で光信号が結合するように設計した結合型MCFが研究・報告されている。

これらの光ファイバでは,光信号間の伝搬遅延差が大きいと伝送特性が劣化するが,結合型MCFはMMFに比べ伝搬遅延差を低減しやすいため,MMFと結合型MCFを融合できれば,光ファイバの細さを維持したまま,数10以上の光の多重度が期待される。

しかしこれまでは,1つのコアで複数のモードが伝搬する場合,隣接コア間でモードの異なる光信号同士を結合させることができなかった。

コア間の同モードの光信号の結合は,コア間隔を適切に設定することで実現でき,光ファイバに加わる自然な曲がりやねじれによって結合が加速される。実際の光ケーブルでも実装された光ファイバにはランダムな曲がりやねじれが加えられており,これを積極的に制御・活用することで結合型MCFケーブルが実現できることが実証されている。

しかし,各コアが複数の光信号を有する場合,異なる光信号間の隣接コア間における結合を実現するには光ファイバに極端な(小さな半径の)曲がりを付与する必要があり,光信号自身が光ファイバの外部に漏れてしまう問題があった。

研究では光結合のモデルを隣接2コア間から隣接3コア間に拡張した新たな光ファイバ設計技術を見出し,結合特性の制御に必要な曲がり条件(曲がり半径)を大きく緩和し,コア間・光信号間の完全結合が実現できることを世界で初めて考案した。

一例として,1つのコアで3つのモードの光信号を伝搬可能なコアを六方最密状に7個配列し3モード7コア光ファイバを試作し,その光結合特性と曲がり条件(曲げ半径)との関係を評価した。その結果,R=50mmにおいて3モードの光信号の到達時間分布が一致し,全光信号の完全結合が実現した。これは7コア×3モードで,合計21の光信号結合が実現できることを示したもの。

同社は今回の成果にいついて,限られた光ファイバ断面内で10以上の空間多重を実現するこれまでの実現技術に新たな選択肢を示すものだとしている。