北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)と東京大学は,人工光合成ゲルの研究について発表した(ニュースリリース)。

これまでの人工光合成の研究では,有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきた。しかし,その反応が起こる液相では,分子集団としての振る舞いが無秩序のため,拡散律速によるエネルギー損失が問題だった。

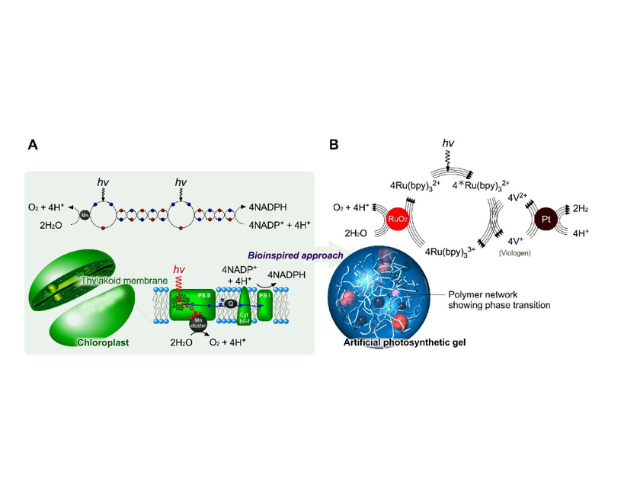

一方,実際の光合成を行なう葉緑体では,その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間がある。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており,化学反応場として必要不可欠。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり,ハイドロゲルの網目構造は高いポテンシャルを持つ。

実際に,光エネルギー捕集分子,電子伝達分子,触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで,能動的な電子輸送が可能となるという。例えば,光エネルギーによる水の分解には,同時に複数の電子が輸送される必要があり,多数の酸化還元反応が伴う。

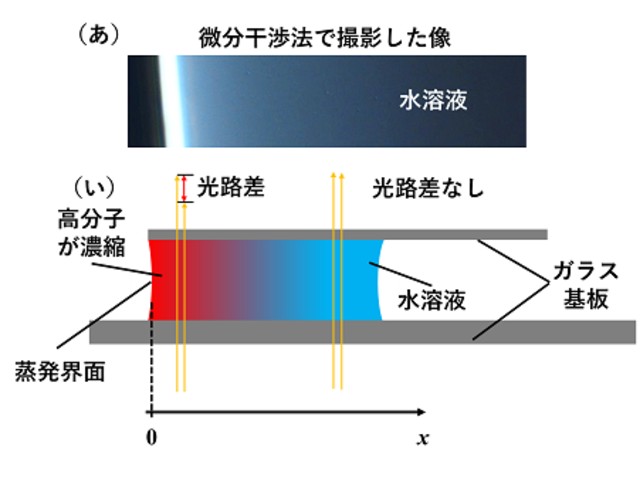

この化学反応が起こる場に,刺激応答性高分子の網目を導入することで,反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができるため,これによって電子の能動輸送が実現する。実際,研究グループは光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムを提案した。

この人工光合成ゲルは,外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで,生物に倣った物質システムだという。

研究グループは,高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は,様々なエネルギー変換システムの構築など,持続可能な社会の実現に資するものとだとしている。