大阪大学と日本女子大学は,有機半導体分子の薄膜状態での分子会合を強固にする分子デザインを取り入れることで,有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減することに成功した(ニュースリリース)。

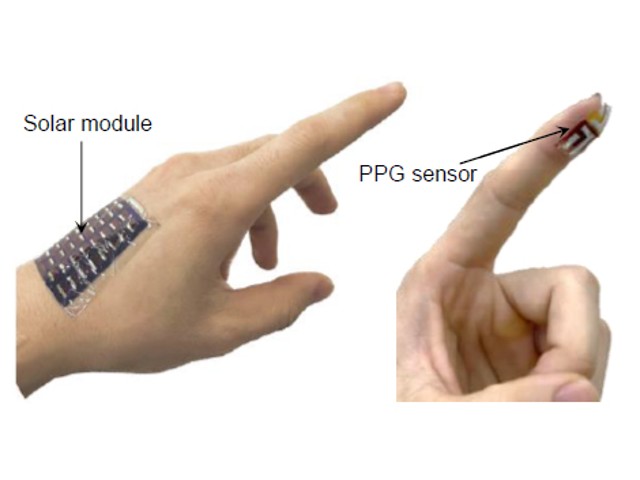

有機半導体は,有機太陽電池や有機光センサーなど次世代の光・電子デバイスへの応用が期待されている。こういった光・電子デバイスのデバイス特性は,「有機半導体が光エネルギーを受け取って,電流の源である自由電子と正孔を生成する効率」に大きく左右される。

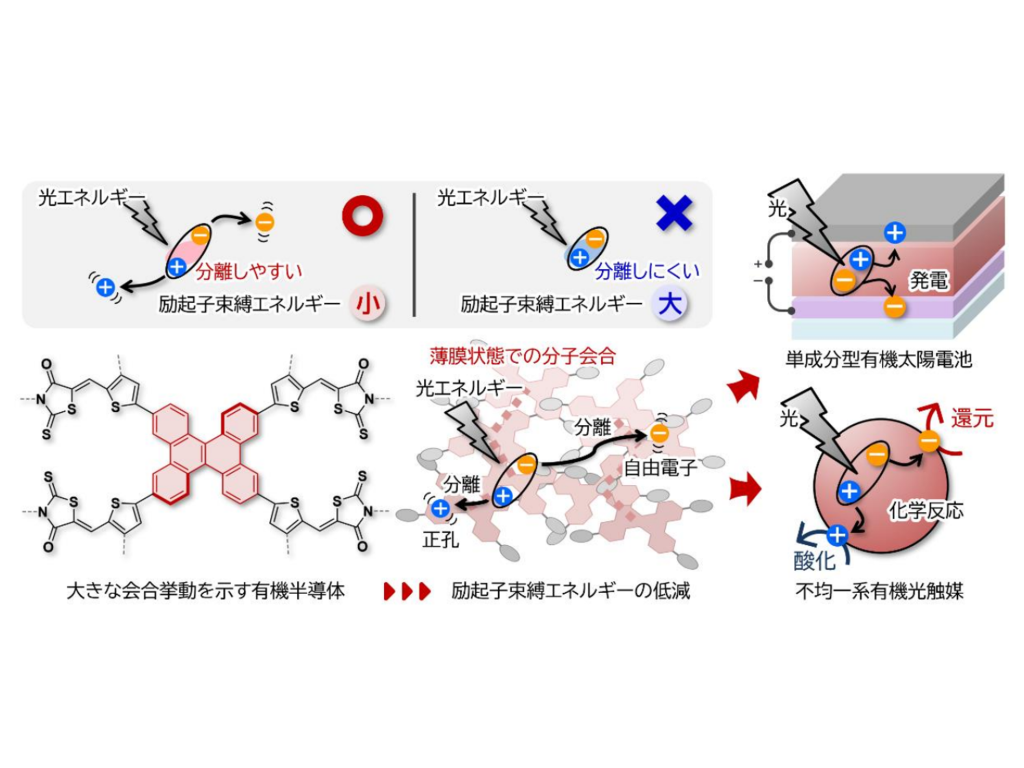

一般的に,有機半導体はシリコンなどの無機半導体と比較して誘電率が小さいため,光エネルギーを受け取っても,負電荷と正電荷がクーロン引力(=励起子束縛エネルギー)で互いに強く束縛されて分離しにくいことが課題となっていた。

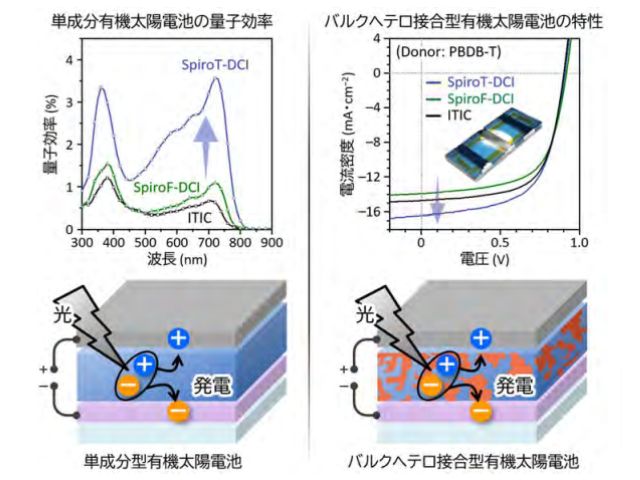

有機太陽電池ではこの課題を克服するために,負電荷を帯びやすいn型有機半導体と,正電荷を帯びやすいp型有機半導体をヘテロ接合したデバイス構造が取り入れられている。しかし,有機半導体のヘテロ接合は,エネルギー変換ロスや駆動安定性低下,材料・開発コスト高の原因の一端となっていることから,新視点に基づく有機半導体開発とデバイス構築が望まれていました。

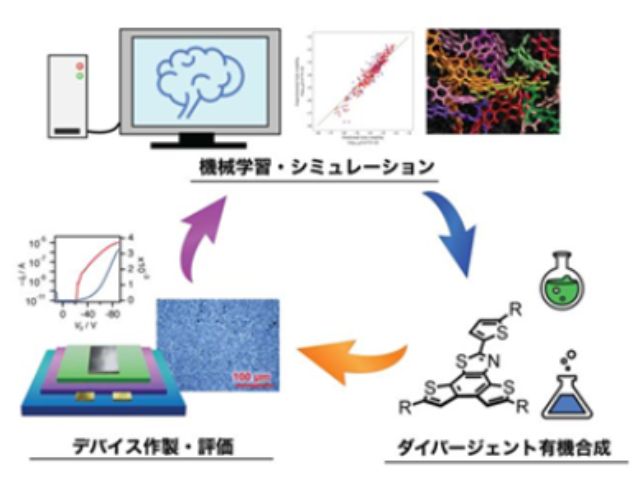

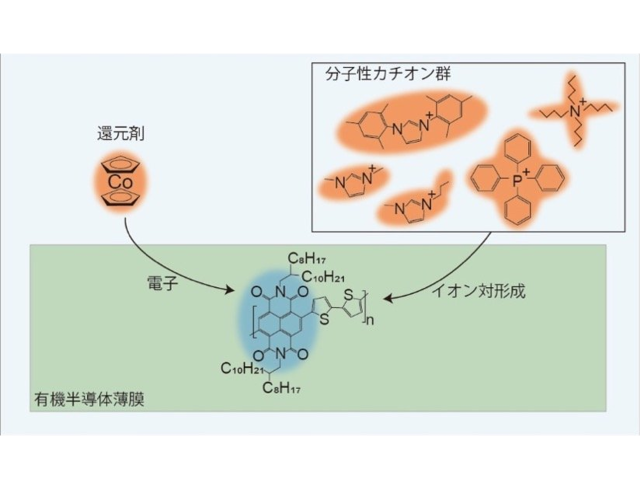

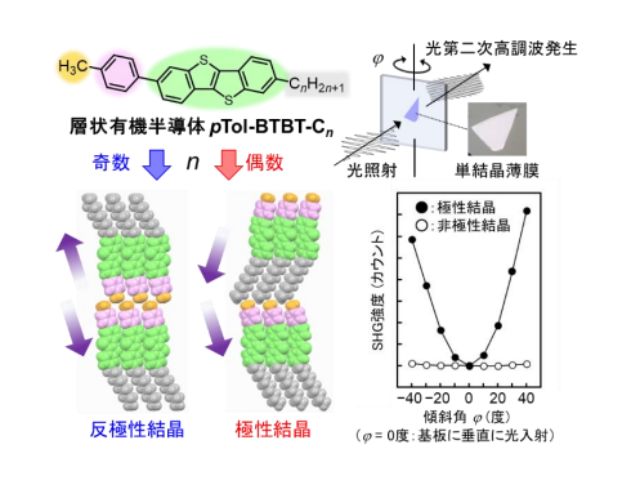

今回,研究グループでは有機半導体の分子会合挙動に着目し,励起子束縛エネルギー低減を焦点とする有機半導体開発に挑戦した。この研究では,会合挙動が異なる2つの分子骨格に着目し,この骨格を分子中央部に導入した二種の有機半導体(DBC-RD とTPE-RD)を開発した。

これらの有機半導体の励起子束縛エネルギーを比較したところ,高い会合挙動を示すDBC-RDが小さい励起子束縛エネルギーを示すことを見出した。これらの有機半導体薄膜の詳細な比較を通じて,この励起子束縛エネルギーの減少は,薄膜状態でのDBCRD分子同士の会合に由来するものであることを明らかとした。

励起子束縛エネルギーが有機半導体の光・電子デバイス機能に及ぼす影響を調べるため,DBC-RDを発電層とする単成分型有機半導体を試作したところ,最大で約 6%の量子効率を示した。さらに,DBC-RDは不均一系有機光触媒としても機能することが明らかとなった。

研究グループは,励起子束縛エネルギー低減に向けた分子デザイン指針の一端が明確化されたことで,新視点に基づく有機半導体開発のほか,材料開拓を通じた有機太陽電池の高性能化,ならびに生産性の向上が期待されるとしている。