大阪大学と三重大学は,遺伝子変異スクリーニングにより光増感蛍光タンパク質SuperNovaを改良し,37℃での成熟化効率が顕著に高い新規変異体HyperNovaの開発に成功した(ニュースリリース)。

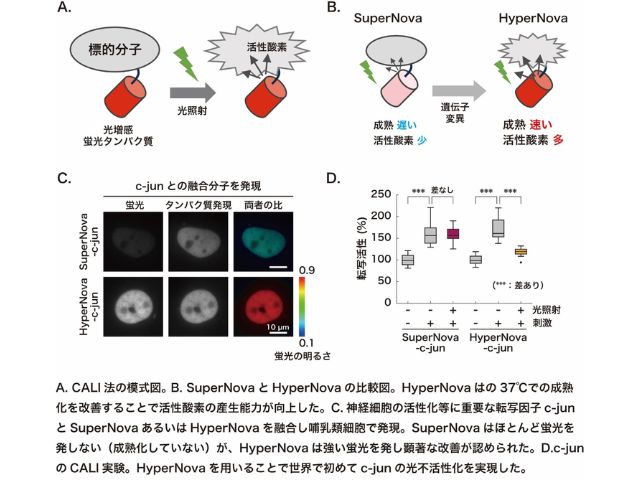

光増感蛍光タンパク質は,光を当てると蛍光を発するだけでなく,活性酸素を産生する特殊なタンパク質。この性質は,CALI法という光で特定の分子を酸化・不活性化する操作実験に用いられている。

研究グループでは以前SuperNovaという単量体の光増感蛍光タンパク質を開発した。それ以前の光増感蛍光タンパク質は互いに二量体を形成し,標的分子の性質も変えてしまう問題を抱えていた。SuperNovaの登場によりその点が解決され,CALI法は多くの研究者にとってより簡便に利用できる身近な技術になった。

その結果,哺乳類での脳機能の研究からショウジョウバエの発生学まで,SuperNovaは広く医学生物学全般において多くのユーザーを獲得している。しかし,SuperNovaは哺乳類細胞の生育温度である37℃での成熟化効率が低く,特に哺乳類において様々な分子へCALI法を適用するには大きな課題があった。

研究グループは,この課題を解決するために,SuperNovaの改良を目指した。まず,SuperNova遺伝子へランダムに変異を導入し,37℃での成熟化効率が高い変異体のスクリーニングを実施した。その結果,SuperNova遺伝子に13個のアミノ酸置換変異が入った新規変異体HyperNovaを取得した。

次に,試験管内や生きた哺乳類細胞内でHyperNovaの性質を調べると,37℃での成熟化効率が向上することで,哺乳類細胞における活性酸素の産生効率や分子不活性化効率が顕著に改善したことがわかった。

HyperNovaを利用することで,c-junやp53といった転写因子,さらにERK2やJNK1といったリン酸化酵素など,我々のからだに重要な分子を光で不活性化する,新しいCALI法の開発に成功している。従来SuperNovaでは,これらの分子は全く不活性化できないか,著しく低効率だった。

研究グループは,今回開発したHyperNovaは,記憶に機能すると予想される脳内分子の詳細な機能解明といった基礎研究に役立つとしている。さらに基礎研究に加えて,病気を引き起こす異常な分子を不活化・除去するような新しい医療技術の実現にも応用できると期待されるとしている。