東北大学と佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターは,超高温・高感度昇温脱離(TPD)装置を用いて,ペロブスカイト型酸化物中の窒素ドーパントの定性・定量分析に成功した(ニュースリリース)。

窒素ドープペロブスカイト型酸化物は,可視光応答性の光触媒として高い特性が得られることから注目されている。この際,ドーパントである窒素は酸化物格子間に侵入したり,酸素と置換されたりするなど,様々な形態で存在する。

そのような窒素の導入形態は光触媒性能に直結するため,精密な定性・定量分析法の確立は極めて重要。しかしながら,従来法として用いられるX線光電子分光法(XPS)は表面近傍の情報しか得られず,材料内部の窒素の状態を調べることはできない。また,異なる窒素の導入形態の判別も困難だった。

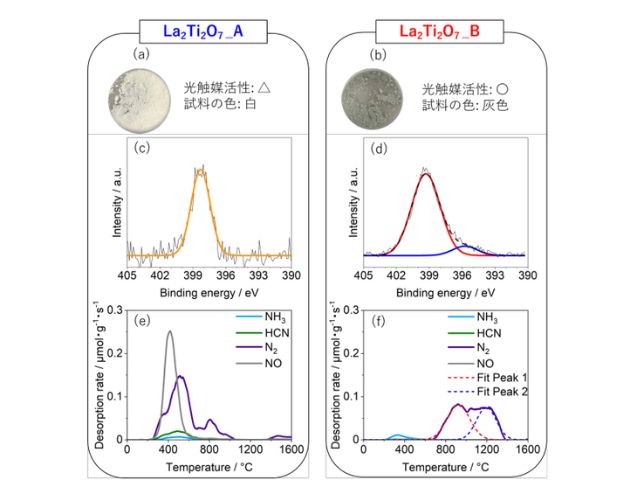

研究グループは,東北大学が開発した超高温TPD装置を酸化物分析に適した装置構造へ改良することで,酸化物バルク中にドープされた窒素の導入形態を見分けつつ定量することに成功した。まず,分析のモデル材料として,窒素ドープLa2Ti2O7ナノ粒子を異なる手法で2種合成し,白色で可視光下での光触媒活性が低いLa2Ti2O7_Aと灰色で高い光触媒活性を示すLa2Ti2O7_Bを準備した。

XPS分析法では両者は類似したスペクトルが得られたが,TPD法を用いて分析すると,窒素由来の脱離ガス種とその脱離温度が全く異なることが分かり,TPD法を用いることで,窒素の導入形態の違いをより明確に観測できることが分かった。

また,それぞれの試料から脱離した全窒素量を算出すると,CHN元素分析法により求めたLa2Ti2O7_AおよびLa2Ti2O7_B中の窒素量とよく一致した。このことからTPD法により,ナノ粒子試料全体の窒素が正確に定量されたことが分かった。

さらに,XPS法,X線吸収分光法(XAS),赤外分光法を用いた包括的な分析により,TPD法における La2Ti2O7_AおよびLa2Ti2O7_B中の窒素の脱離過程を詳細に検討した。その結果,脱離したガスの種類と温度の情報から,酸化物中での窒素の導入形態を識別可能であることが示された。

これにより,TPD法を用いることで窒素種の導入形態を見分けつつ個別定量が可能であることが明らかになった。研究グループは,この技術により,高性能な窒素ドープペロブスカイト型光触媒の開発が加速されるとしている。