東京工業大学と情報通信研究機構(NICT)は,サブテラヘルツ帯CMOS送受信ICを開発し,640Gb/sの無線伝送に成功した(ニュースリリース)。

次世代無線通信では,幅広い周波数を利用できるサブテラヘルツ帯を用いて,100Gb/s以上の超高速無線通信が期待されている。しかし,非常に高い周波数であるため,広帯域にわたって多値変調に要求される,高いSNRを実現するのが難しかった。

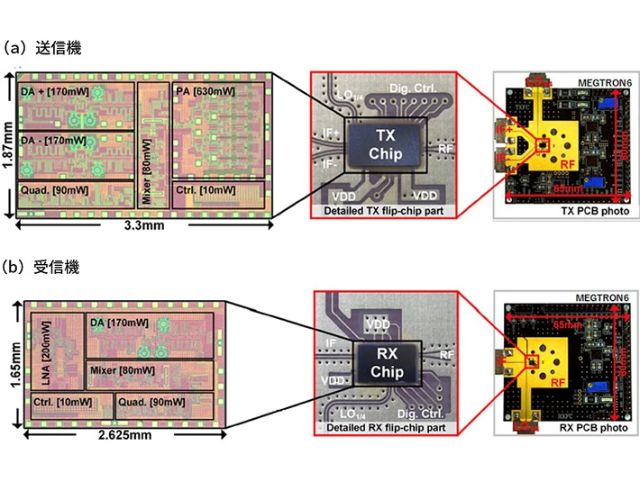

今回,D帯(110-170GHz)向けの送信ICと受信ICからなるチップセットを開発した。65nmシリコンCMOSを採用し,送信ICと受信ICは,高出力増幅器/低雑音増幅器,周波数変換器,分布型増幅器,周波数逓倍器等を1チップ(送信IC 1.87×3.30mm,受信IC 1.65×2.60mm)に集積した。

回路設計では,8パス低Q電力合成による電力増幅器,2パス低Q電力合成による低雑音増幅器,広帯域インピーダンス変換ミキサ,コモンソース型のカスケード分布型増幅器を提案し,広帯域かつ高SNRな特性を実現した。開発したCMOS送受信ICを評価し,56GHz(114GHz~170GHz)の広帯域幅にわたって,高いSNRを確認した。

作製したICチップは,プリント基板(PCB)上にフリップチップ実装し,各種外部アンテナと接続して無線伝送評価するために,伝送線路から導波管へ変換する機構(損失約4dB)を開発した。

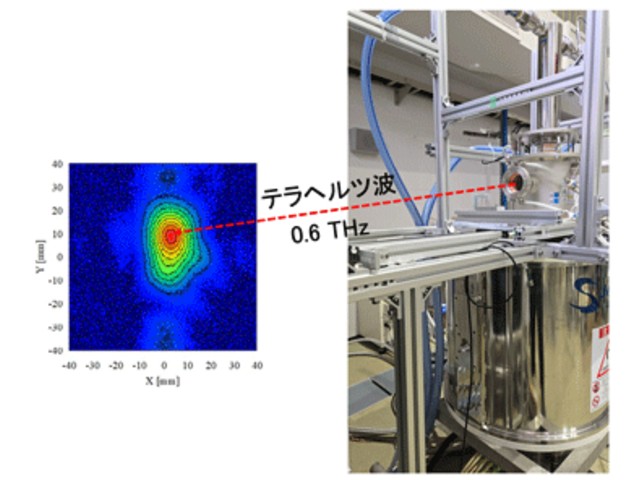

この送受信機を利得25dBiのアンテナに接続し,無線伝送測定を行なった。距離36cmで,シンボルレート40Gbaud,32QAMの変調信号を用いて評価したところ,10-3以下のビットエラーレートを達成するのに必要な変調精度(EVM(RMS)<-19.6dB)を満足していることを確認した。

これは,伝送速度200Gb/s,現行5Gの最大伝送速度の10倍以上に相当する。さらに,垂直・水平偏波多重を用いて,4×4 MIMO測定をしたところ,16QAM変調時に4チャネルそれぞれ160Gb/s,合計で640Gb/sの伝送を達成した。これらの特性は,集積回路で実現した無線送受信機としては世界最高の伝送速度だという。

また,同じD帯送受信機に高利得(43dBi)のアンテナを接続し,見通し内15mの距離で無線伝送測定を行なった。その結果,16QAM変調時に120Gb/sの伝送を実証した。

この技術は,汎用性や歩留まりの高い半導体プロセスや実装技術,標準的なインターフェースを採用しており,再現性・拡張性が高いことから,研究グループは今後,さらなる長距離・大容量伝送を目指すとしている。