東京工業大学と理化学研究所は,ポリエステル微小液滴が細胞に進化する上で重要な塩(えん)の取り込みを調べる新たな戦略を考案し,塩の取り込みにわずかな違いがあるだけで微小液滴は大きな構造変化を示すことを明らかにした(ニュースリリース)。

α-ヒドロキシ酸(αHA)はα-アミノ酸とよく似た構造を持つ単量体だが,現在の生物の体内にはほとんど存在しない。しかし,生命誕生以前には豊富に存在し,原始的な化学系の進化を助けた可能性がある。

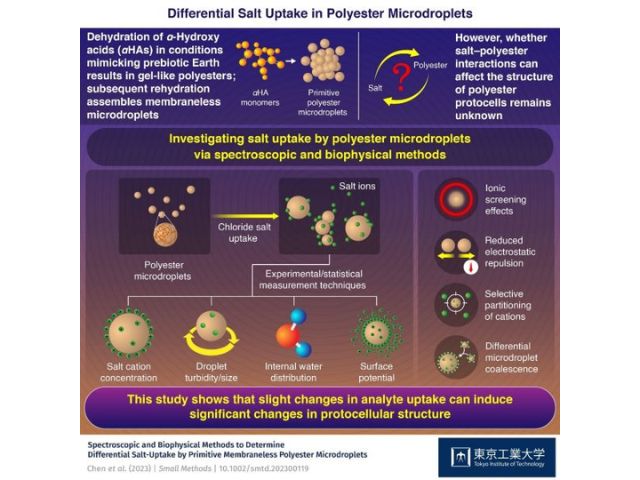

αHAモノマーから形成されるポリエステル微小液滴は原始細胞モデルとして提案されているが,細胞の中身を構成する塩とどのように相互作用をし,どういう仕組みで液滴内に取り込んだのかについては,適切な分析技術がなかった。

そこで研究グループは,ポリエステル微小液滴の塩の取り込みを調べるための新しい戦略を考案した。中性のDL-3-フェニル乳酸,酸性側鎖を持つリンゴ酸,塩基性側鎖を持つ4-アミノ-2-ヒドロキシ酪酸などの,さまざまなαHAモノマーを脱水にかけ,水性の媒体中で再水和し,ポリエステル微小液滴を形成した。酸性側鎖を含むポリエステル微小液滴の妥当性を示すことができたのは初めて。

次に,初期の海洋に豊富に存在した可能性のあるさまざまな濃度の塩からなる水溶液中で微小液滴をインキュベートした。塩が取り込まれた後に,微小液滴を誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)利用した新しい手法で,微小液滴内の塩の陽イオン濃度を分析した。

さらに,ゼータ電位測定,光学密度,動的光散乱,顕微ラマン分光装置などの他の分光学的および生物物理学的分析手法をICP-MSと組み合わせ,塩の取り込みが微小液滴の表面電位,液滴の濁度,サイズ,内部水分分布にどのような影響を与えるかを詳細に研究した。

その結果,微小液滴は塩の陽イオンを選択的に分配する能力を有し,それが微小液滴の合体の差につながることが示された。これは,取り込まれた塩が液滴表面に優先的に局在することで表面電荷が中和され,微小液滴間の静電反発が減少したことが原因と考えられるという。

今回,塩の取り込みがわずかに変化するだけでも,原始細胞の構造に大きな影響を与える可能性があることが明らかになった。研究グループは,淡水から海洋,海底の高塩分濃度の塩水まで,さまざまな水系で誕生した原始系の化学的性質の多様性を説明できる可能性が強く示唆されたとしている。