京都産業大学,フォトクロス,国立天文台は,神山天文台において可視光線波長域で動作する小型の補償光学装置CRAOの開発を行ない,神山天文台・口径1.3m荒木望遠鏡に装着したCRAOによって可視光線波長域で星像を大幅に改善することに成功した(ニュースリリース)。

補償光学装置は,地球の大気によって乱された星の像をシャープな像へと復元する技術が基礎となっており,20年ほど前から赤外線波長域で口径8mクラスの大型望遠鏡に装備されて,天文観測に活用されてきた。

しかし,より波長の短い可視光線波長域では,技術的なハードルが非常に高くなり,実現例は多くない。とくに神山天文台のある日本国内では,大気の状態が悪く,絶えず変動する地球大気によってゆがんだ星像を,地球大気の影響を受ける前(つまり宇宙から地球に届いた直後)の状態に近付けることは容易ではない。

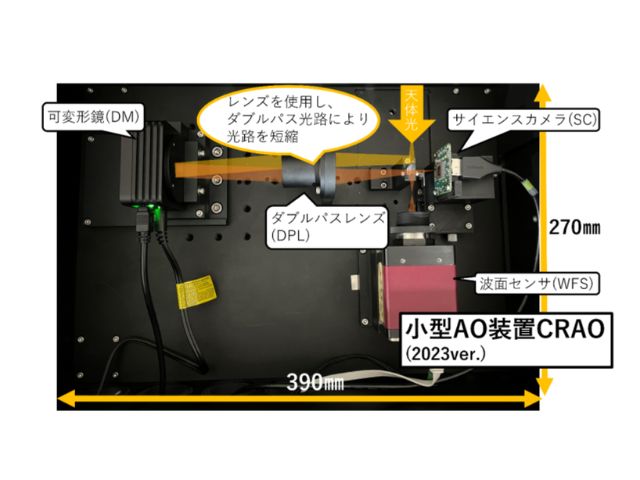

研究グループでは,そうした困難の克服と,中小口径望遠鏡における小型・安価な装置の実現を目指し,レンズを用いた屈折式の光学系によって装置全体を小型化,また補償光学装置で重要となる波面センサや可変形鏡に市販の光学部品を用いることで製作費用が200万円程度と大型望遠鏡の補償光学装置に比べて製作コストをおよそ1/50程度に抑えてCRAOを実現した。

現在のCRAOは,絶えず変動する地球の大気によって歪んだ星像を,数ミリ秒という短い時間で高速に補正し,ぼやけた星像をシャープに改善することに成功した。神山天文台での平均的なシーイング・サイズ(星像のボケ)は2〜3秒角だが,今回,最良の場合で約0.6秒角まで星像を改善できているという。

世界最良の天文観測地のひとつである米国・ハワイ島のマウナケア山の山頂(標高4,200m)での典型的なシーイング・サイズは0.7秒角程度と言われているため,これに匹敵することになる。

こうした星像改善によって,より狭い範囲に星からの光を集中させられると,CRAOと組み合わせたさまざまな天文観測装置による観測において,より暗い天体の観測が可能になる。現在,CRAOでは最短3ミリ秒程度で星像を補正しているが,研究グループは,今後,さらに短い時間で補正を行なうことで,さらなる性能向上も期待できるとしている。