東京大学と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は,複雑なX線スペクトル変動を示す活動銀河核であるMrk 766の中心構造を解明するために,15年間にわたるアーカイブデータを再解析し,全観測期間のX線観測データをシンプルなモデルで統一的に説明することに成功した(ニュースリリース)。

活動銀河核中心の高温プラズマから発生するX線の吸収を調べることによって,周辺構造の推定が可能になる。Mrk 766からのX線を観測すると,その明るさが時間とともに変化し,アウトフローが起こっていることが分かっている。しかし,15年間という全観測期間で,これらのX線スペクトルを統一的に説明し,中心構造を解明することはできていなかった。

研究グループは,周辺物質によるX線吸収について,JAXAが保有するスーパーコンピュータ(JSS3)を使ってシミュレーション計算を行ない,それを記述するモデルを作成した。このモデルを観測データに適用した結果,3種類の吸収体を考慮することで,全ての観測データを説明できることが明らかになった。

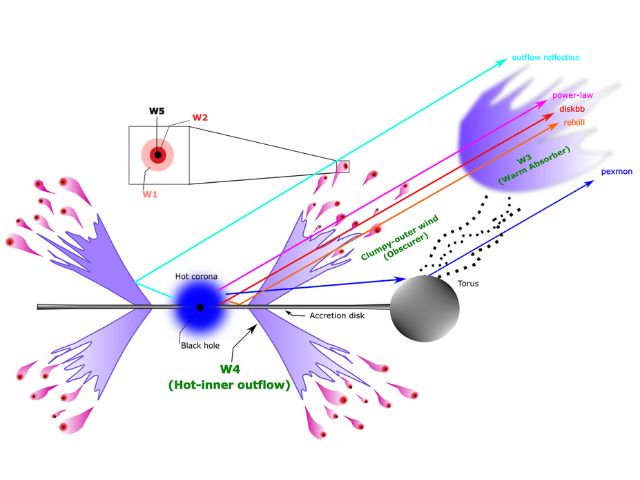

1つ目は,視線の一部を覆うことで部分的にX線を吸収する部分吸収体。内部に三層構造を持つ部分吸収体が視線上を覆い隠す割合が変化することによって,一見複雑なX線スペクトル変化を説明できることを発見した。

2つ目は,光の速さの約10%の速度(秒速3万km)を持つ高速のアウトフロー。このアウトフローを考慮することで,ドップラー効果によって波長が短くなった吸収線を説明できた。3つ目は,比較的遠方に存在していると考えられている温かい吸収体による吸収。

さらに,Mrk 766には幅の広がった鉄の輝線構造が存在しており,その起源について長年の論争があった。この研究によって,遠方にある中性の物質の散乱による細い輝線と,降着円盤による広がった輝線に加えて,やや広がった輝線構造が存在していることが分かり,この構造はアウトフローによるX線の散乱成分であることが明らかになった。

以上によりこの研究は,活動銀河核Mrk 766の15年間にわたるX線観測データを全て説明できるモデルとして,遠方の散乱体,部分吸収体,降着円盤,アウトフロー,温かい吸収体からなる描像を提案した。さらに,アウトフローの吹き出す量,速度,角度について制限することにも成功し,部分吸収体がアウトフロー起源であることを裏付けた。

研究グループは,この成果と2023年9月に打ち上がったXRISM衛星によって,アウトフローの駆動メカニズムや,アウトフローの内部の状態を解明することで,活動銀河核の中心構造の理解が進むとしている。