産業技術総合研究所(産総研),東北大学,日本原子力研究開発機構,東京大学,九州大学は,小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウの表面を上空から観測したデータと,リュウグウで採取して持ち帰った(サンプルリターン)試料を地球大気にさらさずに測定したデータの直接比較を行なった(ニュースリリース)。

小惑星リュウグウは水や有機物を含むため,「はやぶさ2」が採取した試料の性質を詳しく調べることによって,地球や生命の起源に迫ることが期待されている。

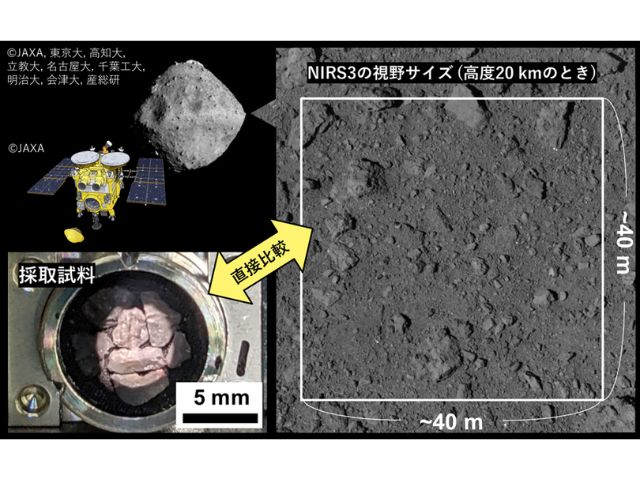

研究グループは,「はやぶさ2」搭載機器のONC-TとNIRS3がリュウグウの赤道付近を上空から観測して取得した可視~近赤外域の反射スペクトルと,リュウグウ粒子を測定して得られた反射スペクトルを直接比較した。

その結果,明るさやスペクトルの傾きなどの特徴は大変よく似ている一方で,水を含む粘土鉱物(含水ケイ酸塩)の存在を示すOH吸収に2倍以上の深さの違いが見られた。

観測データと測定データが一致しない要因として,①宇宙風化度の強弱や②粒子の大きさ,③粒子間の隙間の程度が考えられる。そこで,研究グループは①・②・③を実験的に再現して,それぞれが反射スペクトルをどのように変えるのか詳しく調べた。

このような実験には多量の試料が必要となるため,リュウグウに似て含水ケイ酸塩に富む始原的なマーチソン隕石を用いた。その結果,リュウグウのスペクトル不一致の最大の要因は,リュウグウが宇宙風化作用を受けて,表面(1/100 mm程度)で結晶レベルの脱水が進んでいたことであると解釈できた。

さらに,「はやぶさ2」に先駆けてS型小惑星イトカワのサンプルリターンを実現した「はやぶさ」があり,イトカワを上空から観測して取得した反射スペクトルとイトカワの採取試料の物質情報が明らかにされている。

そこで,研究グループはイトカワとリュウグウの比較を行なった。S型小惑星イトカワとCb型小惑星リュウグウは軌道や表層年代が似ており,宇宙風化環境も近いと考えられる。しかし反射スペクトルの特徴は異なり,イトカワはリュウグウと違って,地域により反射スペクトルにはっきりした二分性が見られた。

宇宙風化を再現した室内実験の結果と合わせて解釈すると,水や有機物に富むCb型小惑星では岩石質のS型小惑星よりも宇宙風化が進みやすいことが示唆された。

研究グループは,これらの分析結果は,リュウグウが現在までにたどった形成進化過程や,地球・海・生命の原材料間の相互作用と進化を解明し,太陽系科学の発展へ貢献するとしている。