筑波大学とスペイン宇宙生物学センターらは,ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を使った観測により,最も遠い131.4億光年かなたにある原始銀河団の中でも,とくに銀河が密集しているコア領域を捉えることに成功した(ニュースリリース)。

銀河同士が密集した環境のほうが,個々の星の生死のサイクルが急速に進む「環境効果」が知られている。しかし,この環境効果はいつごろから存在したのかは,よく分かっていなかった。

研究グループは,ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST,可視光・赤外線を観測)とアルマ望遠鏡(電波を観測)を用いて,131.4億光年かなたにある原始銀河A2744z7p9ODのコア領域を調べた。

まず,JWSTによる観測を挑みた。JWSTは,可視光から近赤外線までの波長をスペクトル観測する装置NIRSpecの面分光モードを用いることで,視野内のすべての場所のスペクトルを同時に取得することができる。

得られた面分光の解析手法を改良しながら,高い空間分解能でコア領域を調べた。その結果,天の川銀河の半径のさらに半分相当の36,000光年を一辺とする四角形領域の中で,電離した酸素イオンの光 ([OIII] 5008Å)を4つの銀河から検出した。

さらに,この領域でのアルマ望遠鏡の観測データを解析した結果,4つの銀河のうち3つから,塵の出す電波を検出した。4つの銀河の地球からの距離は 131.4 億光年と同定された。

銀河の塵は,銀河を構成している重い星々が終末期に引き起こす超新星爆発により供給され,それが新しい星の材料になると考えられている。

このため,銀河に多量の塵があることは,銀河内の第1世代の星の多くがすでに一生を終えており,銀河の成長が進んでいることを示している。

コア領域以外の密集していない銀河では塵は検出されず,これは、多くの銀河が狭い領域に集まることで銀河の成長が急速に進んでいることを示しており,138億年前の宇宙誕生からわずか7億年余りの時代に環境効果が存在していたと考えられる。

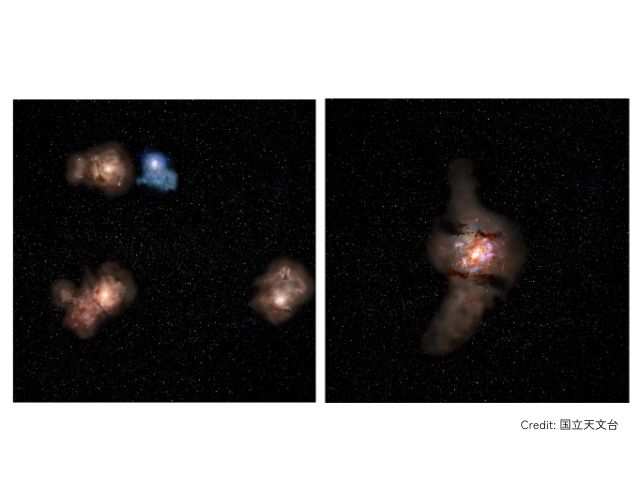

また,このコア領域に密集した4つの銀河が,どのように形成され,進化するのかを理論的に検証するため,銀河形成シミュレーションを行なった。

その結果,観測された天体と同じく宇宙が誕生してから6.8億年のころに,ガスの粒子が密集した領域が存在し,拡大をすると狭い領域に密集した4つの銀河が形成されることが示された。

研究グループは,銀河の生まれと育ちに関わる重要な手がかりとなることが期待されるとしている。