東京工業大学,東北大学,⾼エネルギー加速器研究機構は,金属有機構造体(MOF)結晶において,室温下での光励起を行なうと,超高速結晶構造変化を伴う新しい電子状態が発生することを明らかにした(ニュースリリース)。

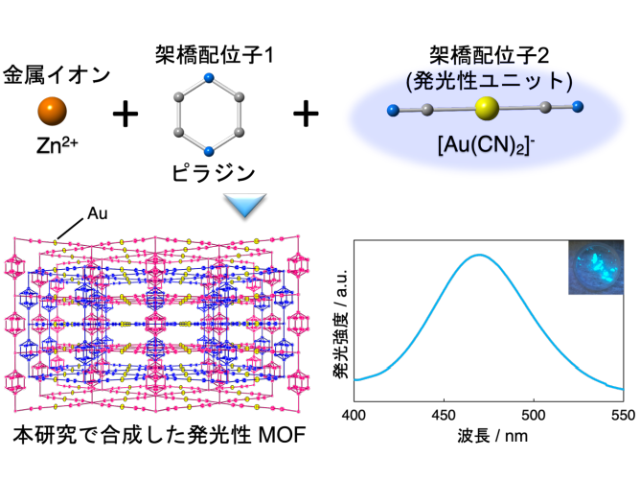

強固な結合で構成される⾦属有機構造体のうち,電荷移動型相転移を起こす物質は,相転移のきっかけとなり得る電荷移動遷移を,光励起によって直接起こすことが期待でき,光誘起相転移と呼ばれる高効率の光誘起状態変化が実現する系として注目されている。

その代表例であるTTF-CAと呼ばれる物質は,電荷移動型相転移の一種である中性イオン性相転移を微弱な光励起により高効率で起こすことで知られている。

TTF-CAの場合,電荷移動相転移の際にドナーとアクセプター間の距離が変化する構造変化が生じることが分かっているが,高効率の光誘起状態変化に対してこの構造変化がどのような役割を果たしているのかは明らかになっていなかった。

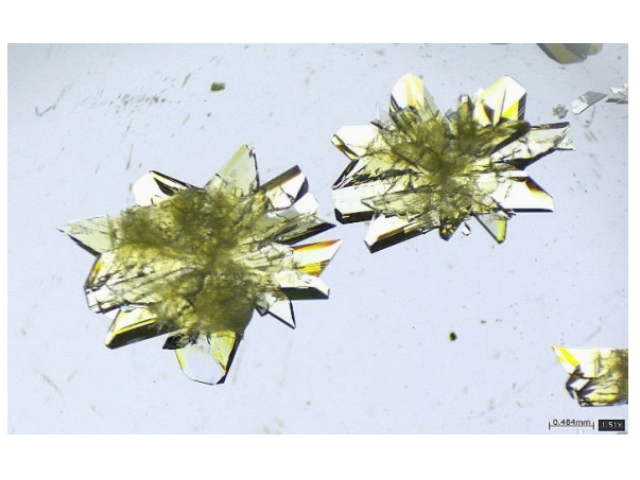

研究グループは,室温より高温で電荷移動型相転移を起こすMOF結晶である(NPr4)2[Fe2(Cl2An)3]において,室温でフェムト秒パルスレーザー光によるポンププローブ型時間分解分光を行なった。

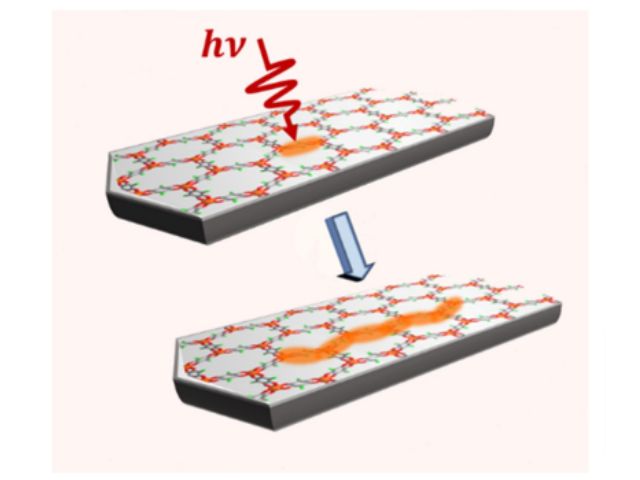

鉄イオンと有機分⼦イオンの電荷移動遷移にあたる⾚外光を励起光として印加したところ,光励起直後に⾮常に⾼速(10兆分の1秒以内)かつ⼤きな反射率変化を,⾚外域から紫外域にわたる幅広いエネルギー域で観測した。

可視紫外域の反射率変化は,物質中に⼊れた光⼦数を超える数の有機分⼦イオンの価数が低温相の−3 価から⾼温相の−2 価へ変わったことに由来するものと考えられるという。⼀⽅で,特に⾚外域の反射率変化は,温度変化に伴う相転移の際には⾒られない現象であり,単なる電荷移動だけでは説明できないものであることが明らかとなった。

すなわち,“光励起でしか現れない隠れた秩序状態”が出現したことが,特異な反射率変化の起源と考えられるという。

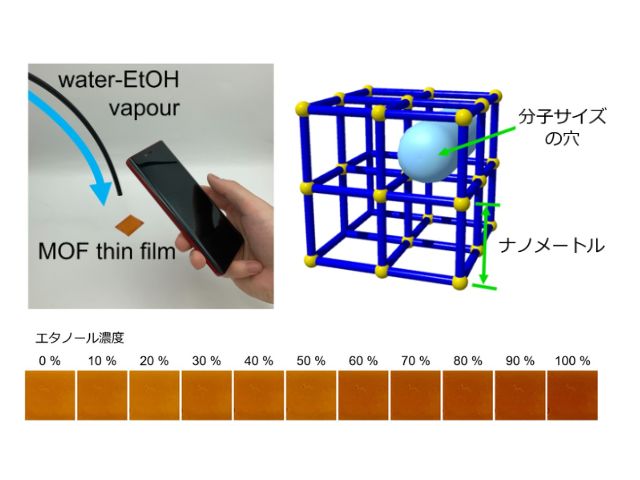

この成果は,MOFの構造が強固だという従来の思い込みを覆し,多彩なMOF結晶が,光励起により超⾼速な結晶構造変化を伴う新しい電荷秩序状態を⽣ずる物質の候補であることを⽰すもの。

研究グループは,MOF結晶の多孔質性を活かしたフォトクロミズムや,光磁性デバイスの開発の端緒となるだけでなく,マクロな反転対称性の破れによる強誘電体の光制御の可能性を開くものだとしている。