近畿大学,東京大学,台湾の天文物理研究所,国立天文台は,巨大電波干渉計「アルマ望遠鏡」を用いた天体観測により,宇宙空間に漂うダークマターのむらむら(空間的なゆらぎ)を,約3万光年というスケールにおいて検出することに初めて成功した(ニュースリリース)。

宇宙の質量の大部分を占める目に見えない物質「ダークマター」は,星や銀河といった宇宙の構造が作られる過程で重要な役割を果たしてきたと考えられている。

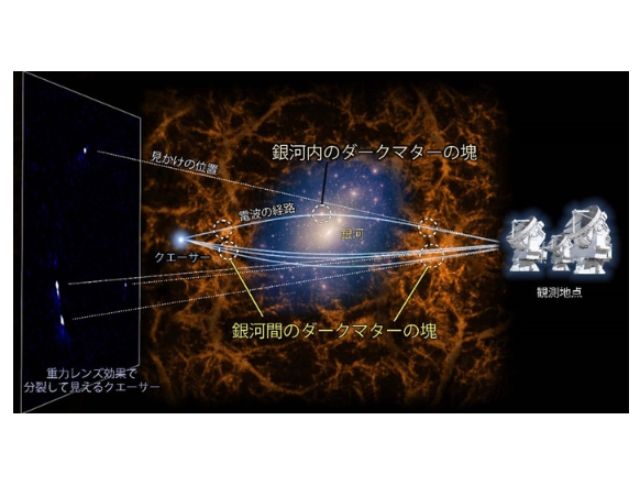

ダークマターは空間的に一様でなく,群がって宇宙に分布しているため,その重力により,遠方の光源からやってくる光(電波を含む)の経路をわずかに変えることができる。

この効果(重力レンズ効果)の観測から,ダークマターは比較的大きな質量を持つ銀河や銀河の集団と共にあることがわかっているが,より小さなスケールでどのように分布しているのかはこれまで分かっていなかった。

研究グループは,アルマ望遠鏡を用いて,地球から遠く110億光年の距離にある天体を観測した。観測対象は,銀河の中心核であるクエーサーの一つ「MG J0414+0534」。このクエーサーは,手前にある銀河の重力レンズ効果により4つの像に分かれて見える。

しかし,この見かけの像の位置や形は,手前にある銀河の重力レンズ効果のみから計算されるものとはずれており,銀河より小さなダークマターの塊による重力レンズ効果が働いていることを示していた。

宇宙論的なスケール(数百億光年)に対して十分小さい3万光年程度のスケールにおいても,ダークマターの密度に空間的なゆらぎがあることが分かった。

この結果は,「冷たいダークマター」の理論的な予測と一致するものだった。その予測とは,銀河内だけでなく,銀河外の宇宙空間にもダークマターの塊が多数存在するというもの。

今回見つけたダークマターの塊による重力レンズ効果は非常に小さいため,単独で検出することは極めて困難。しかし,銀河による重力レンズ効果とアルマ望遠鏡の高い解像度を組み合わせることによって,初めてその効果を検出することができた。

研究グループは,この研究成果は,ダークマターの理論を検証し,正体を解明するための重要な一歩と言えるとしている。