東北大学と英インペリアル・カレッジ・ロンドンは,300fs~1µsという極めて短い時間における光スイッチ型蛍光タンパク質rsEGFP2の原子の動きを観察することに成功し,発色団の分子構造がねじれながら変化することを見出した(ニュースリリース)。

東北大学と英インペリアル・カレッジ・ロンドンは,300fs~1µsという極めて短い時間における光スイッチ型蛍光タンパク質rsEGFP2の原子の動きを観察することに成功し,発色団の分子構造がねじれながら変化することを見出した(ニュースリリース)。

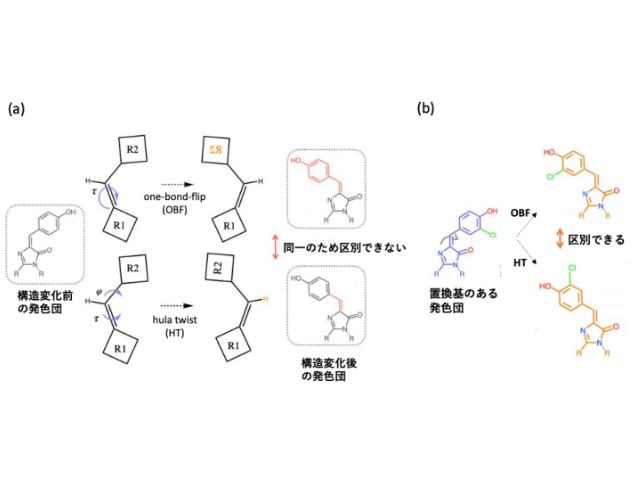

生体イメージングに利用される蛍光タンパク質では,光の照射によって蛍光性のオン-オフを制御できる光スイッチ型も開発されてきた。蛍光タンパク質による光スイッチは,発色団の光によるシス-トランス異性化によって起こる。この異性化の方法としては,発色団分子が1つの結合軸の周りに回転するone-bond-flip機構と2つの結合軸の周りの回転によりねじれを伴うhula twist機構の2つの可能性がある。

しかし,発色団の多くは対称な分子構造を有しており,どちらの機構で構造変化が起こったか区別がつかないことに加え,光照射による発色団の構造変化は極めて早く起こるため,その動きを捉えることは難しい。

そこで研究グループはポンプ・プローブ法とシリアルフェムト秒結晶構造解析(SFX)の手法を組み合わせ,タンパク質の動きをタイムラプス撮影の要領で“分子動画”として捉えることを目指した。

まず2種類のスイッチ機構を区別するために,遺伝子組換え操作により,光スイッチ型蛍光タンパク質rsEGFP2の発色団に対称性を崩す置換基を導入した。次に,改変型rsEGFP2の結晶を作成し,ポンプ・プローブ型SFX用の実験装置がある日本のX線自由電子レーザー施設SACLAにて測定を行なった。

具体的には可視光を結晶に照射することで光異性化をスタートさせ,300fs,600fs,900fs,5ps,100ps,1μs経過した後にXFELを照射した。そして,各時間において収集した実験データを元にrsEGFP2の立体構造を決定し,時間経過の順に並べることで構造変化を動画として捉えた。

光照射前後の構造を比べると,光を照射してから100ps~1μs経過した時点で発色団の構造変化が観測され,その構造から,rsEGFP2の光スイッチ過程はhula twist機構によって進行することが明らかになった。

より早い600fs~900fs経過した時点では,発色団のねじれた構造を捉えることができた。この結果は,発色団の分子構造がねじれながら変化するhula twist機構を直接観察した初めての例。

研究グループは,今回得られた構造情報は,新たな蛍光タンパク質を合理的に設計するための指針となる重要な知見であり,超解像顕微鏡技術や細胞機能の発現制御技術の発展に貢献することが期待されるとしている。