すばる望遠鏡は,赤外線観測装置MOIRCSを用いた撮像観測により,約100億年前の宇宙に似た環境では,どのような星が生まれるのかを調査した(ニュースリリース)。

すばる望遠鏡は,赤外線観測装置MOIRCSを用いた撮像観測により,約100億年前の宇宙に似た環境では,どのような星が生まれるのかを調査した(ニュースリリース)。

星は,銀河宇宙のもっとも主要な構成要素だが,誕生時の質量によっておおよその一生が決まる。銀河を構成するほとんどすべての星は,巨大なガス雲の中で,集団(星団)として生まれ,その後1億年程度の時間をかけて銀河内に散逸していくことが知られている。

そのため,どのような重さの星がどのくらい生まれるかという,星の質量分布(初期質量関数;IMF)により,星団,さらには,銀河全体のおおよその進化も決定されることになる。

これまでの観測から,太陽の近傍では,どの星団も似たようなIMFを持つことがわかってきた。しかしながら,銀河系の中には,環境が大きく異なる領域が混在していることが知られている。

宇宙における物質は水素がほとんどを占めているが,星の内部における核融合により,水素やヘリウムより重い様々な元素(これを天文学ではまとめて「金属」と呼ぶ)が生成され,超新星爆発とともに周囲にばらまかれる。その結果,金属量や元素組成といった「化学的環境」も領域によって異なる時間スケールで進化していく。

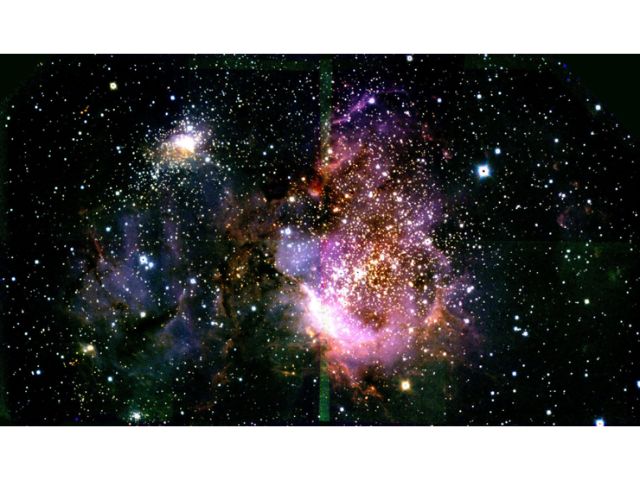

研究グループは,低金属量の環境ではどのような星が生まれるのかを調べるため,銀河系の外縁部にある星生成領域「Sh2-209」(S209)に注目した。この領域は,太陽近傍と比べて金属量が10分の1程度しかなく,宇宙の平均的な化学進化に照らし合わせると,約100億年前に相当する。つまり,この星形成領域は100億年前の宇宙における「星の生まれ方」を示唆する可能性がある。

すばる望遠鏡の集光力と解像力を活かした観測により,太陽質量の10分の1ほどの軽く暗い星までを明確に捉えた撮像に成功した。その結果,S209は大小2つの星団から成っており,大きな方の星団は1500個ものメンバー星で構成されていることが分かった。銀河系の外縁部でこれほど大規模な星形成領域が確認されたのは初めてのこと。

これにより,低い金属量環境におけるIMFを0.1太陽質量から20太陽質量という広い質量範囲で高い精度で導き出すことが初めて可能になった。調査の結果,太陽系近傍の星形成領域と比べて,S209では重い星の割合がやや高い傾向が見られる一方,太陽よりも軽い星も数多く存在することが分かった。

研究グループは,宇宙初期には重い星が比較的多く形成されるものの,その数自体は,現在の典型的な星団と比べて劇的には変わらないことを示唆する成果だとしている。