東京農工大学の研究グループは,手指の使用量を常時計測可能な指輪型ウェアラブルデバイスを開発し,脳卒中片麻痺患者の日常生活下の手指使用量と脳卒中リハビリテーションで一般的に用いられる複数の臨床評価指標の関係について調査した(ニュースリリース)。

東京農工大学の研究グループは,手指の使用量を常時計測可能な指輪型ウェアラブルデバイスを開発し,脳卒中片麻痺患者の日常生活下の手指使用量と脳卒中リハビリテーションで一般的に用いられる複数の臨床評価指標の関係について調査した(ニュースリリース)。

脳卒中患者のリハビリテーションでは,日常生活における麻痺肢の積極的な使用が機能回復に重要であることが知られており,リハビリテーションの現場では,腕時計型の加速度計を両手首に装着して麻痺側・非麻痺側の上肢使用量を計測・評価するシステムが導入されている。

しかし,つまむ,握る,つかむなど日常生活動作の改善に重要と考えられる手指使用量については,低拘束に常時計測する方法がなかった。

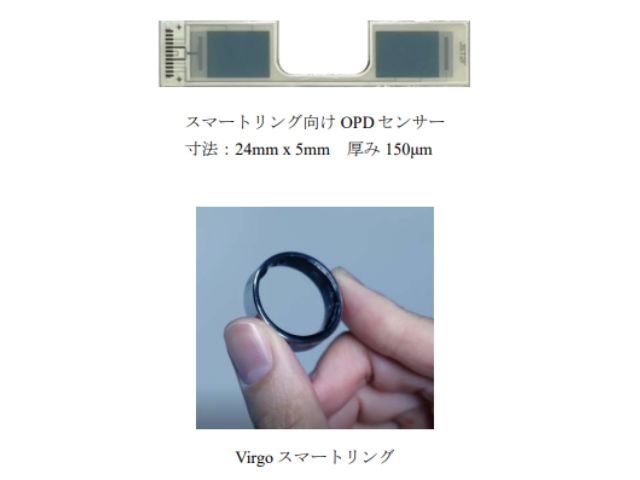

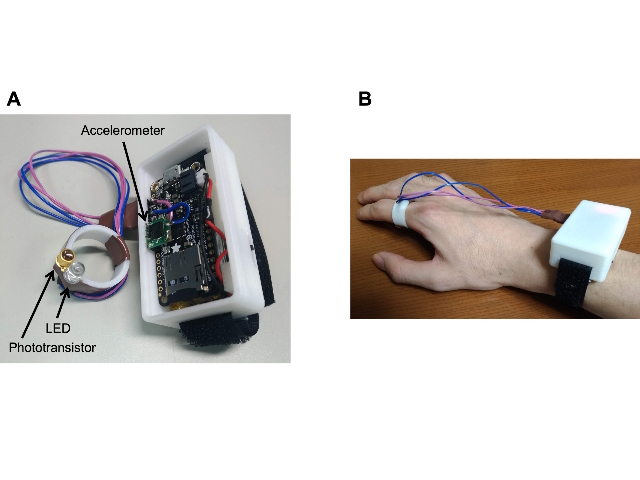

研究では,手指使用量を常時計測するために,第2関節の屈曲角度を赤外線近接センサーで計測する指輪型ウェアラブルデバイスを開発した。この研究は,亜急性期脳卒中片麻痺患者20名の協力の下に実施された。

対象者は左右の手に指輪型デバイスを装着し,リハビリテーション訓練時を除く終日(9時間)に渡って左右の手指と上肢の使用量を常時計測するとともに,脳卒中リハビリテーションで臨床評価指標として一般的に用いられるFMA-UE,STEF,ARAT,MAL(上肢機能検査法・指標)による評価を併せて実施した。

計測データの解析には,手指や上肢をどれだけ動かしていたかを反映する「使用量」に加えて,使用量の個人差を正規化するために健常側に対する麻痺側の使用量の比率である「使用率」を用いた。

実験の結果,指輪型デバイスで計測した手指使用率と運動機能検査に基づく臨床評価指標であるFMA-UE,STEF,ARATの間に有意な正の相関を確認した。一方,インタビュー形式による患者の主観報告に基づく臨床評価指標であるMALとの間には手指使用量・使用率ともに相関が認められなかったという。

また,手首の加速度計で求めた上肢使用率よりも,今回開発した指輪型デバイスで計測した手指使用率の方が,臨床評価指標のFMA-UE,STEFとより強い相関を示すことが示された。

これらの結果は,開発した指輪型デバイスを用いることで,運動機能検査に基づく臨床評価指標(FMA-UE,STEF,ARAT)をより正しく推測できる可能性を示しているとする。

研究グループは,今後の脳卒中リハビリテーションの現場において,患者や療法士の主観に偏らないリハビリテーション介入戦略を検討する上で重要な評価指標の提供につながる可能性が期待される成果だとしている。