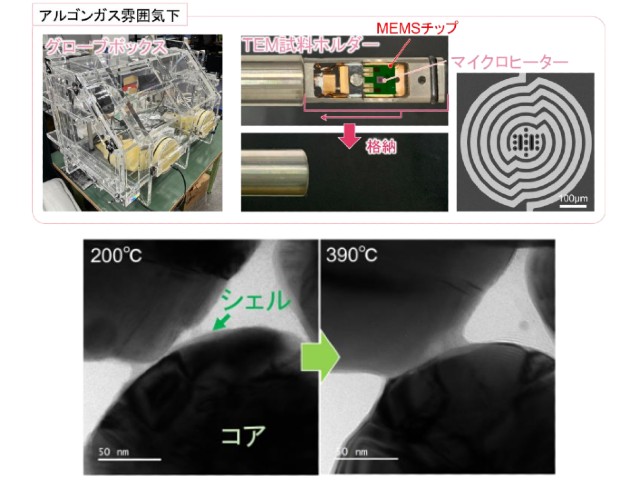

九州大学とメルビルは,試料を大気にさらすことなく透過電子顕微鏡(TEM)に輸送可能な加熱その場観察用のTEM試料ホルダーを開発し,平均粒径が150nmの銅ナノ粒子が焼結する過程を3次元で捉えることに成功した(ニュースリリース)。

九州大学とメルビルは,試料を大気にさらすことなく透過電子顕微鏡(TEM)に輸送可能な加熱その場観察用のTEM試料ホルダーを開発し,平均粒径が150nmの銅ナノ粒子が焼結する過程を3次元で捉えることに成功した(ニュースリリース)。

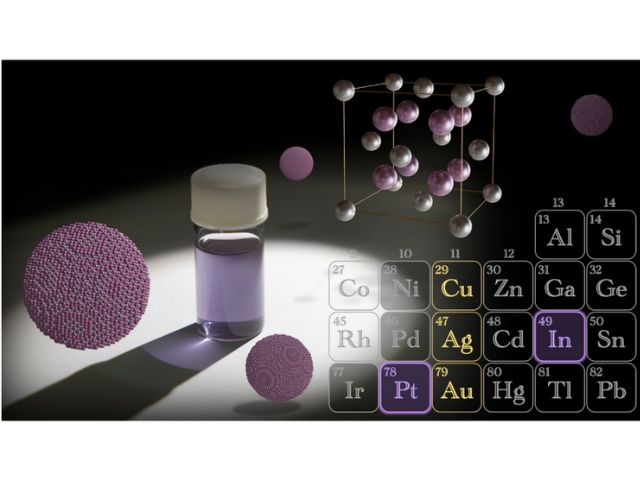

最先端のものづくりの現場では,例えばナノメートルサイズまで細かくした銅粒子を電子回路基板上に塗布して焼結することで,薄型・軽量な電子回路をつくることが可能となっている。

このようにナノ粒子は我々が目にするようなマイクロ~ミリメートルの粒子よりも低温で焼結し,少量でも機能を発揮することから,省資源,低コスト,低環境負荷という,これからのものづくりへの要求を満たせる材料として注目されている。

ナノ材料には通常の材料には無い性能や性質が見込まれることから,こうした材料に対する解析技術を確立することは,更なる技術革新の種を見つけることにつながる。

ナノ粒子は体積に対して表面積が非常に大きく,言わば表面に相当する領域が粒子の大部分を占めるため,通常では問題にならないような大気中の塵や水分の付着等でも焼結挙動が変化する。

TEMでは電子線を試料に照射することで観察を行なうが,この電子線照射によって試料や装置表面の僅かな付着物が試料上に凝集し,汚染となって焼結を妨げてしまう。

また,TEM観察によって3次元可視化を行なうためには,医療現場でも活用されているX線CT検査のようにいろいろな角度から多数の画像を撮影する必要があるため,こうした電子線による試料汚染が生じやすく,さらに時系列データの取得を加えようとすると問題が深刻化する。

したがって,従来では工業的に用いられるナノ粒子の焼結を3次元直視観察することは困難だと考えられてきたが,研究グループは,新たな試料ホルダーの開発を基に大気にさらすことなくTEMへ試料を輸送し観察するシステムを構築した。

さらには,観察中に照射する電子線量を,これまでに報告されている3次元観察の中でも最低レベルまで落とすことで,電子線照射による汚染を回避した。電子線量を低下させると画像に含まれるノイズが顕著となるが,ノイズフィルターの適用から3次元可視化まで一連の画像処理を独自に組み合わせることで,銅ナノ粒子の焼結による経時形態変化の3次元可視化,すなわち,3次元空間に時間変化も加えた4次元計測を達成した。

研究グループは,ナノ粒子の焼結過程のナノレベル4次元計測は初めて達成された成果であり,さらに高度化している現代ものづくりの基盤技術となり得るとしている。