バイオ計測技術コンソーシアム(JMAC)が中心となり,コニカミノルタと共同で提案してきた,免疫組織化学における蛍光性ナノ粒子を用いた生体分子の定量化のための性能評価要件に関わる国際規格が,ISOの「ナノテクノロジー」専門委員会(ISO/TC 229)において検討され,ISO/TS 23366「Nanotechnologies — Performance evaluation requirements for quantifying biomolecules using fluorescent nanoparticles in immunohistochemistry」として発行された(ニュースリリース)。

バイオ計測技術コンソーシアム(JMAC)が中心となり,コニカミノルタと共同で提案してきた,免疫組織化学における蛍光性ナノ粒子を用いた生体分子の定量化のための性能評価要件に関わる国際規格が,ISOの「ナノテクノロジー」専門委員会(ISO/TC 229)において検討され,ISO/TS 23366「Nanotechnologies — Performance evaluation requirements for quantifying biomolecules using fluorescent nanoparticles in immunohistochemistry」として発行された(ニュースリリース)。

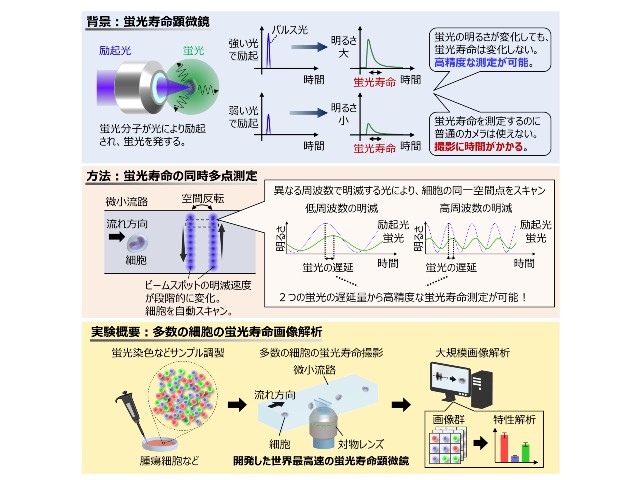

間接蛍光抗体法は,特定の生体分子を認識する一次抗体とその一次抗体を認識する二次抗体を用いて,培養細胞や薄切下組織標本を染色して,特定の生体分子の局在や量を測定する方法。

従来,間接蛍光抗体法で特定の生体分子の場所や量を可視化するために使われてきた蛍光色素に比べ,ナノ粒子は明るい蛍光を発し,また褪色も非常に遅いため,蛍光像の撮影だけではなく,定量などの分析にも適している。

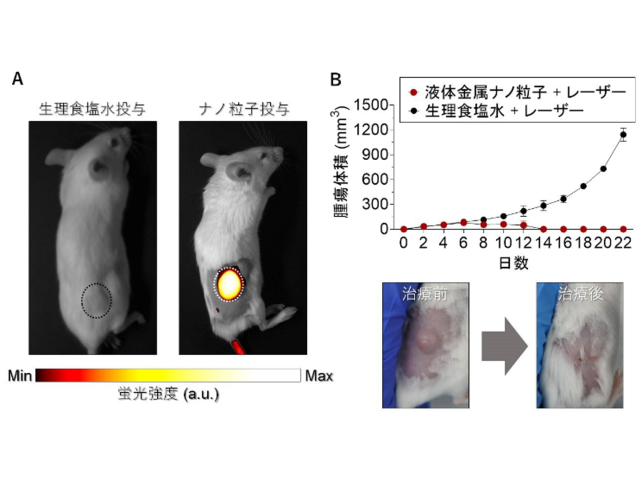

特に,コニカミノルタが開発した蛍光ナノ粒子PID(Phosphor Integrated Dots)は,均一なナノレベルの粒子径を有し,従来の蛍光色素よりも高い輝度や低褪色性により,従来法では達成できない高感度な定量的解析が可能になることから,Quanticellサービスとして,同社が事業展開している。

さらに,高輝度であるため,粒子からの輝点の数を計数することができ,輝点数と局在する生体分子の量が相関することを示すデータも得られていることから,新たな定量方法も提案している。

今回発行された規格は,二次抗体,もしくはビオチンを介して二次抗体と結合するストレプトアビジンなどの標識に,蛍光ナノ粒子を用いる間接蛍光抗体法を適用範囲とし,ナノ粒子を用いた間接蛍光抗体法の原理やナノ粒子の選択,定量システムなどの基本要件が定められている。

また,データの比較可能性や性能評価手法,異なったシステムにより解析したデータの相互比較をするための共通の参照物質,さらには検証や妥当性評価,報告に関する要求事項がまとめられている。定量システムの要件には、輝点数による定量方法も採用されているため,コニカミノルタが開発したPID関連技術を包含する国際標準となっている。

NMACは今回発行された規格により,PIDを含む蛍光ナノ粒子を利用した免疫化学組織染色法の,病理診断等の医療・診断分野へのさらなる普及が期待されるとしている。