東京農業⼤学と東京⼯業⼤学は,光合成微⽣物であるシアノバクテリアのプラスミド複製に関わるタンパク質CyRepA2を同定し,CyRepA2を⽤いたベクターが幅広いシアノバクテリア種で利⽤できることを発⾒した。さらにこのベクターを⽤いてシアノバクテリアによる揮発性テルペノイドの⽣産系を構築した(ニュースリリース)。

東京農業⼤学と東京⼯業⼤学は,光合成微⽣物であるシアノバクテリアのプラスミド複製に関わるタンパク質CyRepA2を同定し,CyRepA2を⽤いたベクターが幅広いシアノバクテリア種で利⽤できることを発⾒した。さらにこのベクターを⽤いてシアノバクテリアによる揮発性テルペノイドの⽣産系を構築した(ニュースリリース)。

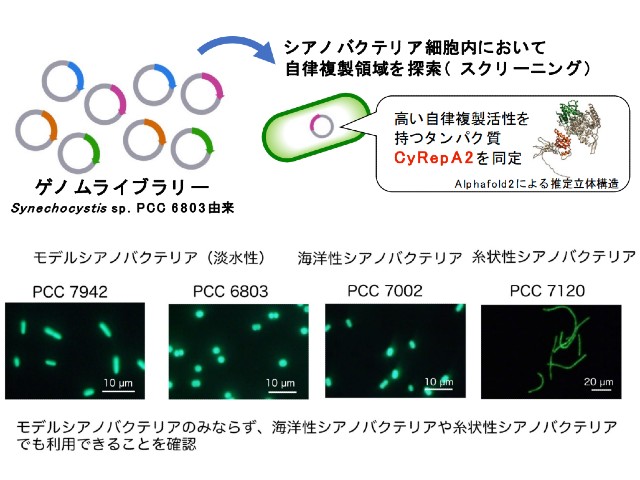

CO2を固定しつつ炭素化合物を合成するシアノバクテリアはカーボンニュートラルな次世代の有⽤物質⽣産ホストとして期待されている。これまで産業微⽣物では遺伝⼦改変により⼈⼯代謝経路や所望の形質が導⼊されてきたが,シアノバクテリアでは利⽤可能な遺伝⼦⼯学ツールが限られており,特にベクターとして利⽤可能なプラスミドについての情報が乏しく,その複製機構はほとんどわかっていなかった。

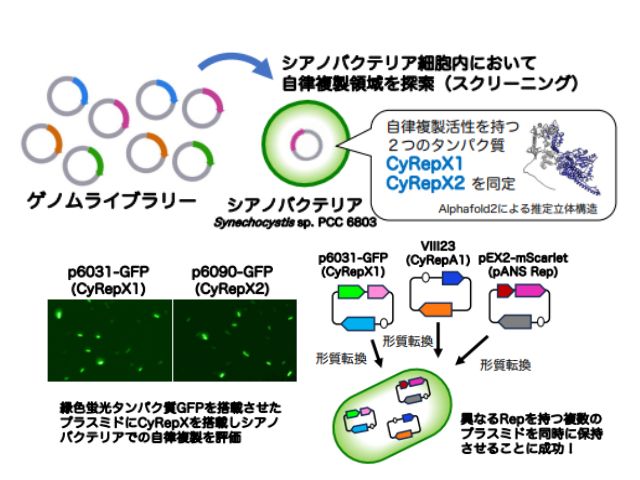

研究グループは,シアノバクテリアのモデル⽣物としてよく利⽤されているSynechocystis sp.PCC 6803(PCC 6803)を材料として,プラスミド複製に関わる領域の網羅的スクリーニングを実施し,PCC 6803のプラスミドpCC5.2内に⾼い複製活性を持つ領域を⾒つけた。

この領域に含まれる機能未同定のタンパク質はPCC 6803だけでなく幅広いシアノバクテリアに保存されていたことからCyRepA2と命名し,これを⽤いて発現ベクターpYSを構築した。

GFPをpYSに搭載し,宿主域と発現活性について調べたところ,pYSはPCC 6803やPCC 7942のみならず,海洋性シアノバクテリアのPCC 7002や系状性シアノバクテリアのPCC 7120においても安定的に保持されることが⽰された。特にPCC 7942ではGFPを指標とした場合,染⾊体での発現系に⽐べ10倍以上の⾼い発現量が確認された。

続いて,物質⽣産研究におけるpYSの有⽤性を実証した。植物の葉緑体の祖先⽣物であるシアノバクテリアは葉緑体と類似した代謝機能を有する点に着⽬し,植物の⽣産するテルペノイドを⽣産のターゲットとした。

研究グループは単独でテルペノイドの一種である1,8-シネオールを合成できる放線菌の酵素CnsAに着⽬。cnsA遺伝⼦をシアノバクテリア⽤に⼈⼯合成し,これをpYSへとクローニングしたのちにシアノバクテリアPCC 794へと導⼊した。これによりPCC 7942においてCnsAを誘導発現させることで,1,8-シネオールの⽣産に成功した。

pYSは幅広いシアノバクテリア種で利⽤可能なため,シアノバクテリアの産業利⽤を加速させる新たな遺伝⼦⼯学ツールとして期待ができる。研究グループは,シアノバクテリアの基礎研究の発展にも⼤きく貢献できる成果だとしている。