国立天文台(NAOJ)と英エジンバラ大学は,すばる望遠鏡を用いたM81銀河群の観測から,この銀河群に属する超淡銀河から星が流れ出ていることを示す尻尾のように伸びた構造「恒星ストリーム」を初めて発見した(ニュースリリース)。

国立天文台(NAOJ)と英エジンバラ大学は,すばる望遠鏡を用いたM81銀河群の観測から,この銀河群に属する超淡銀河から星が流れ出ていることを示す尻尾のように伸びた構造「恒星ストリーム」を初めて発見した(ニュースリリース)。

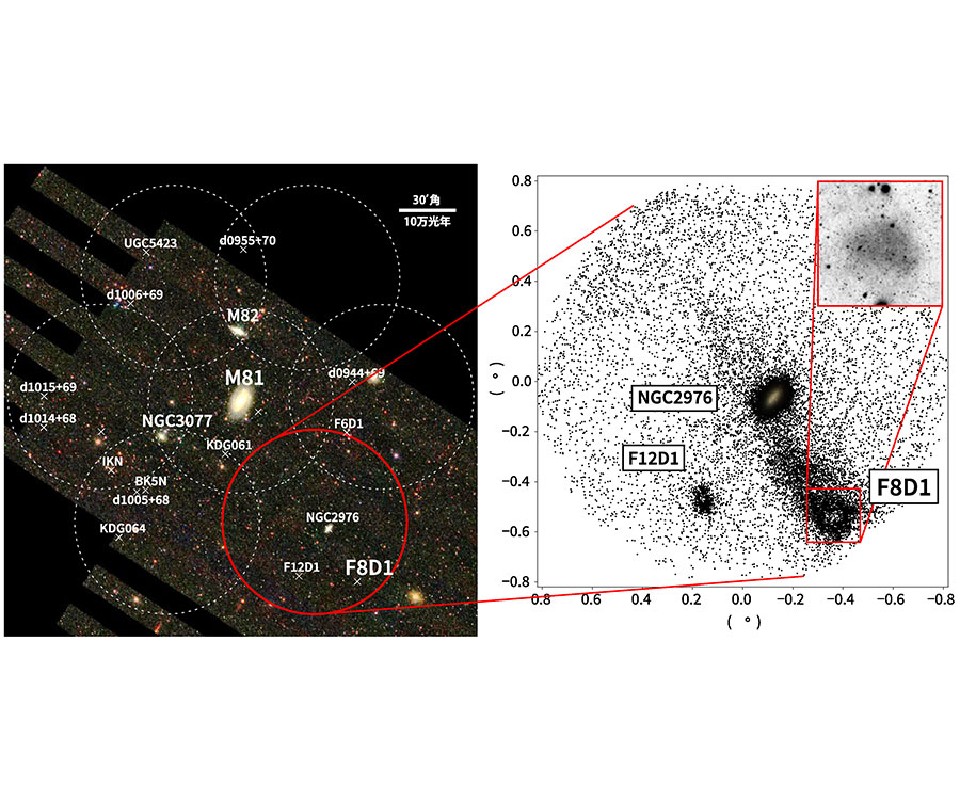

「M81銀河群」は,渦巻(うずまき)銀河M81を中心に大小40余りの銀河で構成される,地球から最も近い銀河群の一つ。天の川銀河とアンドロメダ銀河を中心とする「局所銀河群」に似た性質を持つことから,天の川銀河の歴史を解き明かす上で重要な研究対象となっている。

このM81銀河群に属する矮小(わいしょう)銀河の一つ「F8D1」は,銀河の大きさに対して含まれる星の数がごくわずかで,極端に淡く広がっている「超淡銀河」。なぜこのような銀河が存在するのか,この問題は長年の謎だった。

研究グループは,すばる望遠鏡に搭載した超広視野主焦点カメラHSCを用いた,M81銀河群の撮像探査プロジェクトを2014年より続けている。超淡銀河F8D1の周辺について,観測画像から赤色巨星を取り出しその分布を調べたところ,この銀河から伸びる尻尾のような構造「恒星ストリーム」を発見した。

恒星ストリームの長さは銀河本体の大きさの30倍以上に及び,またその明るさは,銀河に含まれる星の3分の1以上が流れ出たことを示していた。研究グループは,F8D1が巨大なM81銀河の近くを通過した際に強い潮汐力を受けた結果,このような姿になったと推測した。過去数十億年の間に起こった銀河間の重力相互作用が,銀河の性質を大きく変えてしまった一つの例だとしている。

超淡銀河は,生まれながらにして淡く広がっていたのか,あるいは銀河の成長過程でこのような姿になったのか。この問いに対して,F8D1の恒星ストリームの発見は,超淡銀河の起源について,その答えを明確に示す初めての例となった。今後は,他の超淡銀河にも同様の尻尾のような構造が存在するか,調べていくことが重要だという。

今回発見されたような潮汐による恒星ストリームは,一般的には銀河を中心に対称となる両側の位置に見られるが,F8D1は探査領域の端に位置するため,片側の構造しか確認されていない。

研究グループは,今後もHSCでの観測を続け,今回発見したものとは対称となるストリームがどのようになっているか,調査を進める予定。さらに,超広視野多天体分光器PFSなどを用いて運動の情報を調べることで,超淡銀河の詳しい性質や銀河群の力学進化にさらに迫るとしている。