北海道大学,東北大学,宇宙航空研究開発機構(JAXA),独ブラウンシュバイク工科大学は,独自の宇宙ダスト再現装置と光干渉計を組み合わせた装置を用いて微小重力実験を行ない,宇宙ダストが非古典的な核生成によって形成することを解明した(ニュースリリース)。

北海道大学,東北大学,宇宙航空研究開発機構(JAXA),独ブラウンシュバイク工科大学は,独自の宇宙ダスト再現装置と光干渉計を組み合わせた装置を用いて微小重力実験を行ない,宇宙ダストが非古典的な核生成によって形成することを解明した(ニュースリリース)。

宇宙には100nm以下のダストと呼ばれるナノ粒子が多量に存在する。宇宙ダストは天体進化のあらゆる段階で重要な役割を担っているため,まず終末期の恒星でどのようなダストがどのくらい生成するのかを知ることが重要となる。

研究グループは以前の観測ロケット実験で,宇宙ダストに対応するナノサイズの物質の物理量を決定すれば,核生成理論を用いることでダストの特徴(ナノ粒子の物理量)を予測できることを明らかにしている。

今回,この知見を元に特徴的な炭素質の宇宙ダストである,中心に炭化チタンのナノ結晶を持った炭素質の粒子(コアーマントル粒子)の形成過程を解明すべく,生成した実験試料の回収が可能な海外の観測ロケットを利用した微小重力実験を実施した。

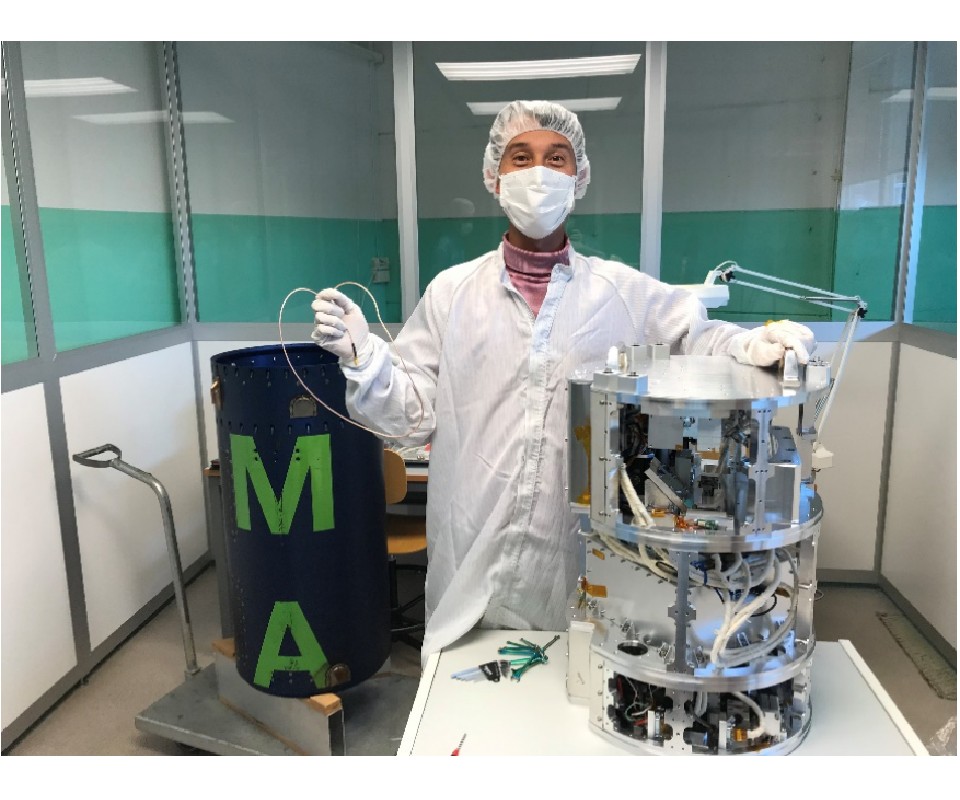

研究グループは,独自の宇宙ダスト再現装置と光干渉計を組み合わせた装置を開発した。装置は,観測ロケットの限られた容積,電源,打ち上げの振動に耐える堅牢さなどの条件を満たすことが求められる。この装置をスウェーデン宇宙公社の観測ロケットMASER 14で2019年6月に打ち上げ,同日実験装置と生成試料を予定通り回収した。

観測ロケットにより得られる約7分間の微小重力環境下で,チタンと炭素の高温の蒸気を発生させる。そのガスが冷える過程で核生成を経てナノメートルサイズの微粒子が形成する。この時のガスの温度や濃度を光干渉計でその場観察した。

回収した試料(模擬宇宙ダスト)は透過型電子顕微鏡を用いて詳細に分析した。その後,核生成理論を用いてコアーマントル粒子が終末期の恒星の一つである超新星が放出するガス中で生成する条件を調べた。

研究では,核生成理論に基づく粒子形成モデルを用いて,宇宙ダストの形成過程の理論予測に必須のナノメートルサイズの模擬宇宙ダストの2つの物理量,付着確率(1〜2%)と表面張力(バルクの値より大きい)を決定した。

さらに,模擬宇宙ダストの形成は,従来の原子や分子が最終的な生成物になることを想定している古典的な過程では説明できないことが分かった。非古典的な核生成による物質形成は,近年様々な分野で報告が相次いでいる新しい知見であり,宇宙ダストの形成も非古典的な核生成の概念を考慮することで説明できることを示した。

研究グループはこの成果について,宇宙ダストの特徴から生成環境を推定するための辞書の一項目を新たに与えるもので,宇宙ダストと関連する現象の見方に大きな影響を与えるとしている。