東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は,ジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡(JWST)が撮影した,宇宙開闢ビッグバンから10億年未満の宇宙初期の銀河の大きさと明るさの関係を調査した新しい研究成果を発表した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は,ジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡(JWST)が撮影した,宇宙開闢ビッグバンから10億年未満の宇宙初期の銀河の大きさと明るさの関係を調査した新しい研究成果を発表した(ニュースリリース)。

第一世代の銀河によって宇宙の中性水素ガスが電離した時代は,「宇宙の再電離時代」と呼ばれている。しかし,この再電離の時期,つまり遠方にある暗い銀河を詳細に観測することは,これまでの望遠鏡では不可能だった。

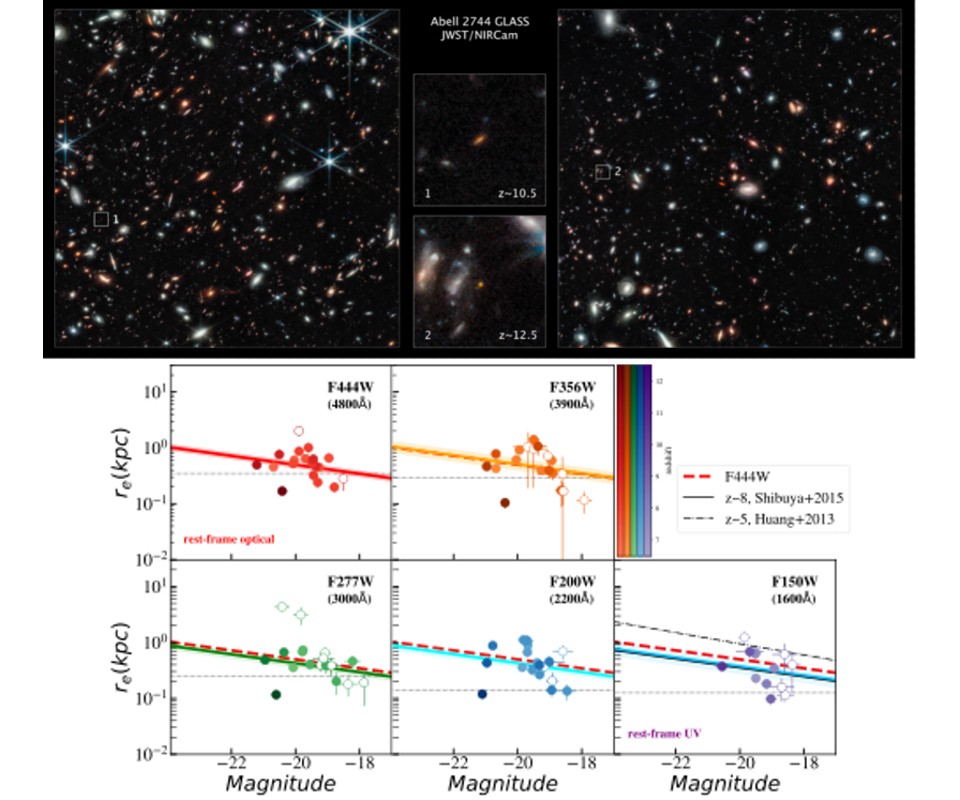

研究グループは,JWST宇宙望遠鏡のGLASS-JWSTプログラムのマルチバンドNIRCAM画像データを用いて銀河の大きさと明るさを測定し,銀河の静止系で紫外線から可視光の波長帯での個々の銀河の形態と大きさ−明るさの関係を明らかにする研究を行なった。

GLASS-JWSTプログラムは,JWSTの近赤外線撮像装置(NIRISS),近赤外線分光器(NIRSPEC),近赤外線カメラ(NIRCAM)の3種類の装置とNIRCAMの7つのフィルターを利用する。NIRCAMを用いて,赤方偏移7<z<15の19個の明るい銀河について,個々の銀河の静止系で紫外線(約1600Å)から可視光(約4800Å)までの5つのバンドで,銀河の大きさ−明るさの関係を解析したところ,銀河の大きさは,可視光での大きさから期待されるよりも,紫外線では銀河の大きさが「小さい」ことを見つけた。

赤方偏移が7より大きい銀河の性質について,銀河の静止系での可視光(太陽の光の波長)の銀河の明るさ,特にどのような明るさの銀河が何個あるか,を調べることが可能になった。これらの銀河からの光が,宇宙の再電離過程を決定しているはずなので,今回の研究は極めて重要だとする。

また,銀河が可視光よりも紫外線の波長で小さく見えることを発見したことは,紫外線でのほうが銀河はより小さく,つまりコンパクトに見え,観測的には観測しやすい,ということを意味している。つまり,銀河の静止系で紫外線での波長のほうが再電離時代の銀河が発見しやすいかもしれないという。

この研究は始まったばかりなため,より多くの銀河のサンプルを用いたさらなる研究によって,より明確な結果が得られるはずだと研究グループはしている。