帝京科学大学と桐蔭横浜大学は,微弱な近赤外光を可視光に変換する材料を利用した新しい近赤外光センサーを開発した(ニュースリリース)。

帝京科学大学と桐蔭横浜大学は,微弱な近赤外光を可視光に変換する材料を利用した新しい近赤外光センサーを開発した(ニュースリリース)。

近赤外光の検出には化合物半導体(InGaSなど)が使われるが,レアメタルを用いた複雑な製造工程から価格が高く,ノイズによる制約が大きいなど,シリコン(Si)などを用いた可視光検出の精度にまで至っていなかった。

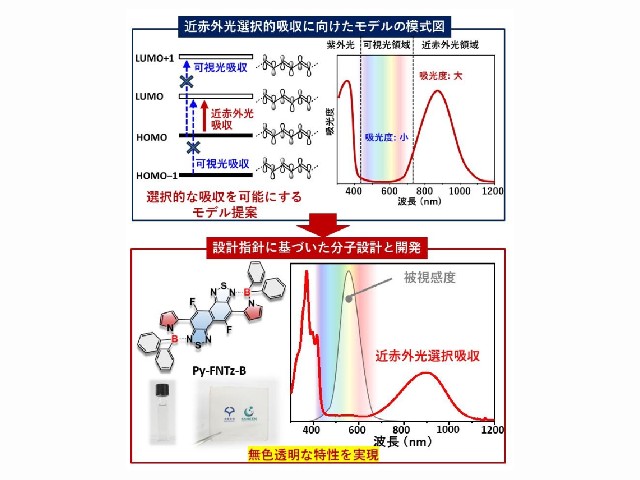

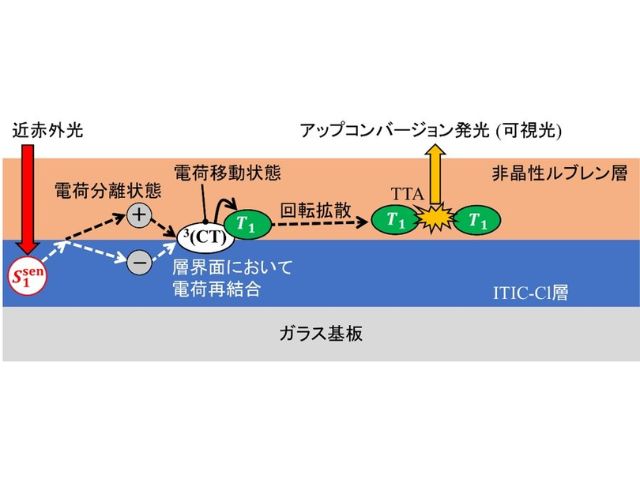

近赤外光をアップコンバージョンで可視光に変換できれば,検出感度の向上が見込まれる。しかし,アップコンバージョンは一般的に発光効率や輝度が低く,レーザーなどの強い励起光源が必要で,電子デバイスへの組み込みも難しい。

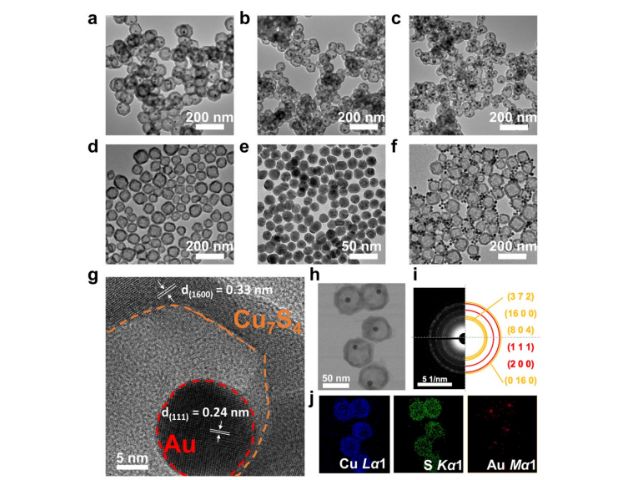

研究では「微弱な近赤外光を可視光に変換する」ため,高密度・高輝度な希土類系アップコンバージョンナノ粒子を開発した。従来の問題を解決するため,粒子内の発光種(エルビウム,Er)の濃度を最大にし,近赤外光吸収強度を100倍に引き上げた。

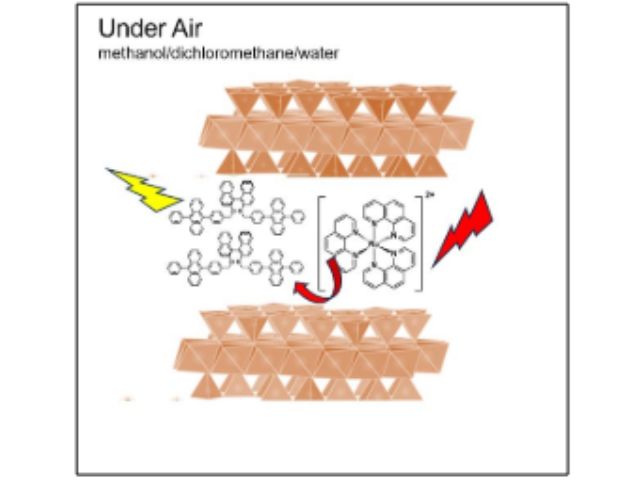

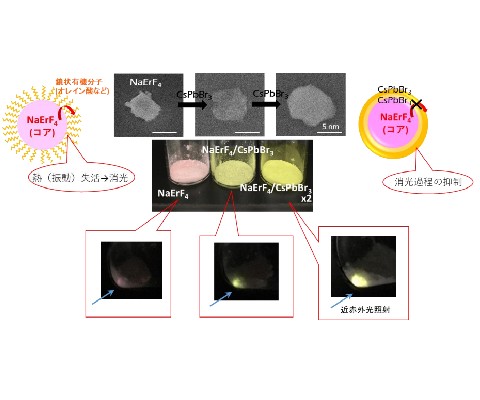

さらに,アップコンバージョン発光過程におけるエネルギー失活(振動緩和)を抑制するため,通常ナノ粒子の分散性を高めるために表面に被覆されている鎖状有機分子を低振動な無機層に置換した。

その結果,0.01%以下であったアップコンバージョン発光効率を5%以上に引き上げた。シェルの無機層には,ペロブスカイト材料CsPbBr3を用いた。重原子を含むペロブスカイト材料は,発光を失活させる熱振動を極限まで抑え,アップコンバージョン発光の輝度を増大させた。

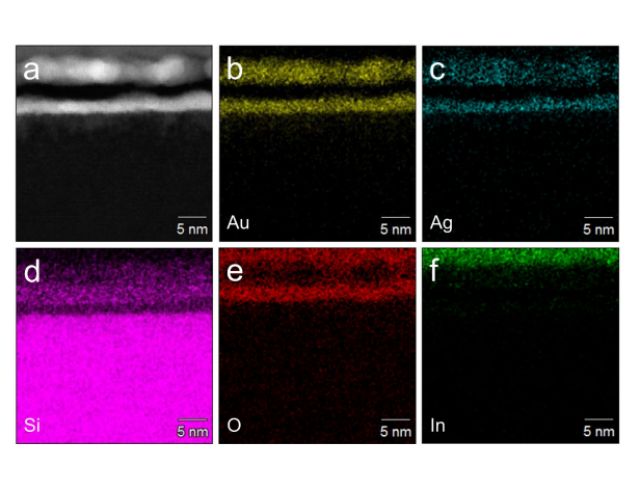

さらに,アップコンバージョンナノ粒子の表面をペロブスカイト層で被覆することで,可視光受光層として機能するペロブスカイト(CsPbI3)薄膜にも容易に取り込まれ,結晶性の高い均一な薄膜を形成することができる。

従来,ナノ粒子や有機分子を無機半導体層へ導入すると,有機と無機の性質の違いによるエネルギー障壁や接触抵抗,欠陥サイトの形成などにより,膜質や電気伝導性などの無機半導体自身の特性が損なわれた。研究では,ナノ粒子表面と受光層に同種の材料(ペロブスカイト)を用いることで,この問題を解決した。

さらに,アップコンバージョンナノ粒子を組み込んだこの薄膜を用いて光検出素子を作製すると,ペロブスカイトのみでは検出できない800nm以上の微弱な近赤外光(太陽光の1/10以下の強度)に対し電流応答を得た。

この素子を駆動させるのに必要な電圧は0.5V。その外部量子効率(光電変換効率)は75%に達した。応答速度に依然として課題はあるものの,近赤外光を既存の技術や材料で高い精度の検出が可能な可視光に変換する手法により,微弱な近赤外光の検出効率の飛躍的な向上を実現した。

研究グループは,この技術により,光センサーの近赤外光受光感度や太陽電池などの人工光合成における太陽光利用効率の飛躍的な向上が期待されるとしている。