名古屋大学の研究グループは,脳内でオキシトシンが交感神経系を活性化し,脂肪組織における熱の産生を増加させる神経路をラットで発見した(ニュースリリース)。

名古屋大学の研究グループは,脳内でオキシトシンが交感神経系を活性化し,脂肪組織における熱の産生を増加させる神経路をラットで発見した(ニュースリリース)。

オキシトシンは脳の視床下部の神経細胞で産生される神経ペプチドの一種で,出産や授乳,子育てや他個体との関わり合いなどで脳内および血中へ放出されることから,“愛情ホルモン”や“信頼ホルモン”とも呼ばれている。

脳内に放出されたオキシトシンは,さまざまな脳領域の活動に影響を与えて,生物の行動を変化させる作用が知られている。これに加え,脳内のオキシトシンにはエネルギー消費量を上げ,体温を上昇させる作用もあることが知られていたが,この作用が「脳のどこで」「どのような機構で」発揮されているかは分かっていなかった。

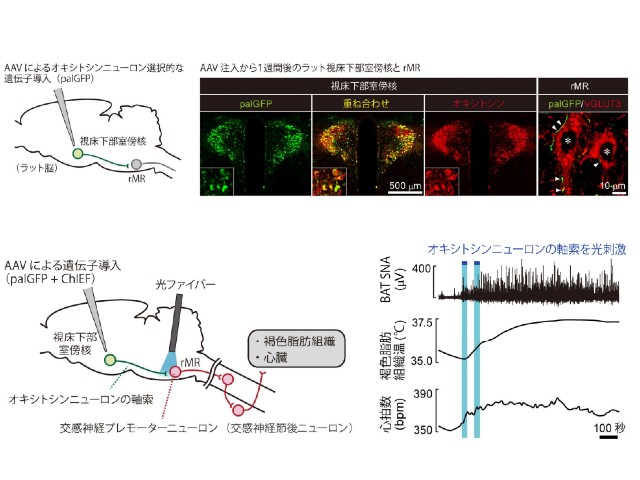

そこで研究グループは,オキシトシンを産生する神経細胞(オキシトシンニューロン)に任意の遺伝子を発現させることができる新規のアデノ随伴ウイルスベクターを作製して,ラット視床下部の室傍核という領域のオキシトシンニューロンの軸索がどの脳領域に伸びているかを詳細に解析した。

作製した細胞膜移行型緑色蛍光タンパク質(palGFP)を発現させるアデノ随伴ウイルスベクターは,細胞の膜構造を標識できるため,標識されたニューロンの軸索を末端まで明瞭に可視化し,観察できるようになるという利点がある。

解析の結果,褐色脂肪組織の熱産生を駆動する吻側(ふんそく)延髄縫線核領域(rostal medullary raphe region:rMR)という延髄の一部に伸びており,神経伝達することを見いだした。

また,軸索の終末から放出されたオキシトシンがrMRに作用して交感神経系を活性化することによって,褐色脂肪組織の熱産生を起こすとともに心拍数を増加させることを,光遺伝学的手法を組み合わせた生理学的な実験によって明らかにした。加えて,寒冷刺激やストレスなどによる日常的な熱産生をオキシトシンが増強している可能性を示した。

この結果は,自律神経機能を調節するオキシトシンニューロンの脳内伝達経路を解明したものであり,今後,社会行動時に引き起こされる情動表出に伴う自律神経反応(体温の上昇や心拍数の増加など)の神経メカニズムの解明に向けた研究への展開が期待されるものだとする。

また,オキシトシンニューロンの機能不全がプラダー・ウィリー症候群などで見られる肥満の発症原因である可能性が示唆されており,研究グループはこの成果が新たな肥満治療法の開発につながる可能性があるとしている。