千葉大学の研究グループは,ポルフィリン光触媒を用いてCO2をCOへ資源化する際,エタノール処理により活性が3.6倍に向上することを見出し,その理由も解明した(ニュースリリース)。

千葉大学の研究グループは,ポルフィリン光触媒を用いてCO2をCOへ資源化する際,エタノール処理により活性が3.6倍に向上することを見出し,その理由も解明した(ニュースリリース)。

化石燃料の燃焼で生じたCO2を,再生可能エネルギーを用いて燃料に戻したり資源化することができれば,カーボンニュートラルサイクルを実現できる。

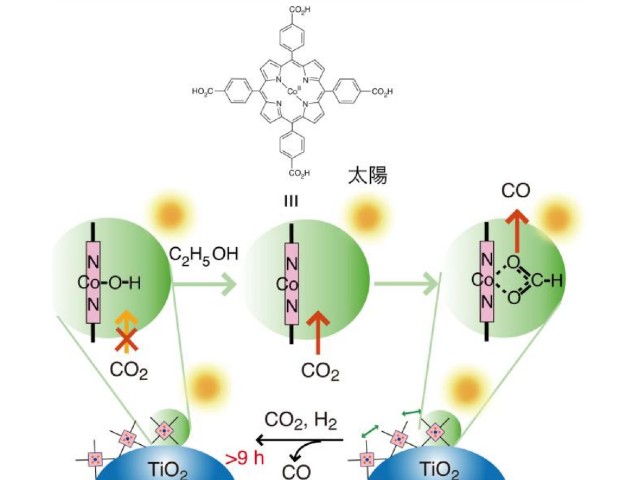

研究で着目したポルフィリンは,クロロフィル(葉緑素)の成分として植物の光合成などに関わる直径1.5nmほどのリング状有機分子。ポルフィリンは,人工的にCO2を燃料や資源に変換する光触媒として研究が進められてきたが,ポルフィリン触媒あるいはポルフィリンを複合させた触媒は数時間で活性低下してしまうことが問題だった。

研究グループはコバルトイオンをリング中心に内蔵するポルフィリン分子を酸化チタンと複合し,CO2光還元反応に用いるとCOへと資源化することを見出したが,やはりこの光触媒も反応試験9時間後に活性がそれまでの12%にまで下がった。

そこで1回目の光反応試験後,光触媒の活性を回復する様々な処理をテストしたところ,大気下放置したコバルト-ポルフィリン–酸化チタン光触媒は,1回目の反応の9時間以降に低下し一定となった活性の1.54倍となり,部分的に活性回復が認められた。これは光反応試験中に還元された酸化チタンが再酸化されたためと判明した。

さらに1/40気圧のエタノールガスに触れながら,1回目の光反応試験後のコバルト-ポルフィリン–酸化チタン光触媒に光照射したところ,CO2光資源化反応速度は1回目の試験の最初の速度の3.6倍にまで向上することが分かった。

光反応条件でこの光触媒反応を追跡すると,反応開始後9時間までにコバルトイオン上に生じたヒドロキシ(OH)基が,この触媒の活性を12%にまで下げものの,エタノールに触れることでOH基が取り去られ,さらにコバルト-ポルフィリン分子間の間隔が広がることでCO2分子に触れやすくなり,ギ酸種(HCOO)を経て,CO生成することが実証された。

エタノールガスに触れた後のCO光生成速度は,触れる前の速度:1グラムあたり毎時2.3マイクロmolの27倍であり,吸収した光の1.6%がCO2からCO生成に直接関与し,2回目の光反応試験3時間の間にひとつのコバルトイオンが7.4個のCO分子を作ったことが判明した。

COを直接の資源とするためには別の触媒を用いてメタンやエチレン,プロピレン,さらにはプラスチックにまで変換することが必要になるが,コバルト-ポルフィリンを研究グループが別途開発したニッケル–酸化ジルコニウム光触媒と組み合わせる等で,再生可能エネルギー駆動光触媒の実現が期待できるとしている。