東京大学と名古屋大学は,約120億年前の遠方宇宙における銀河周辺のダークマターの存在の検出に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

東京大学と名古屋大学は,約120億年前の遠方宇宙における銀河周辺のダークマターの存在の検出に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

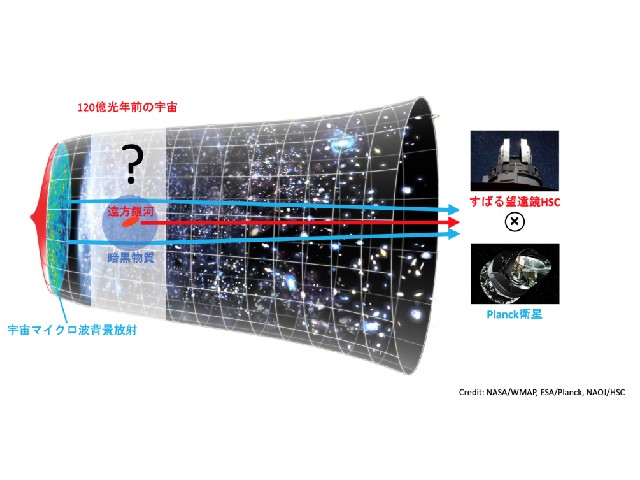

ダークマターは重力レンズによって分布を測定することができる。これまでに銀河を背景光源にした重力レンズ効果を利用することで,現在から約80億年前までの銀河周辺のダークマターの分布が測定されてきた。

ところが,それより遠方の宇宙では,①観測できる遠方銀河の数が少ない,②背景光源として使える銀河がない,といった問題があり,遠方宇宙の銀河周辺のダークマター分布は測定されてこなかった。

すばる望遠鏡Hyper Suprime-Cam(HSC)を用いた可視光撮像銀河サーベイ(HSCサーベイ)は,330夜かけて全天の約30分の1の天域を観測する大型計画。研究グループは,HSCサーベイでおよそ150万個もの120億年前の銀河を検出し,大規模な遠方銀河サンプルを作成した。

これにより前述の問題①は解決できる。問題②に関しては,背景光源としてビッグバン直後(宇宙が生まれてから38万年後)の熱い宇宙から来る光である宇宙マイクロ波背景放射を用いることで解決した。

宇宙マイクロ波背景放射のデータは,プランク衛星によるマイクロ波観測によって得られたものを使った。研究グループは,このように可視光とマイクロ波のデータを組み合わせることにより,約120億年前の銀河周辺のダークマターを世界で初めて検出した。

測定したダークマターを含む銀河の質量は,先行研究において同じ銀河サンプルを用いて銀河の密集度合いにより推定した質量と誤差の範囲で一致した。

さらに,遠方銀河周辺のダークマター分布と先行研究で測定された銀河の密集度合いを用いて,約120億年前の宇宙構造から,標準宇宙論を仮定することによって,現在の宇宙構造のでこぼこの程度σ8を推定することに成功した。

その結果,プランク衛星による宇宙マイクロ波背景放射の測定と標準宇宙論を組み合わせることによって予言されるσ8に比べて小さい値が得られた。これまで行なわれてきた約80億年前までの近傍宇宙の観測的研究でも,σ8がプランク衛星の予測値より小さい可能性が示唆されており,研究の結果もこれを支持するもの。

ただ,今回の統計的優位性は十分ではないため(この測定が得られたσ8になる確率は約90%)更なる検証が必要。今後HSCサーベイの全データを用いれば,より統計精度の高い測定を行なうことが可能となるという。

研究グループは,この研究は,約120億年前の銀河周辺のダークマター分布測定が可能であることを示しただけでなく,遠方宇宙の情報を用いた宇宙論検証の新しい扉を開くものだとしている。